媒質中の速度がかわる。

速度がかわると、経路が変わる。

波長によって、速度の変化する割合が変わる。

振動数は変わらない。

「波」というものに「振動数」というものを仮定すれば、

E=hv プランク・アインシュタインの式

λ=h/p ドブロイの式

Contents

反射を伴わない負の屈折

https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v15/n11/%E5%8F%8D%E5%B0%84%E3%82%92%E4%BC%B4%E3%82%8F%E3%81%AA%E3%81%84%E8%B2%A0%E3%81%AE%E5%B1%88%E6%8A%98/94713

回折効果が小さい

=回り込めず、反射する。散逸する。

回折効果が大きい

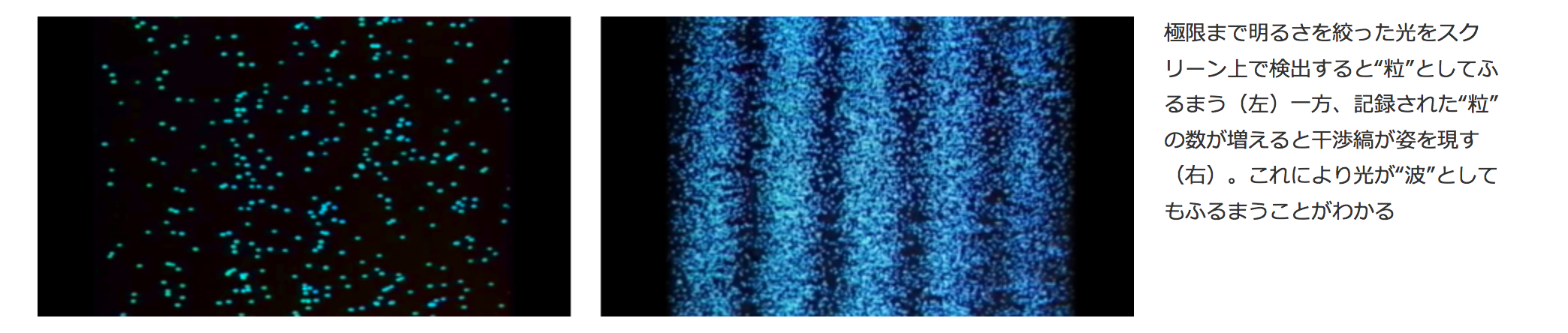

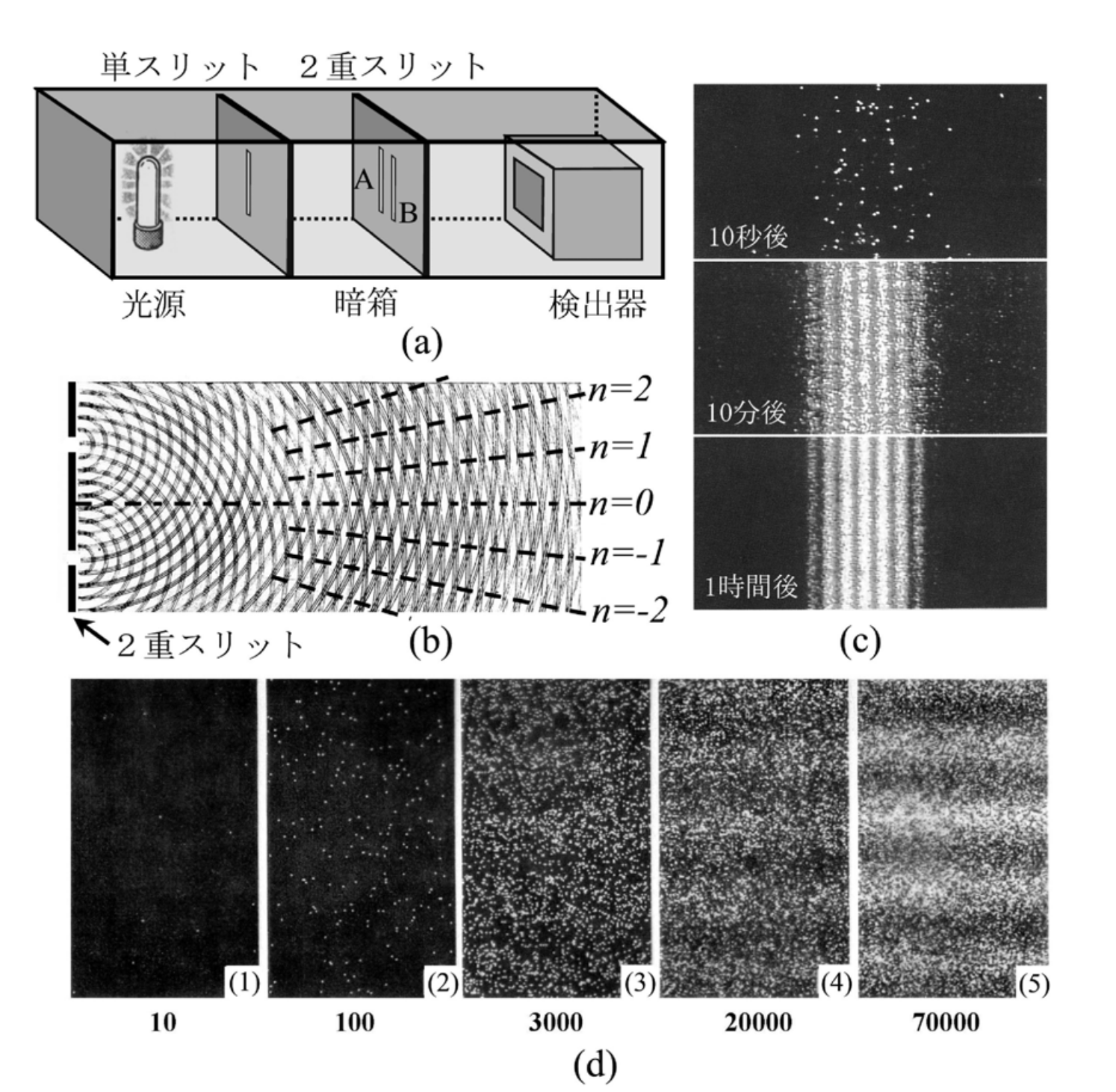

単一フォトン

https://photonterrace.net/ja/photon/duality/

https://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/d_phys/education/demo_physics/demo_wave2.pdf

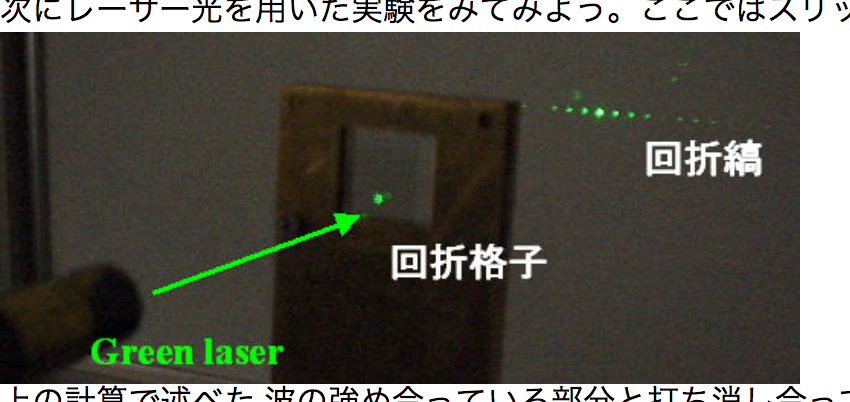

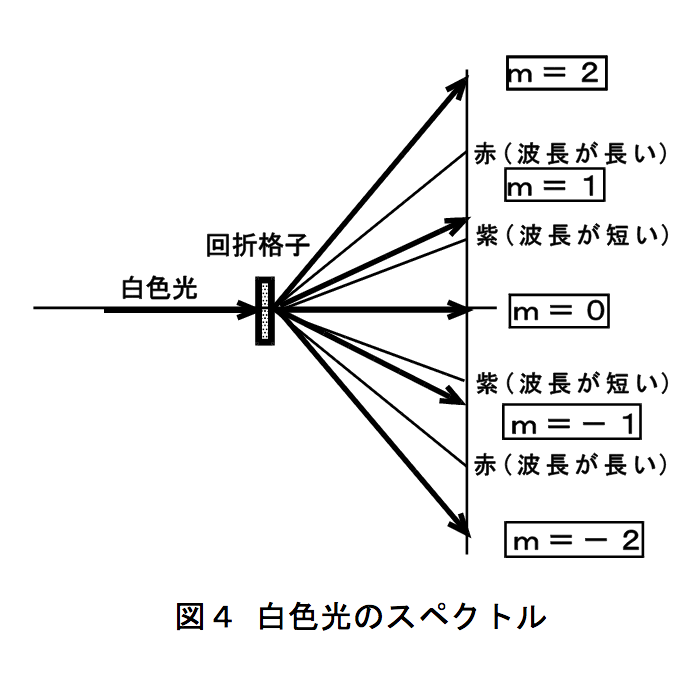

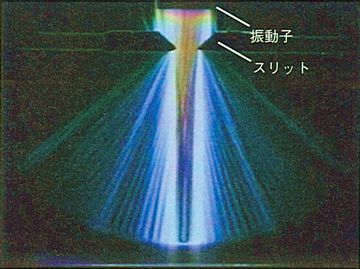

干渉縞、回折縞

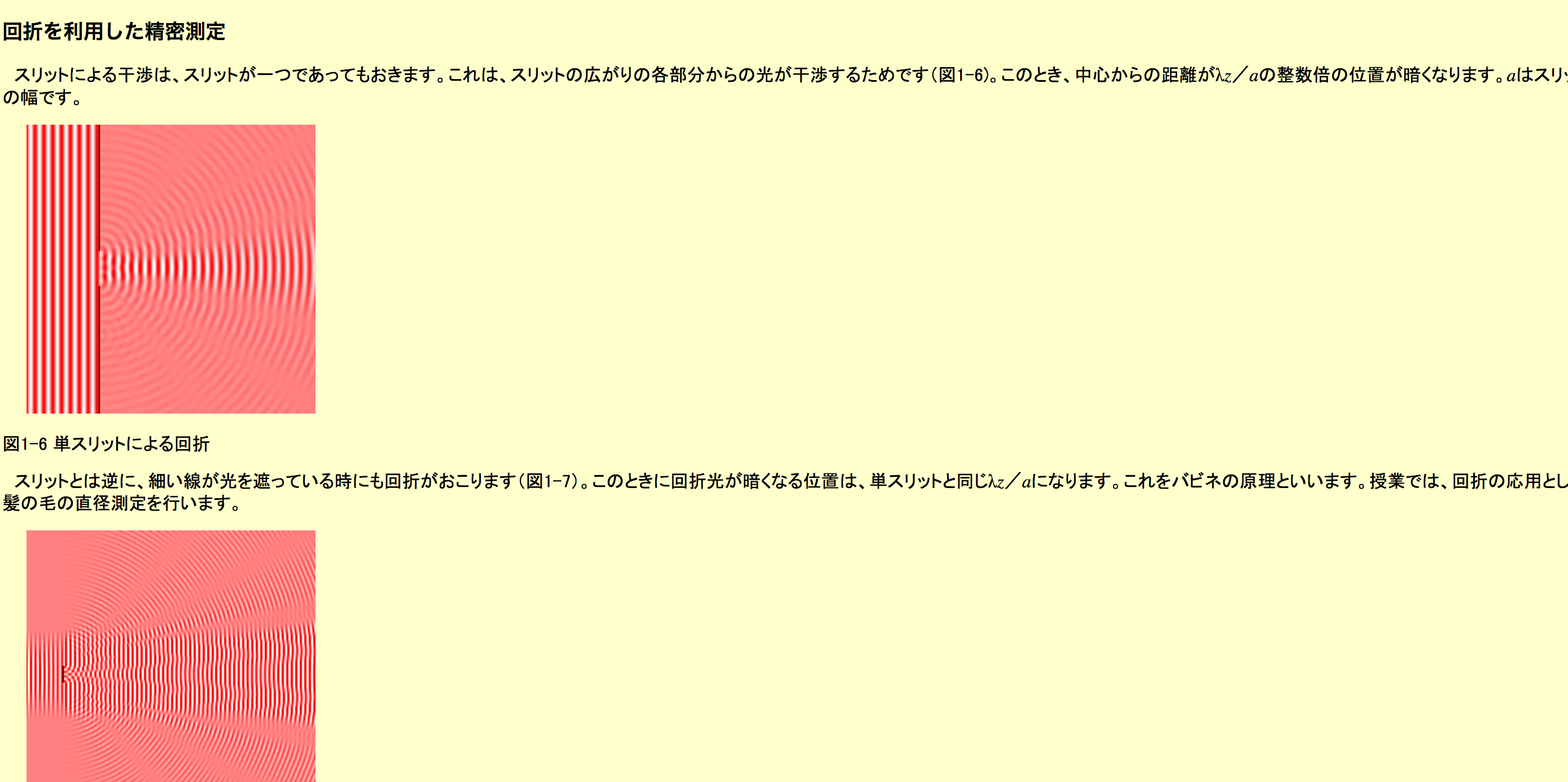

二重スリットでなくとも干渉はでてくるよ。

二重スリットにした意味がわからない。

光子模様、本当に式と会うんかい。

https://research.kek.jp/people/hironori/nakao/work/xray.html

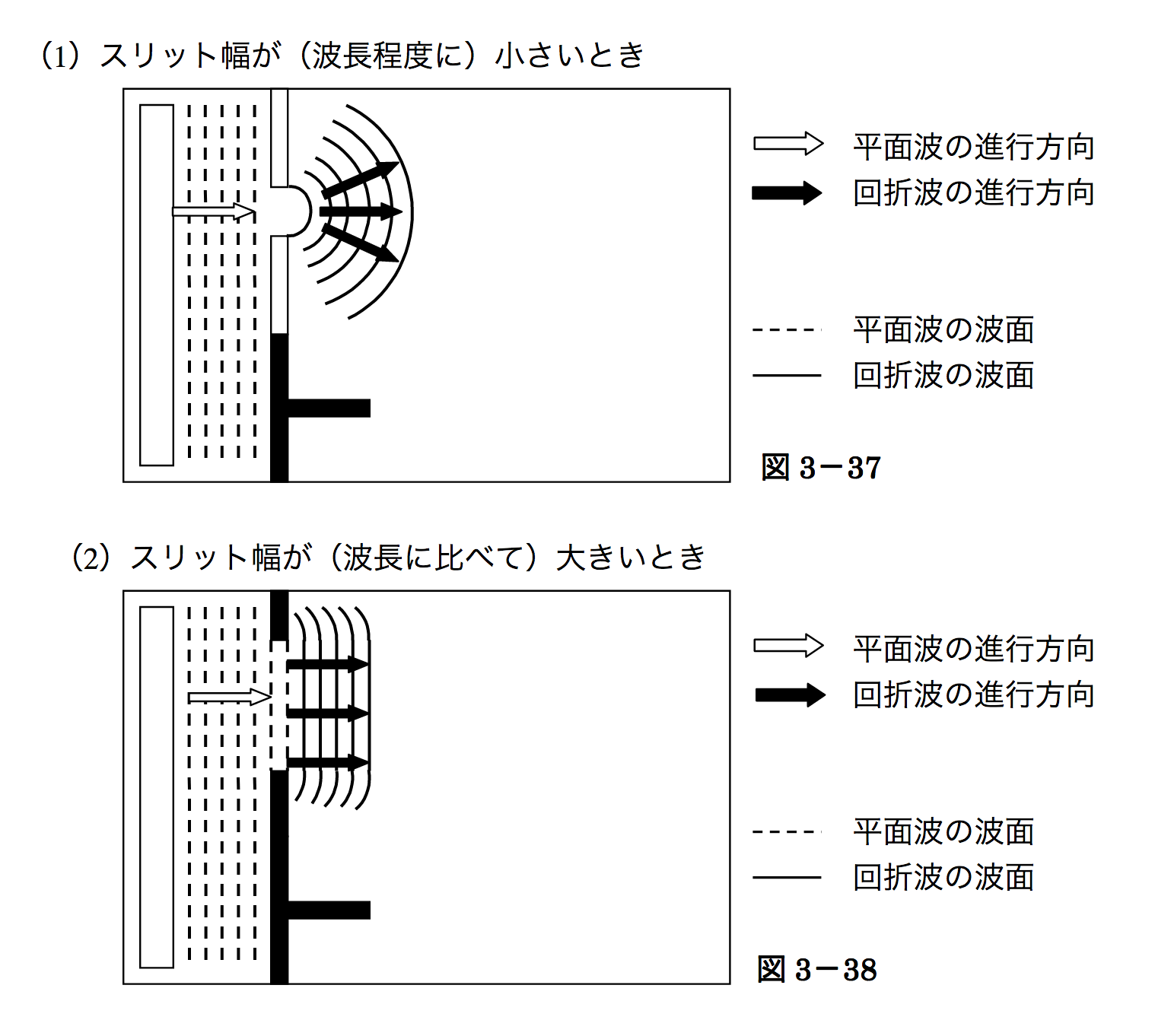

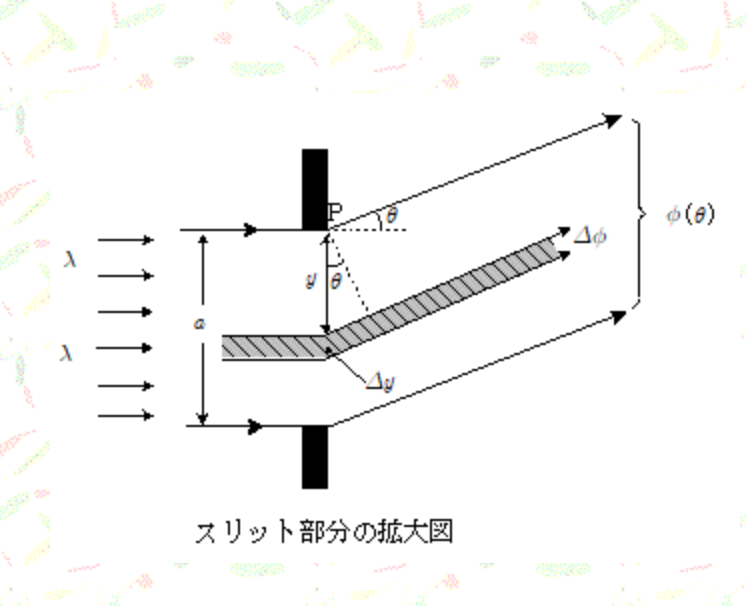

この原理はオランダの物理学者ホイヘンス(C. Huygens)が1678年に発見したが、1836年、フランスの物理学者フレネル(O. J. Fresnel)が素源波の重ね合わせの重要性を指摘したことで、ホイヘンス-フレネルの原理とも呼ばれる。

ホイヘンス-フレネルの原理

http://www15.wind.ne.jp/~Glauben_leben/Buturi/Hadou/Hadoubase2.htm

http://www.keirinkan.com/kori/kori_physics/kori_physics_1_kaitei/contents/ph-1/4-bu/4-1-4.htm

http://mediacultures.com/ISSE/lib/ISSEtext/ISSEphs_t/phs_II_1/0pii2div5.pdf

http://mediacultures.com/ISSE/lib/ISSEtext/ISSEphs_t/phs_II_1/0pii2div5.pdf

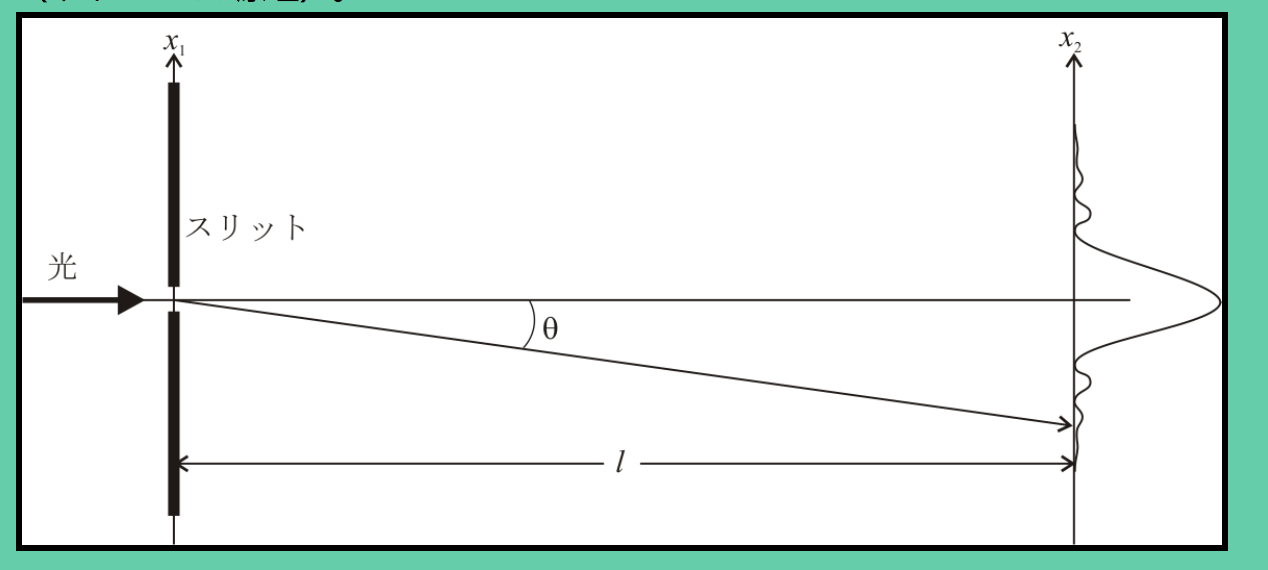

干渉(屈折)が起きるsリットの幅は?

https://jsciencer.com/higphysics/wave/8083/

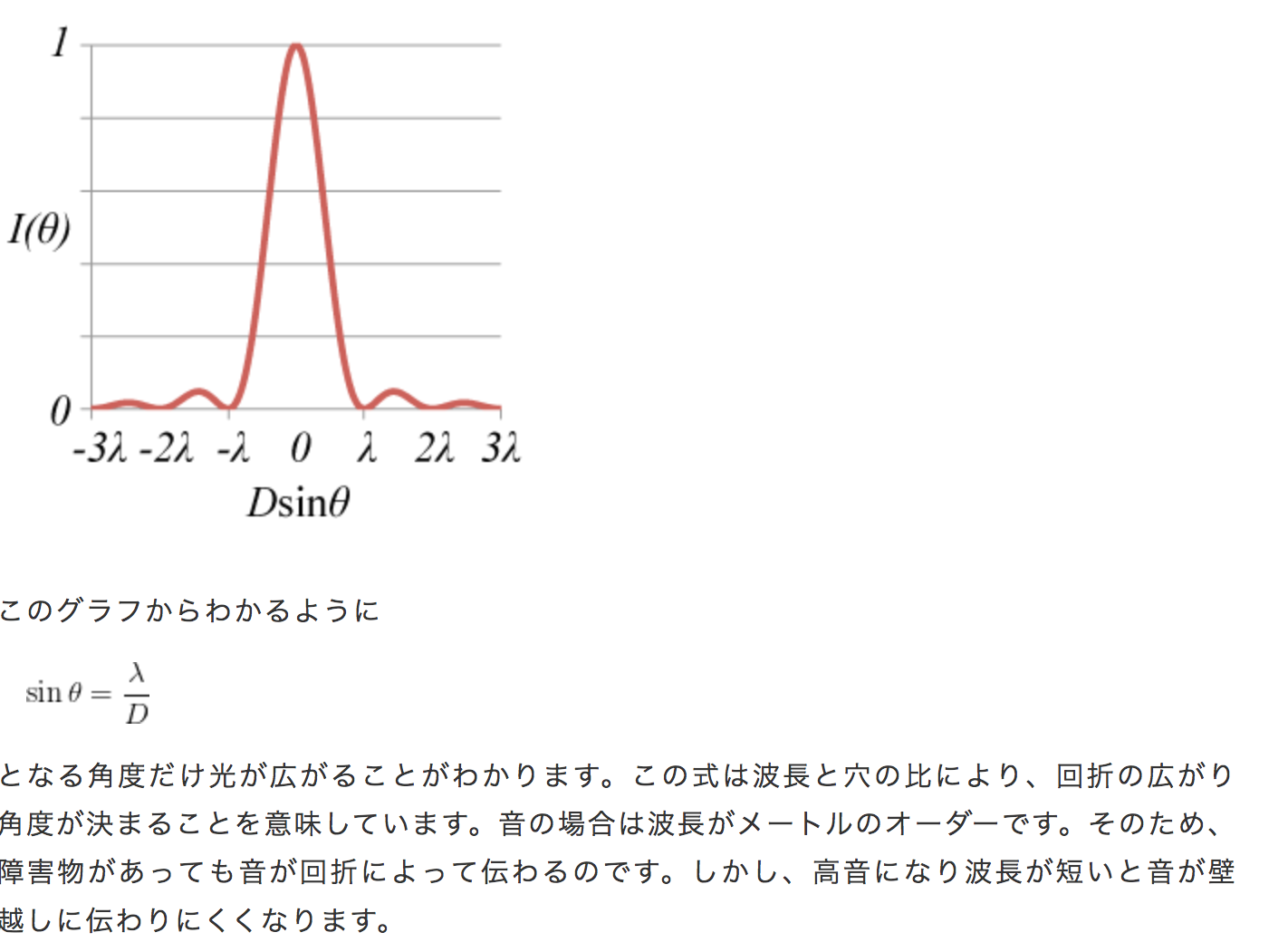

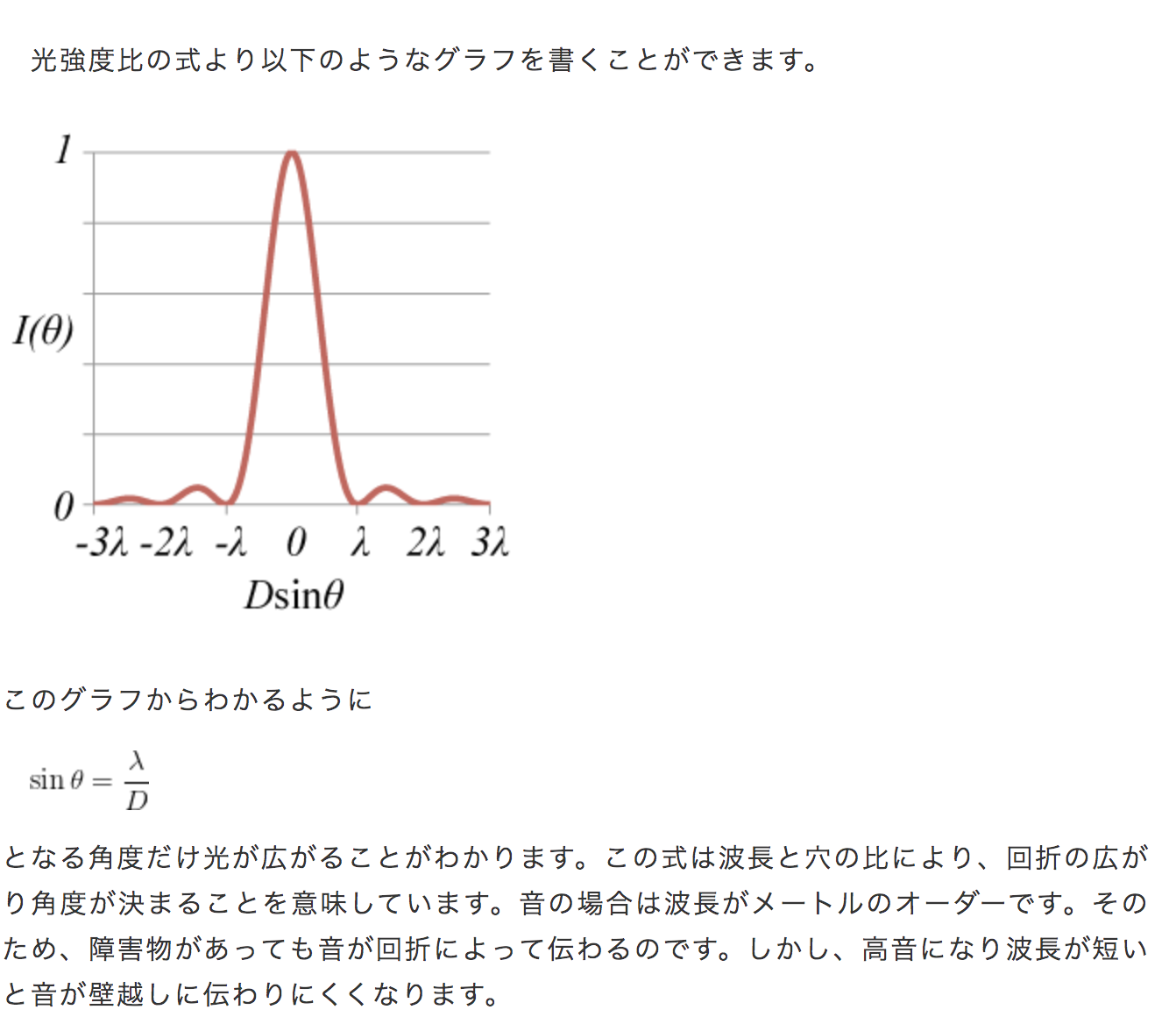

Dsinθ=λ

https://chu-fu.ed.jp/about/pdf/issue31_pdf06.pdf

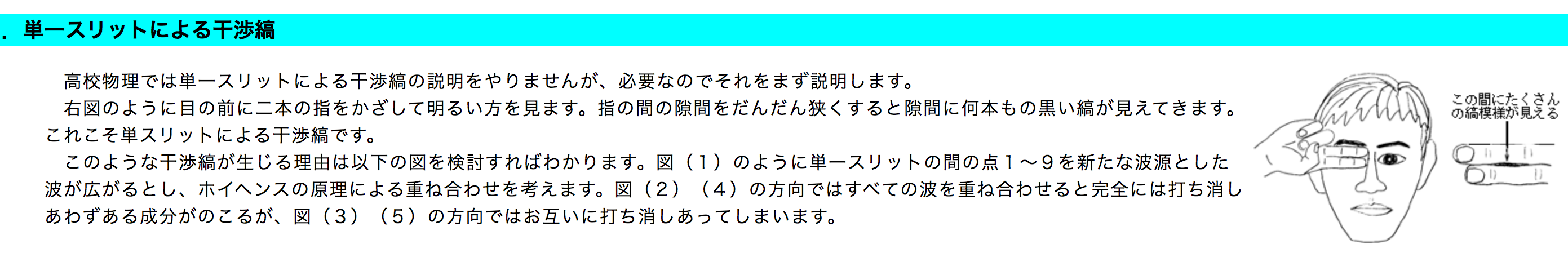

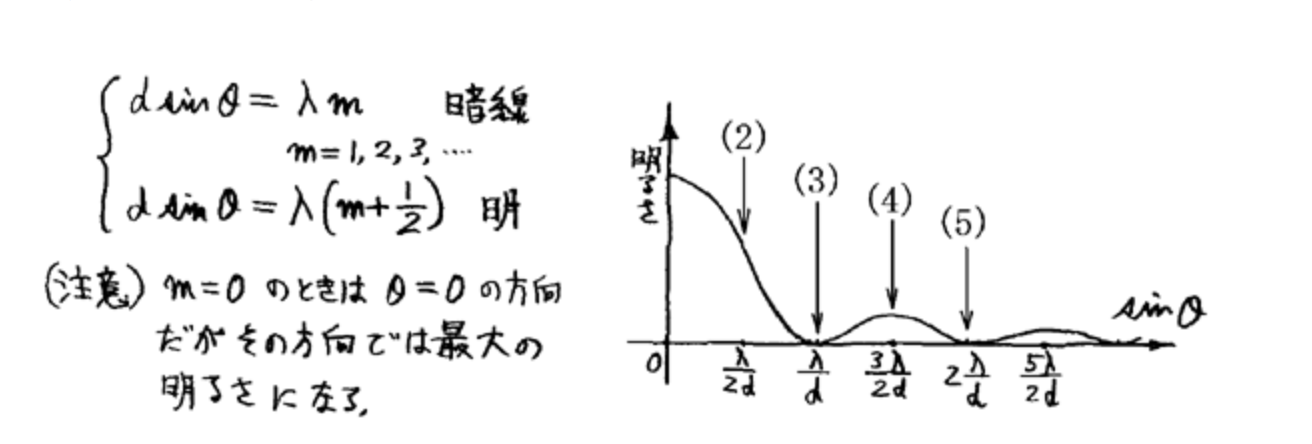

単スリット—フラウンホーファー(Fraunhofer)回折

https://www.sci.keio.ac.jp/gp/87B7D75A/A6070F75/6E345155.pdf

2重スリット—ヤング(Young)の干渉実験

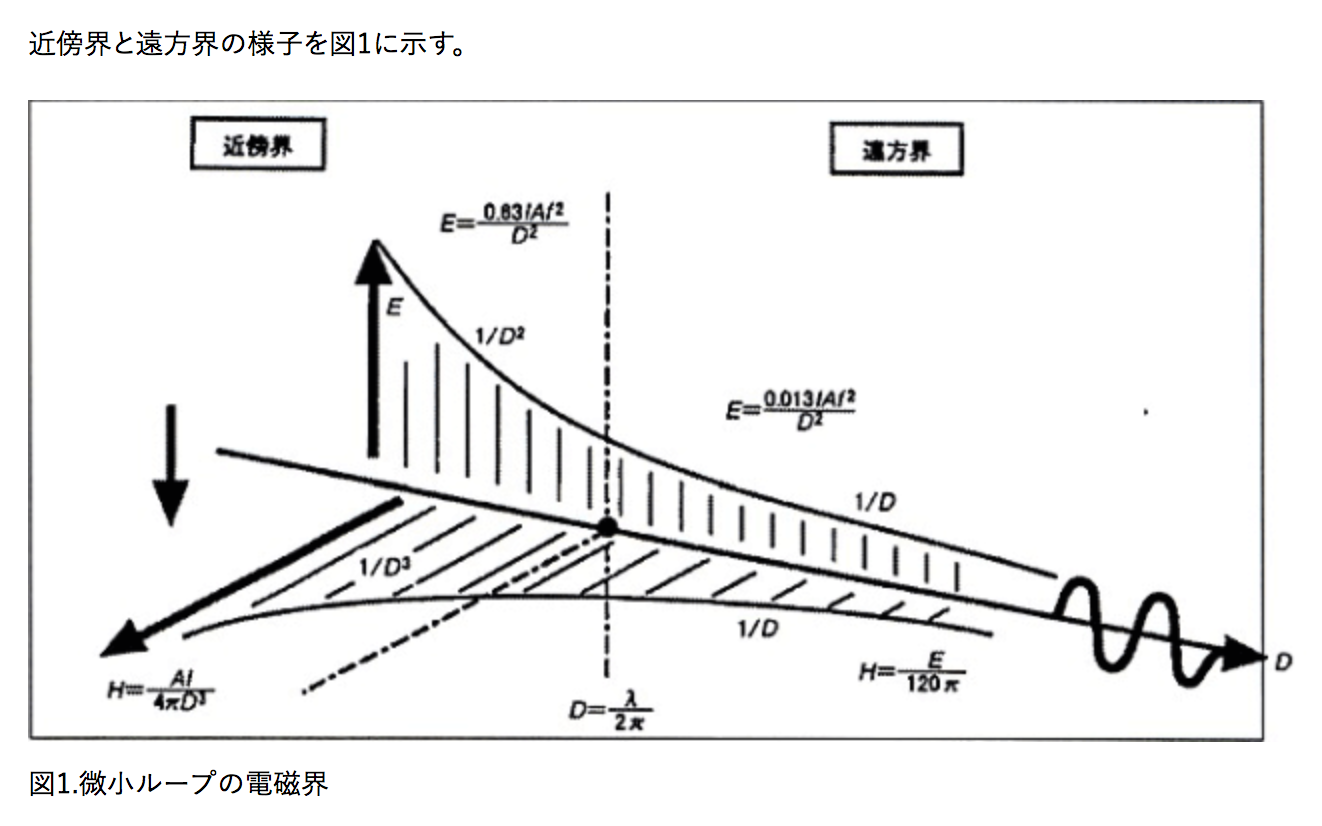

自由空間伝搬損失

http://www.ap.ide.titech.ac.jp/publications/Archive/IEICE_TRSAT%280502Takada%29.pdf

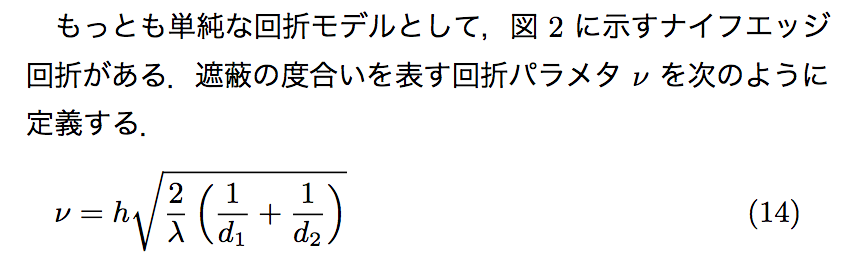

νの定義から明らかなように,同じhの値であっても周波数が高くなるほどνの値が大きくなるので,回折損失が増加する.高い周波数ほど影領域での減衰が大きくなる根拠はここにある

これ、インピーダンス??並列した抵抗の合計みたいな。

ナイフエッジ

http://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H15/html/H1504A22_.html

「ナイフエッジの頭を新たな点波源として球面波が広がるため」は?????

回折の角度っていうものがある。

http://www.rf-world.jp/bn/RFW09/samples/p021-022.pdf

波長が長いほど、点音源として「ふるまう」????なにそれ

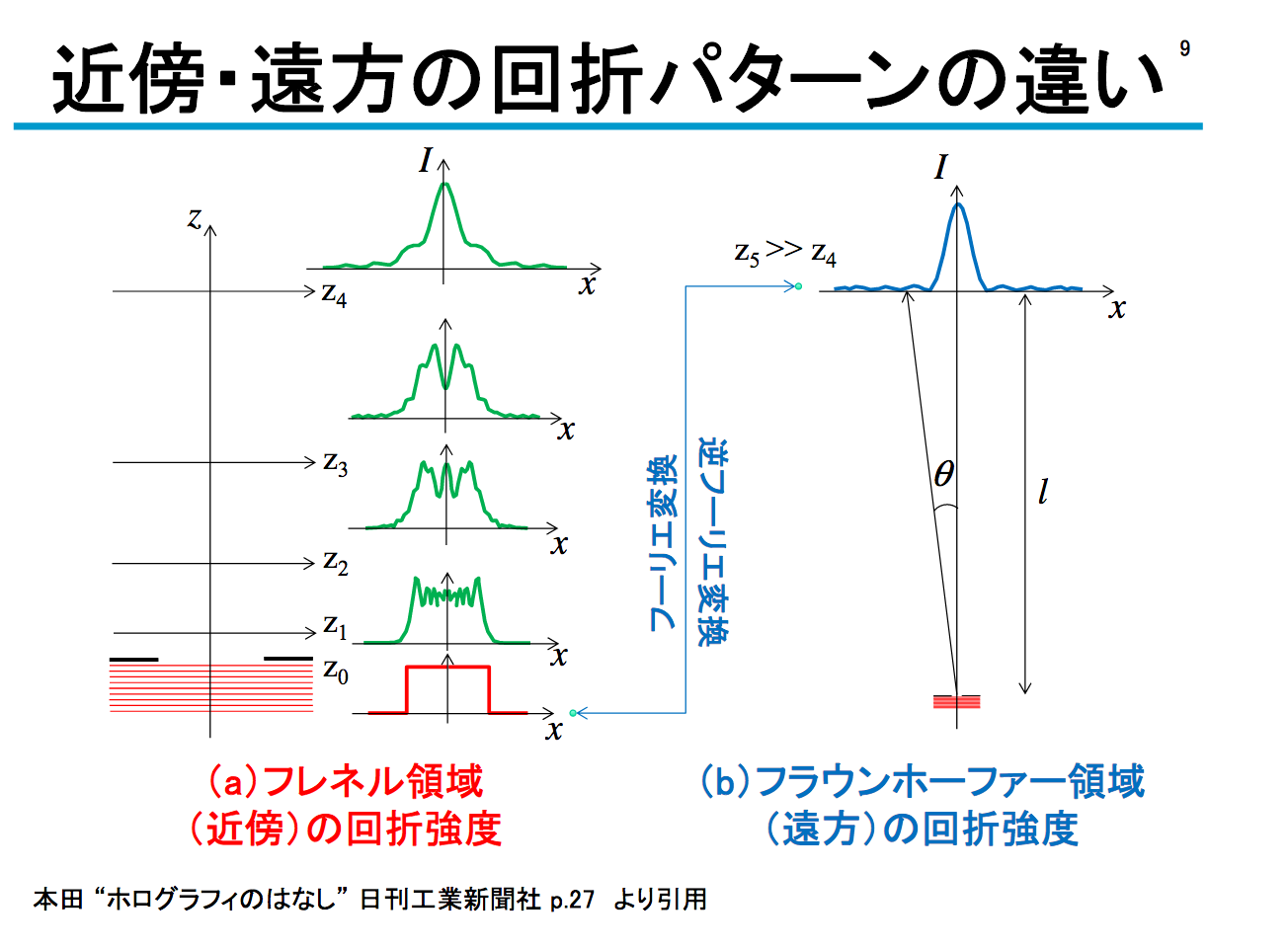

フレネル回折って???

回折現象は大きく分けて,フレネル回折とフランホーファー回折の2つがあります。前者は光源と観測点が

有限距離の場合で,後者は平行光線の回折を無限遠方で観測することに対応します。

https://www.morikita.co.jp/data/mkj/015441mkj.pdf

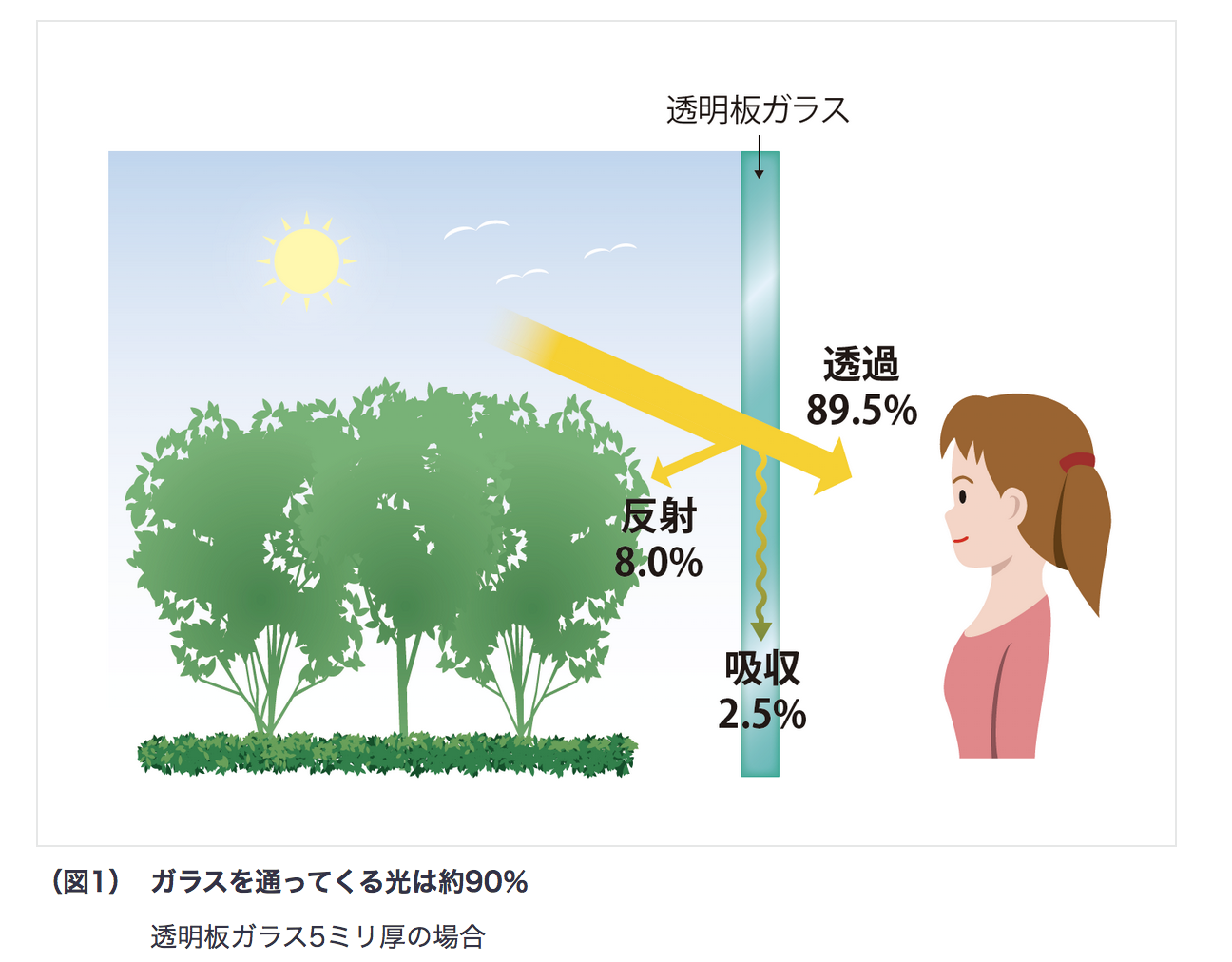

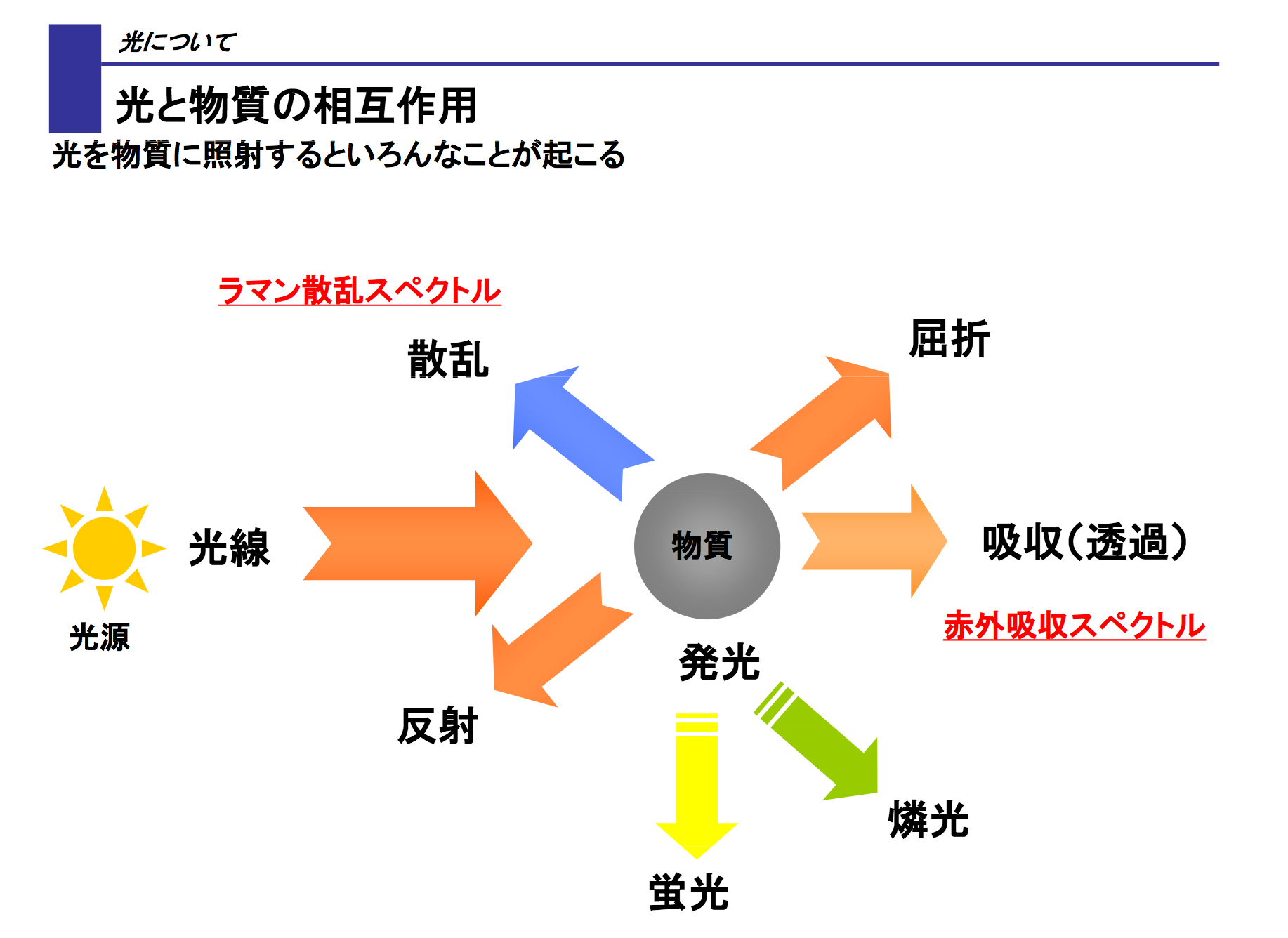

透過、吸収、反射

http://shibalab.web.fc2.com/lecture/emt/7.pdf

https://www.rs.kagu.tus.ac.jp/yajilab/bukka3_Raman&IR.pdf

ラマン散乱???

https://www.chem.tokushima-u.ac.jp/B5/img/Mol_vibration.pdf

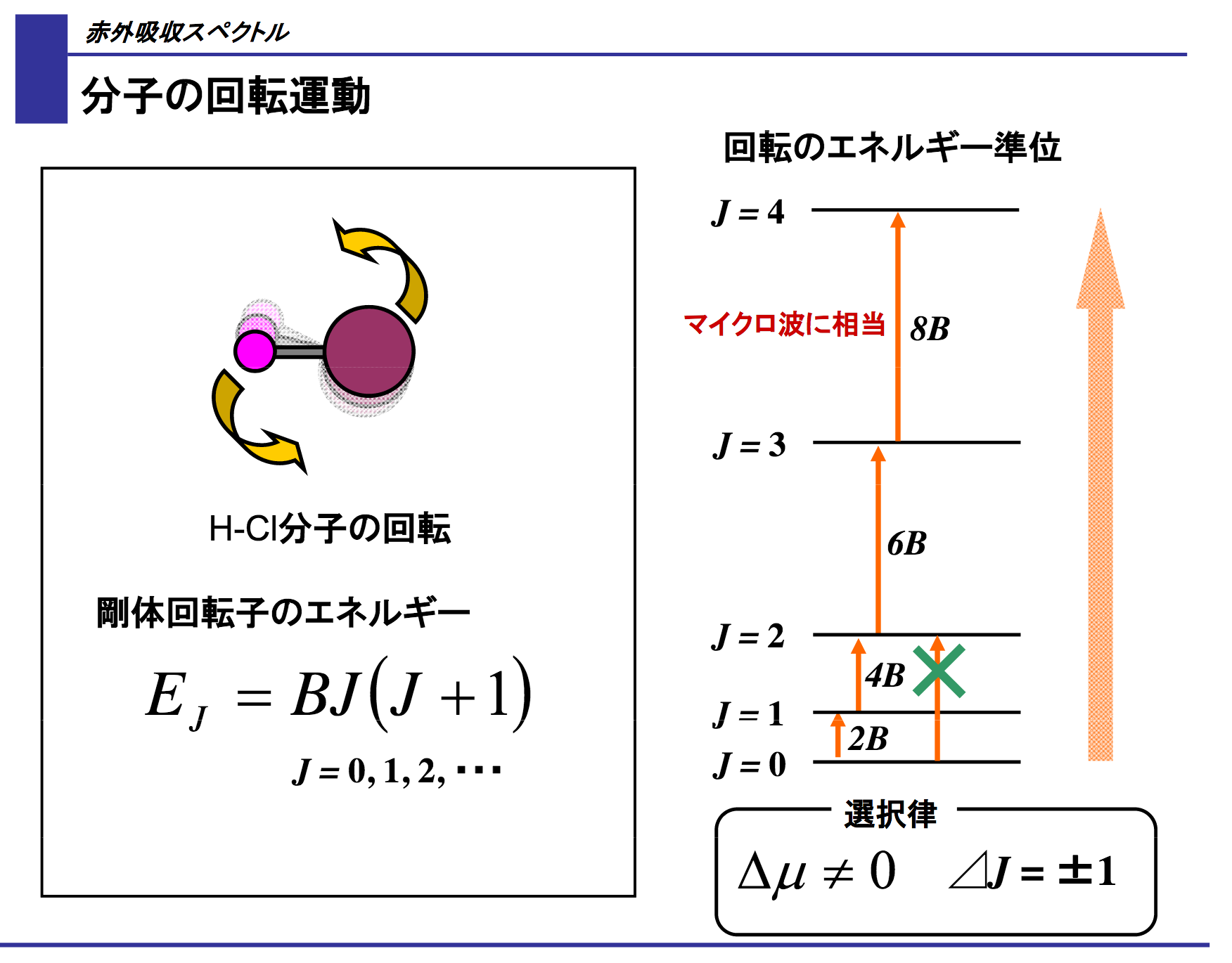

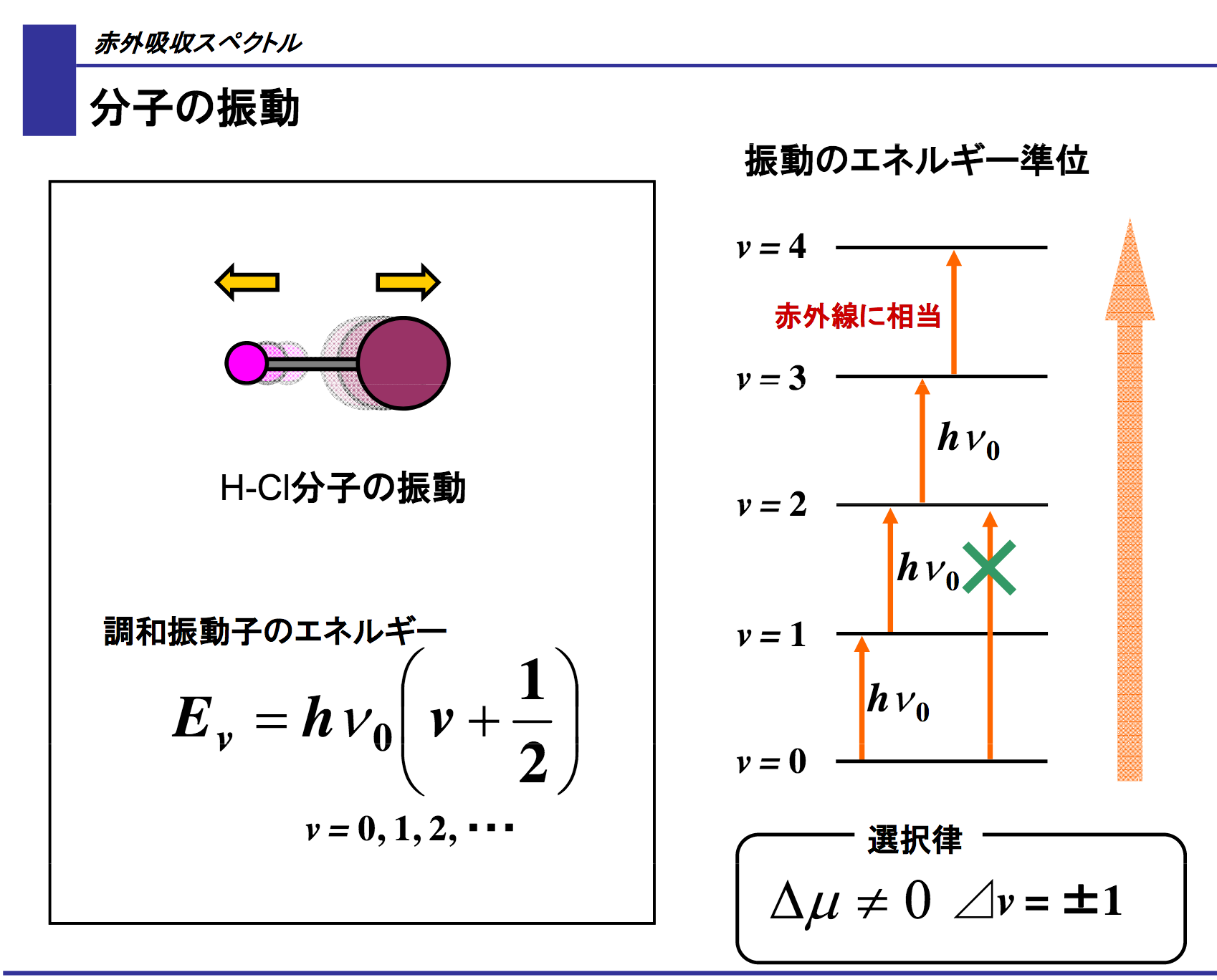

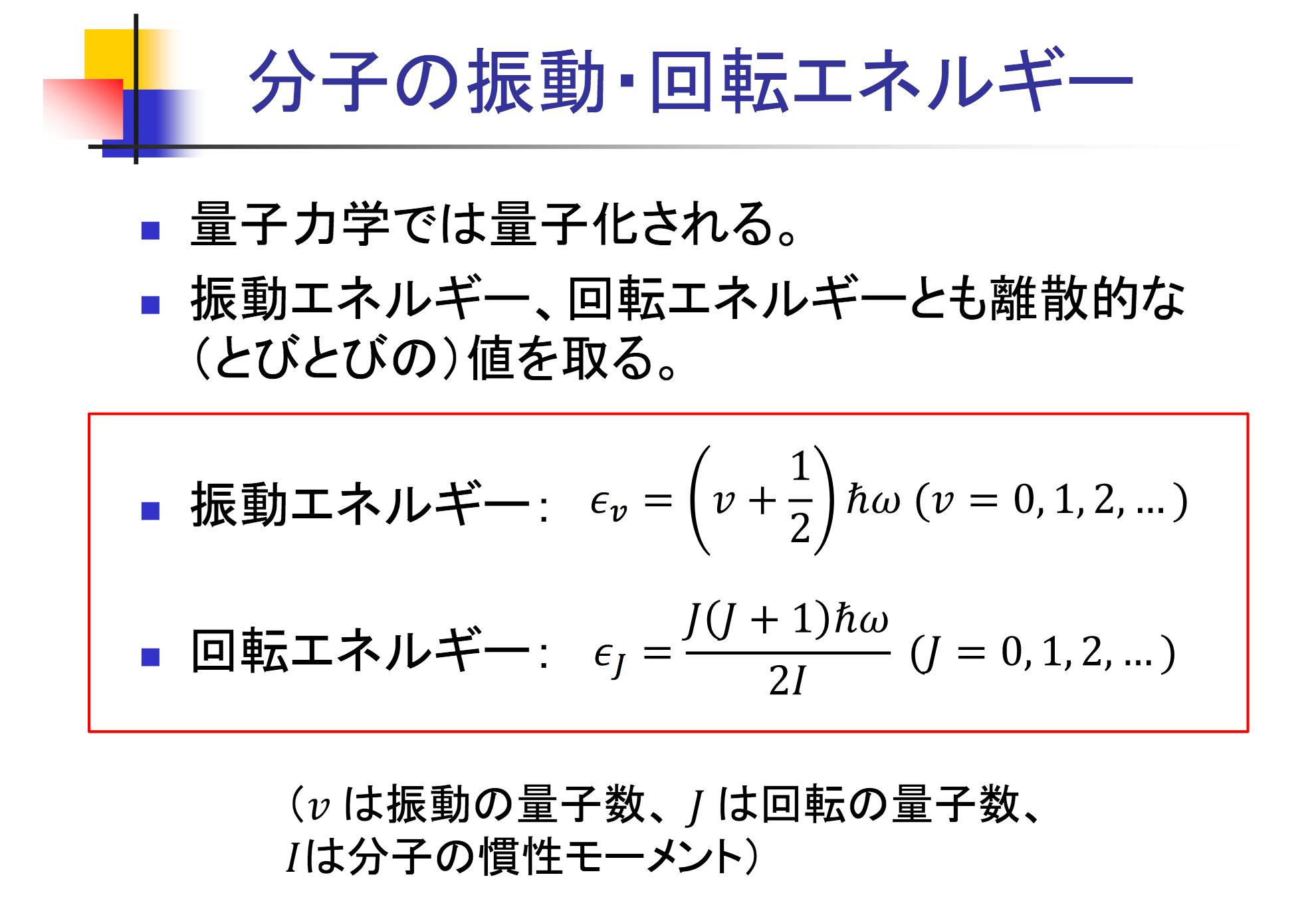

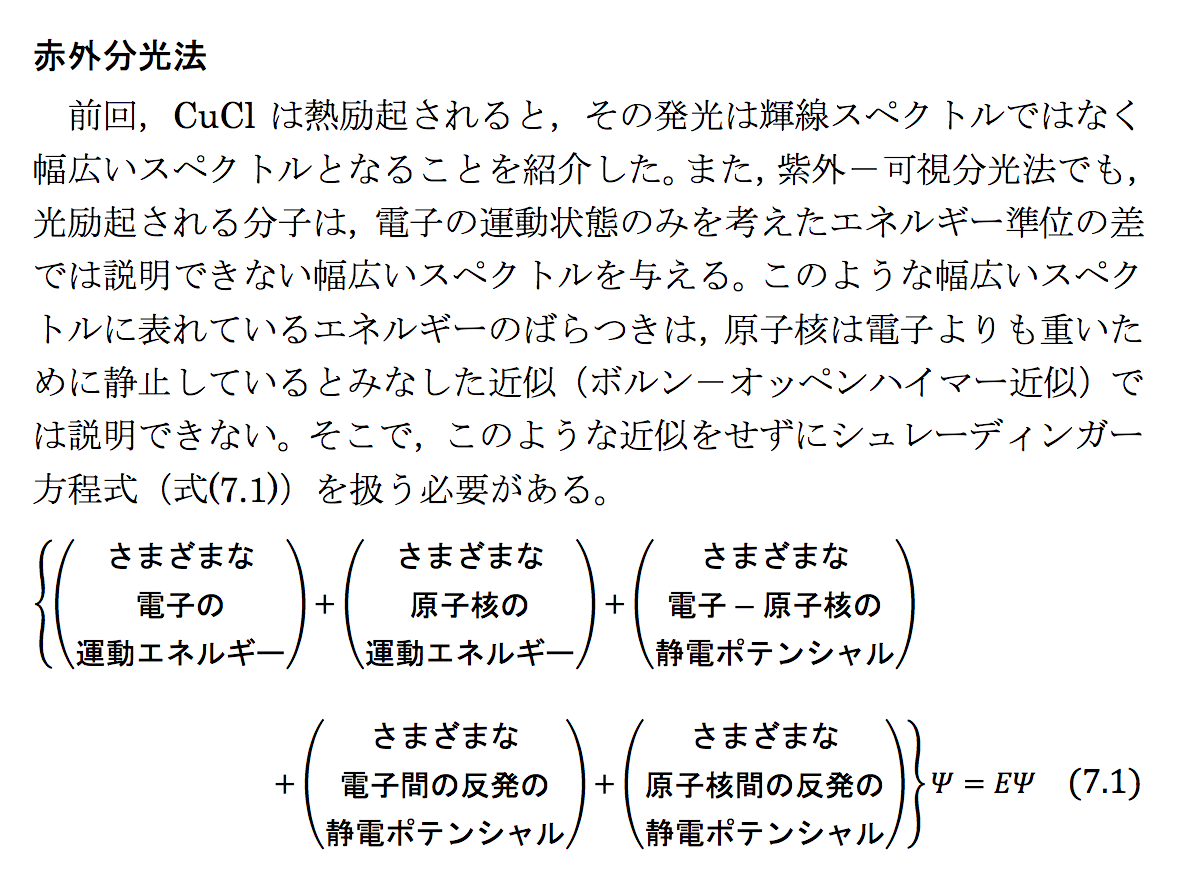

分子の「運動」

https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/toyota_lab/images/bussei2020-7.pdf

http://www.gfd-dennou.org/library//prepri/2012/kobe-u/120210_daisuke-Bthesis/poster/pub/Bthesis-poster.pdf

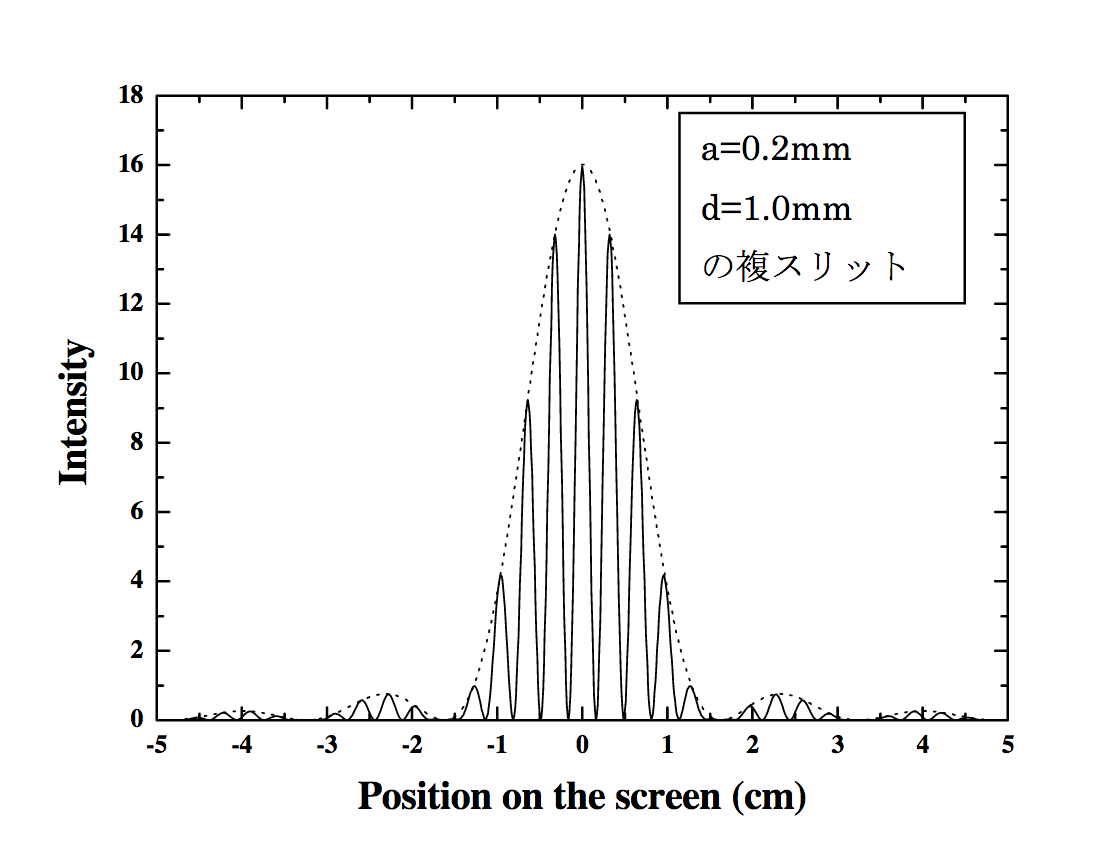

光の強度、スリット幅と波長

https://jsciencer.com/higphysics/wave/8083/

http://www.sp.u-tokai.ac.jp/~yagi/OpticsandLaser/%E7%AC%AC4%E7%AB%A0%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%95%E3%81%AE%E5%9B%9E%E6%8A%98%E7%90%86%E8%AB%96.pdf

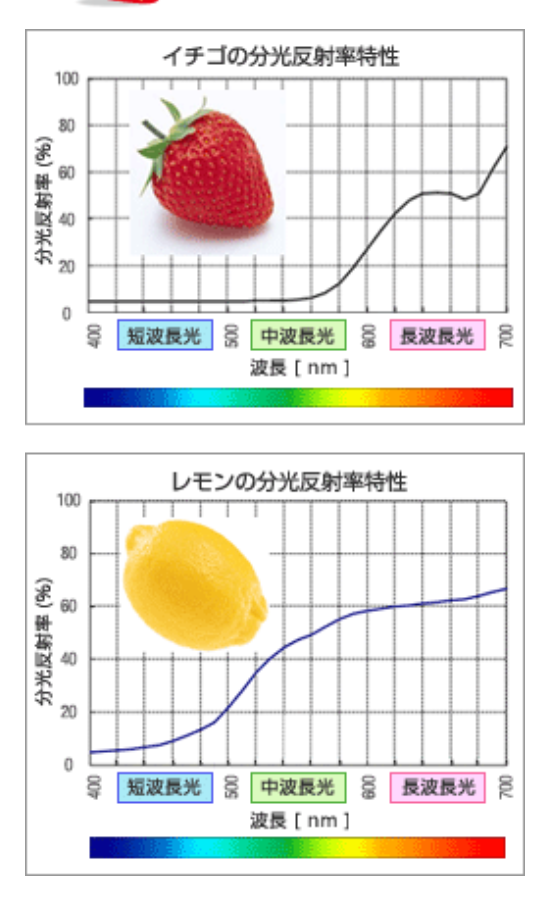

電子の波と色:吸収した分、放出する(跳ね返す?)

http://kuchem.kyoto-u.ac.jp/bukka/pubs/pub_17.pdf

分光反射率特性

https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color/vol12.html

リン光

https://www.molecularscience.jp/lecture/OrgPhysProp05.pdf

「色」が変わる・・・?

http://www.ritsumei.ac.jp/tanq/352357/

回折と波長と噴流ーまがるのではなく、弱まる。狭い空間はインピーダンスが変わる(屈折とも類似)

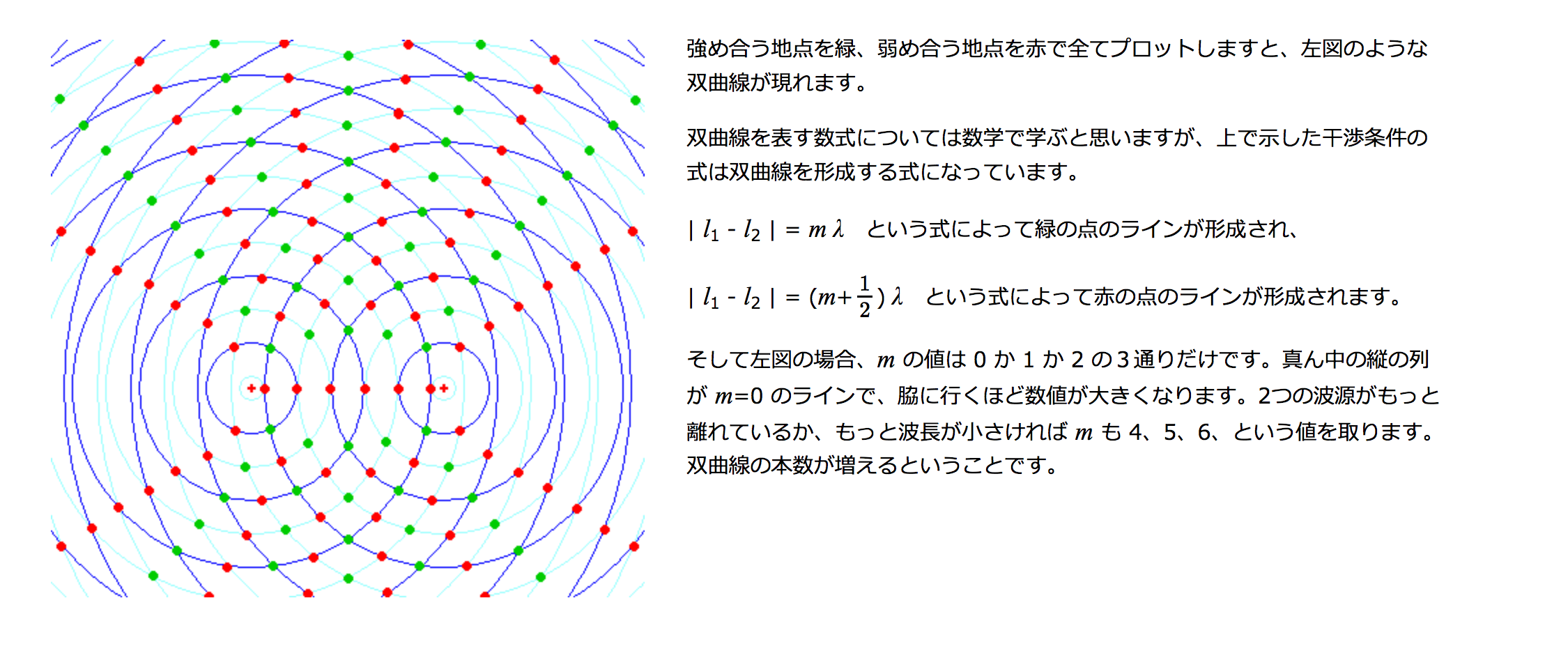

ヤングの干渉実験

http://www-surface.phys.s.u-tokyo.ac.jp/papers/2011/Hasegawa-SuriKagaku201106.pdf

https://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1440578636412/files/kiki_phys_13.pdf

http://www.ne.jp/asahi/tokyo/nkgw/www_2/gakusyu/gensi/kousi/kansyou_kaisetu_kaisetu/kansyou_kaisetui_kaisetu_2.html

回折とか干渉とかいっても,両者の違いはそれほどはっきりしたものではない。

ヤングの実験のような干渉現象も回折による1つの効果であるといえるし,回折も

干渉の効果であるといえる。

http://www.keirinkan.com/kori/kori_physics/kori_physics_1_kaitei/contents/ph-1/4-bu/4-3-4-1.htm

スリット幅と回折縞模様

http://www.i-berry.ne.jp/~nakamura/contents/slit_wave_length/slit_wave_length.htm

file:///Users/otonone/Downloads/b001002201k003.pdf

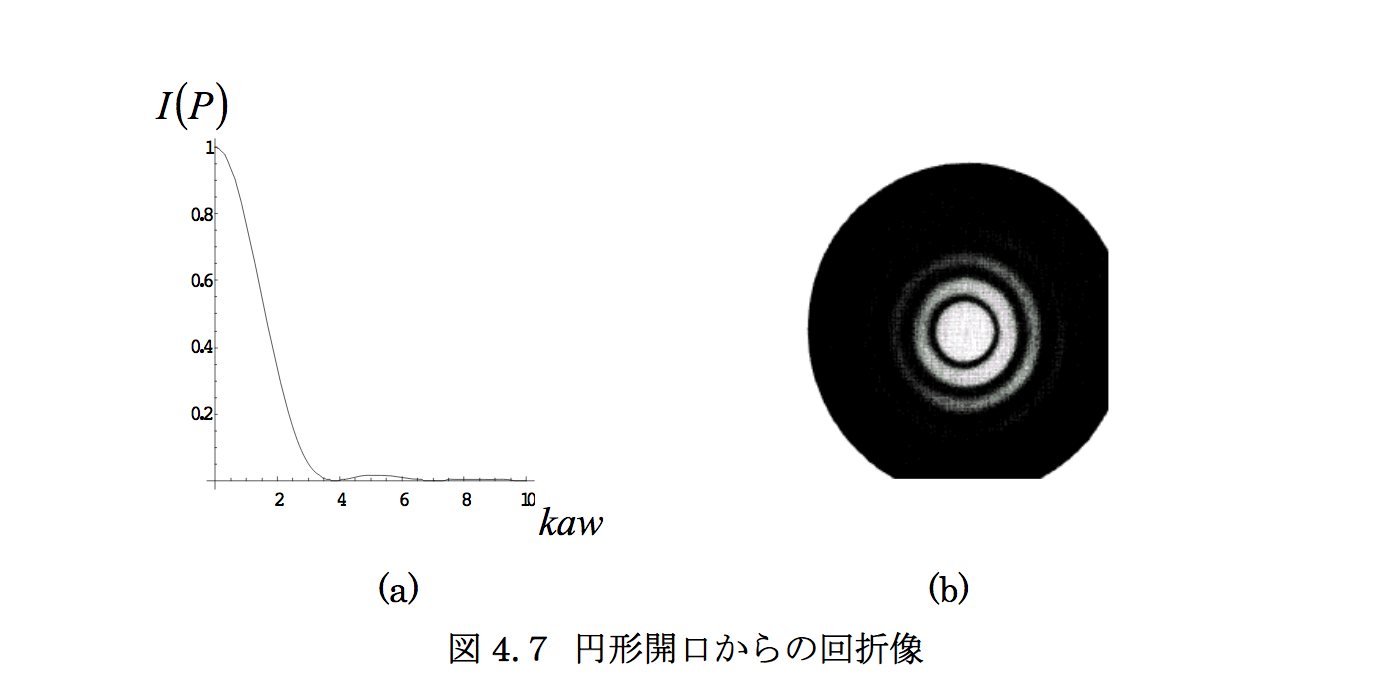

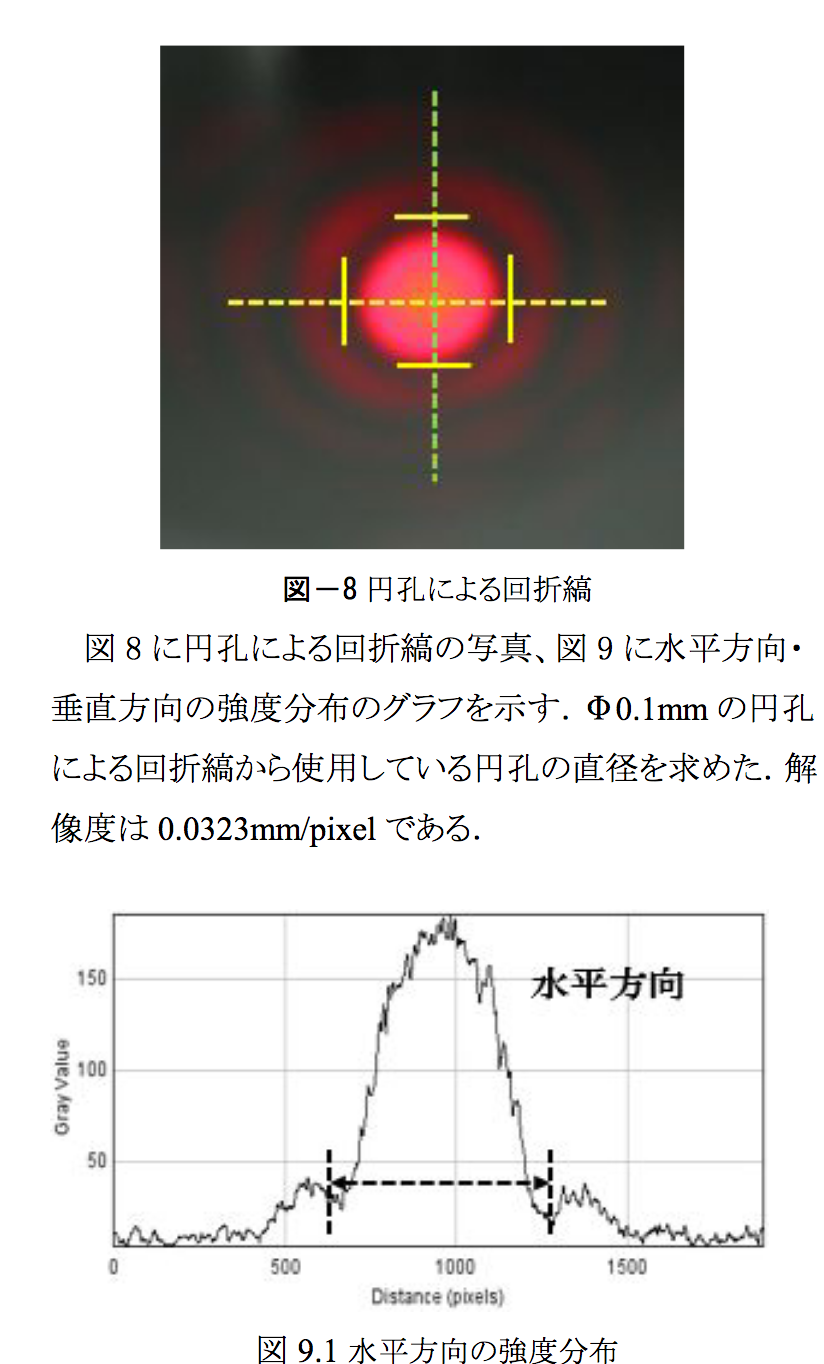

ピンホールによる回折像

http://www15.wind.ne.jp/~Glauben_leben/Buturi/Hadou/Hadoubase6.htm

スリットの幅と波長の関係は>?

https://www2.akita-nct.ac.jp/tanaka/jikken/2008nen/5e/sslit/sslit.html

http://fnorio.com/0013grating1/grating.htm

https://chu-fu.ed.jp/about/pdf/issue31_pdf06.pdf

http://www.wakariyasui.sakura.ne.jp/p/wave/kannsyou/tannsuritto.html

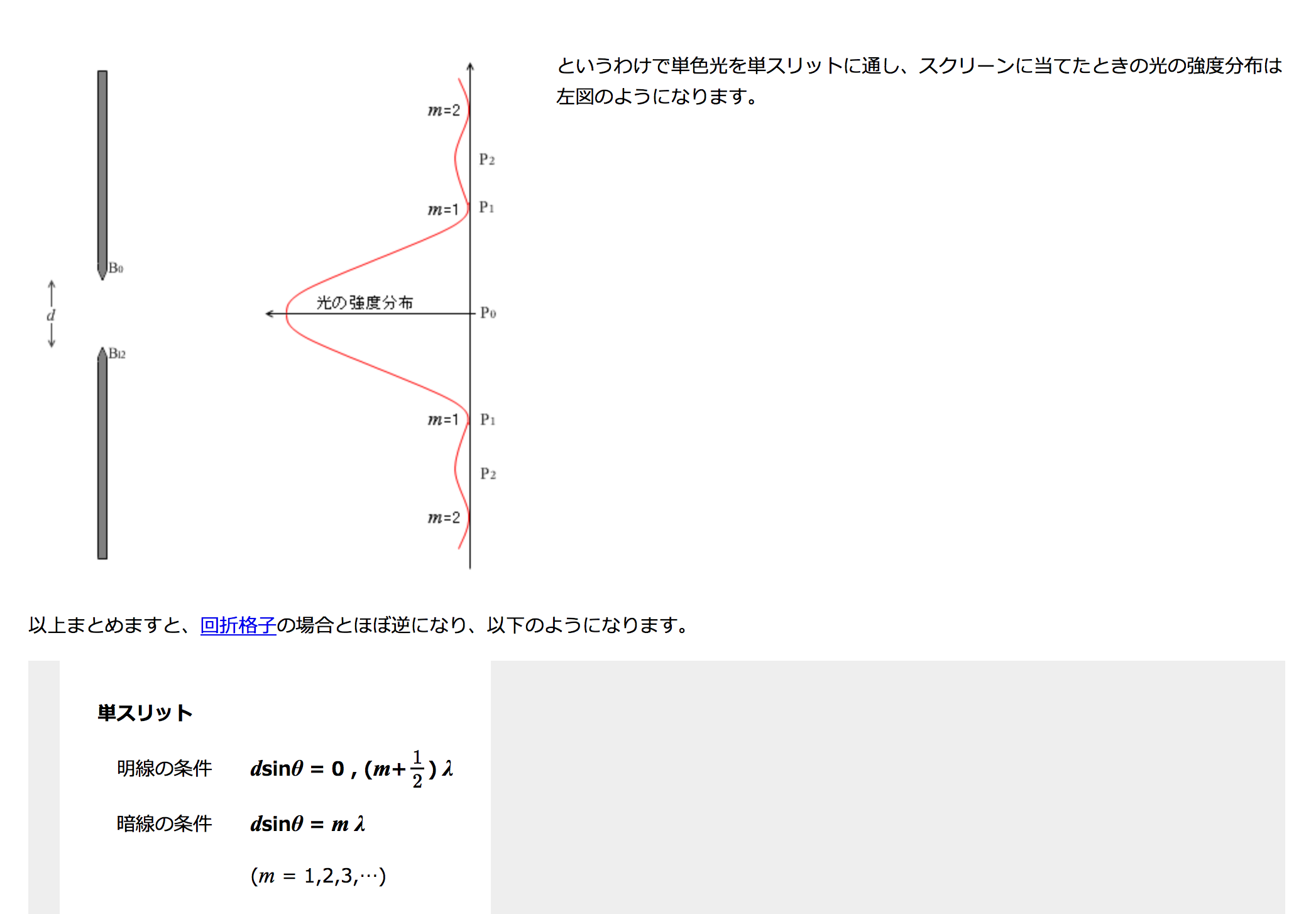

表面波は深さが変わるだけで曲がる。

https://rika-net.com/contents/cp0490c/contents/phyindex1b.html

http://www.ritsumei.ac.jp/se/~ykido/pdf/Seminar1-4.pdf

http://www.ritsumei.ac.jp/se/~ykido/pdf/Seminar1-3.pdf

磁力線は波の干渉で強まった部分

http://www.wakariyasui.sakura.ne.jp/p/wave/housoku/kannsyou.html

乱流が起きる場所で、波は弱まる。

https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/science/ronnbunshu/h27/152103.pdf

https://www1.gifu-u.ac.jp/~techrep/2018/pdf/02_07.pdf

https://kusamalab.org/lecture/rflw/A11_diffraction_slide.pdf

http://sspp.phys.tohoku.ac.jp/yoshizawa/holog.htm

波長やスリット幅を変えていろいろ試してみて、「波長が短いほど波がよく消し合うこと」「スリット幅が狭いほど波の消し合いが起こりにくくなるこ と」を確認しよう。

いっけん不思議だが、波は狭いところを通り抜けた後の方がよく広がるのである。

乱流やん

http://www.phys.u-ryukyu.ac.jp/~maeno/Java/tanslit.html

フーリエ変換しちゃう?

https://mswebs.naist.jp/LABs/optics/tomita/doc/080410_fr2.pdf

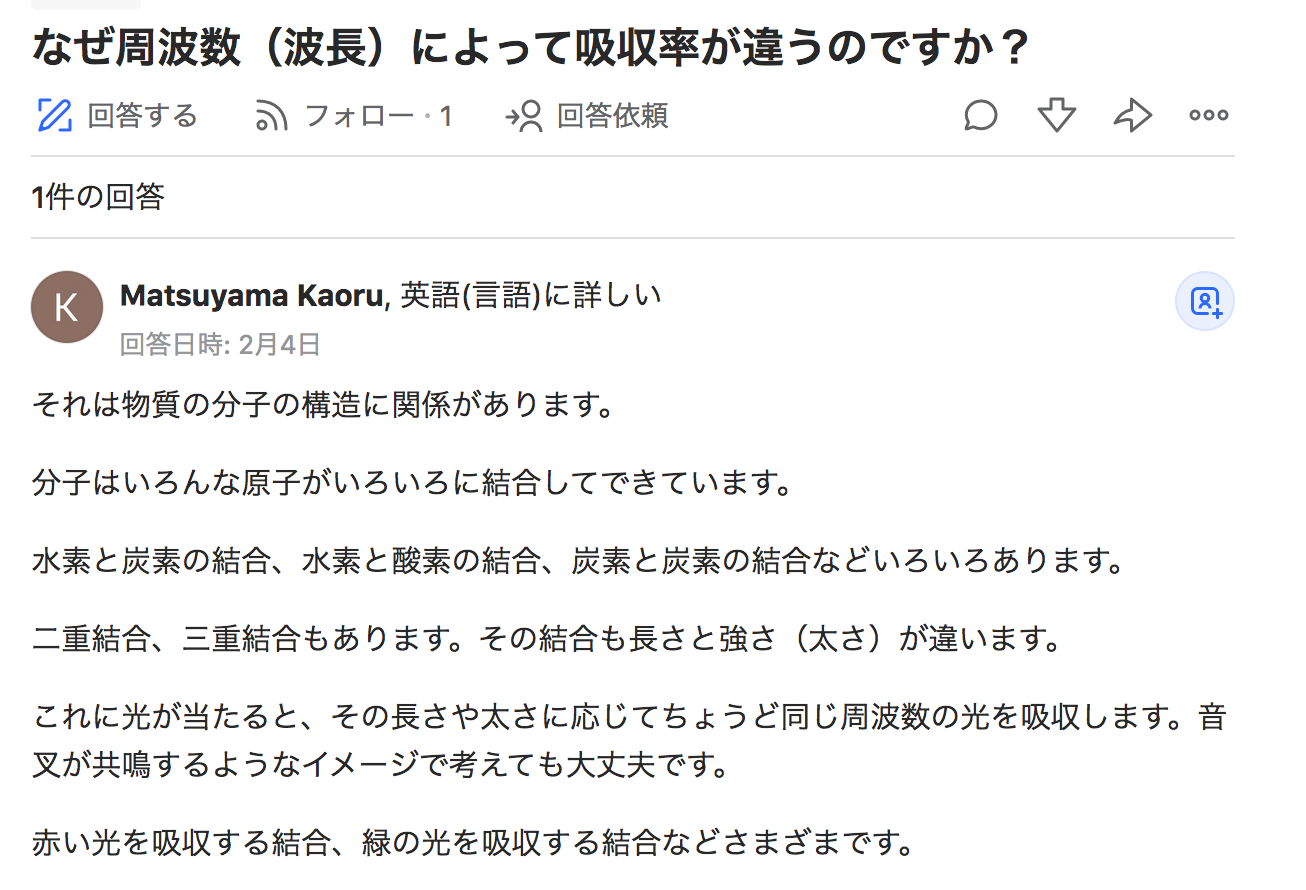

色と、分子間の距離と、波長

https://jp.quora.com/naze-shuuhasuu-hachou-niyotte-kyuushuu-ritsu-ga-chigau-no-desu-ka

移動距離が長くなると拡散して減衰って?

エントロピーが増えている。

波は、伝播とともに自らのエネルギーを減らし、自身のエントロピーを増やす。

どうよ?

反射しなかった分が、回折する?

流体力学ではレイノルズ数というものがあり、層流と乱流の条件を指し示す量として扱われています。このレイノルズ数には流れ(層流)の中にある、流れに乱流をつくる「もの」の長さが含まれています。これが小さければ、同じ流れに対して乱流は起こりにくいです。

波長を「流れ」に対応させると、小さな障害物は流れの中の小さな「もの」に対応すると考えれば、回折は「乱流」に対応するもののようです。

https://jp.quora.com/%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%B8%80%E5%AE%9A%E3%81%A7%E9%9F%B3%E9%80%9F%E3%81%AF%E6%8C%AF%E5%8B%95%E6%95%B0%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84-%E9%80%9F/answers/253555569?comment_id=174545822&comment_type=2&__filter__=all&__nsrc__=1&__sncid__=10378115053&__snid3__=14980609601

物体による光の反射・吸収・透過に関するエネルギー保存則

https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color_part2/vol01.html

吸収

http://www.rf-world.jp/bn/RFW07/samples/p107-108.pdf

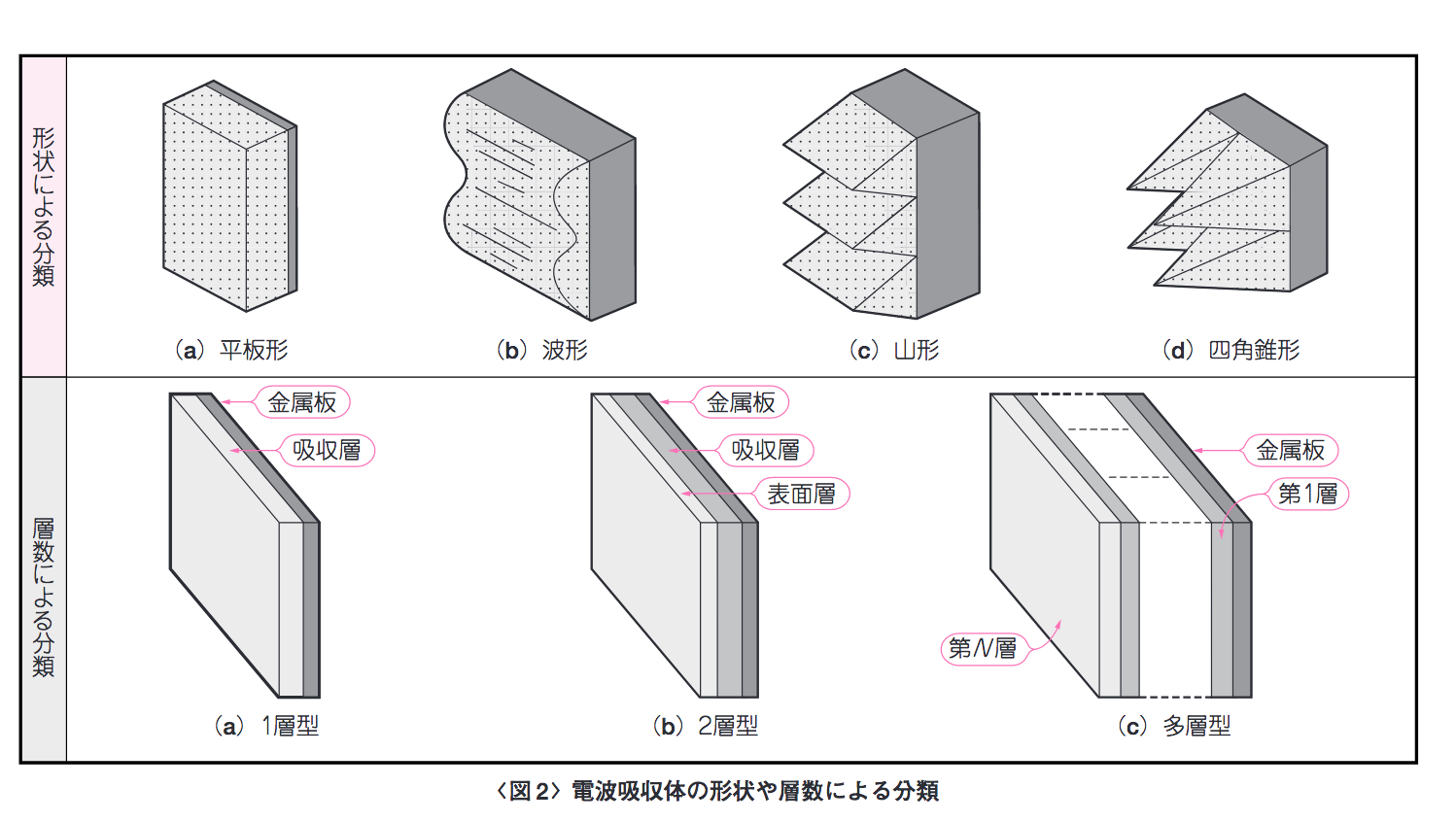

電波暗室https://product.tdk.com/info/ja/catalog/datasheets/j9e_bdj_003.pdf

電磁波の反射

http://www.miyazaki-gijutsu.com/series3/denso031a.html

http://www.rf-world.jp/bn/RFW06/samples/p127-128.pdf

導波管

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8E%E6%B3%A2%E7%AE%A1_(%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%B0%97)

波長による違い。

フレネルゾーン

https://jp.quora.com/%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%81%8C%E4%BD%8E%E3%81%84-%E6%8C%AF%E5%8B%95%E6%95%B0%E3%81%8C%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%84-%E3%81%A8%E9%9F%B3%E3%81%8C%E6%B8%9B%E8%A1%B0%E3%81%97%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%84-%E9%81%A0/answers/253706528?comment_id=174567364&comment_type=2&__filter__=all&__nsrc__=1&__sncid__=10383903530&__snid3__=14988249717

フレネルゾーンは使用する周波数と距離により異なります。周波数が高く(波長が短く)またはお互いの距離が短くなればなるほど、フレネルゾーン半径は小さくなります。

https://www.apmc-mwe.org/mwe2005/src/TL/TL05-01.pdf

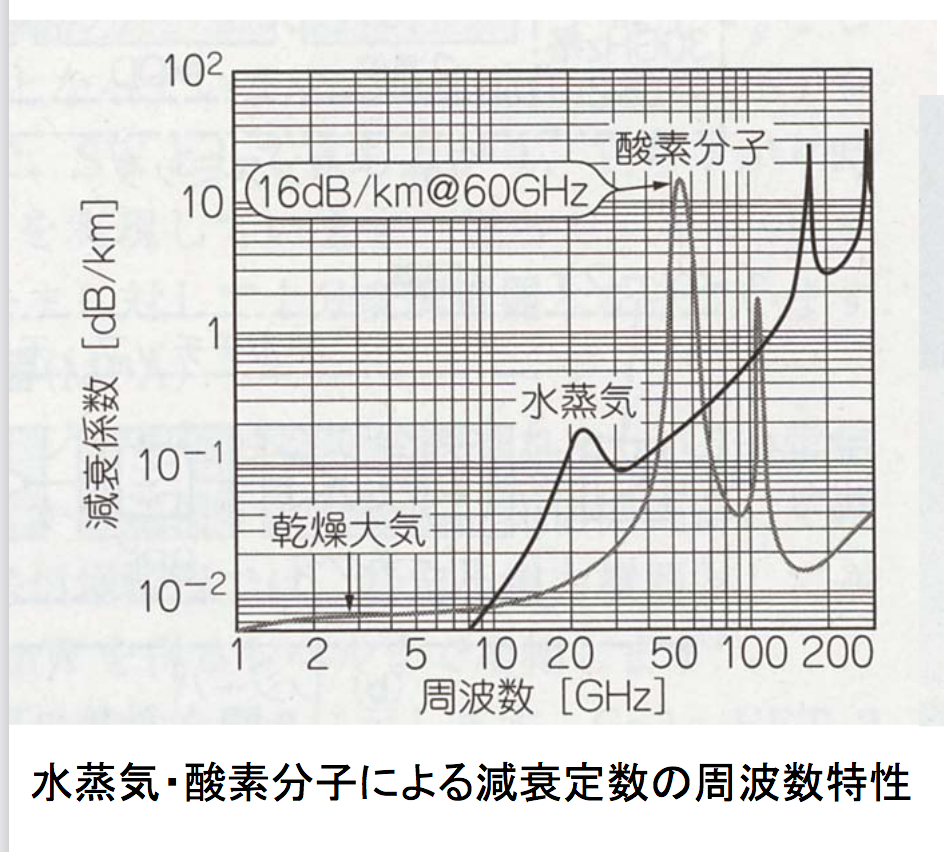

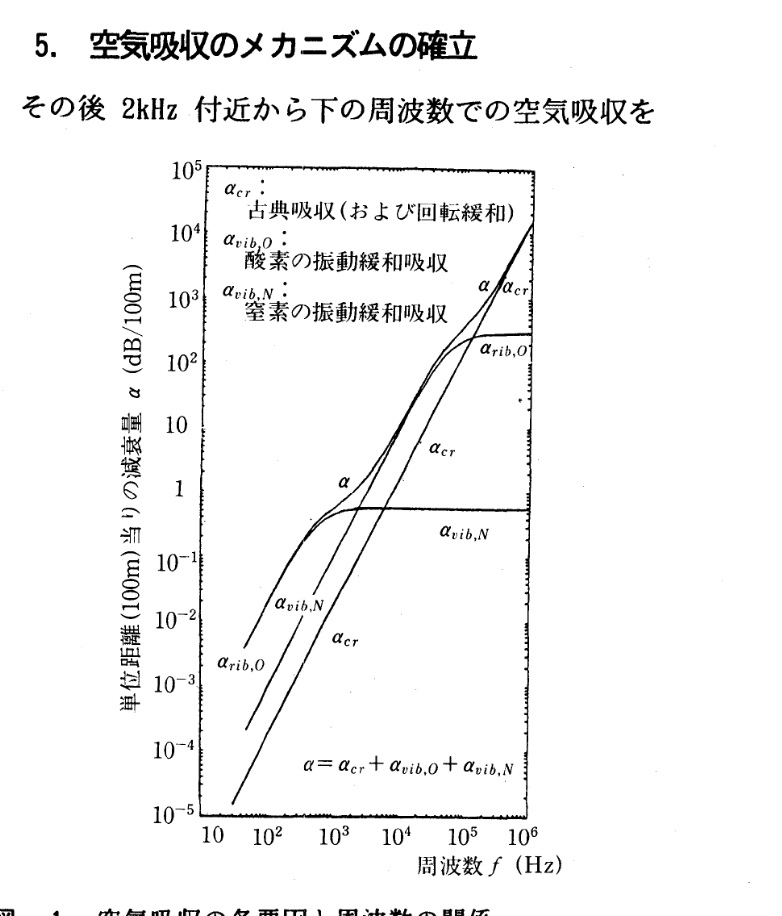

電波も、減衰する。???????これ重要。

http://www.wave.ie.niigata-u.ac.jp/yamaguchi/education/waveinformation/%E4%BC%9D%E6%90%AC%E5%8F%8D%E5%B0%84%E9%80%8F%E9%81%8E.pdf

http://www.op.titech.ac.jp/lab/Take-Ishi/html/ki/hg/chem03/1023/1023.html

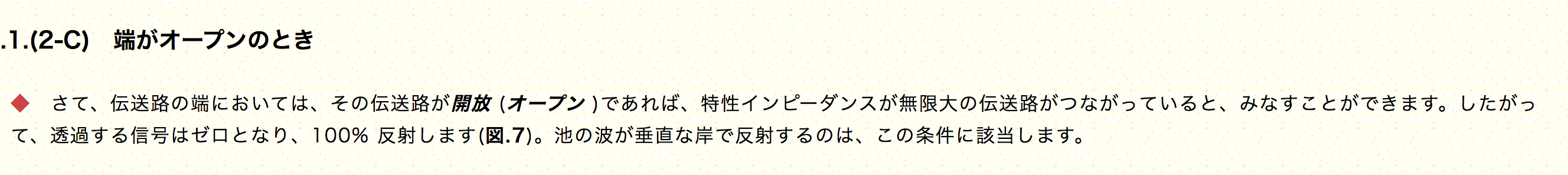

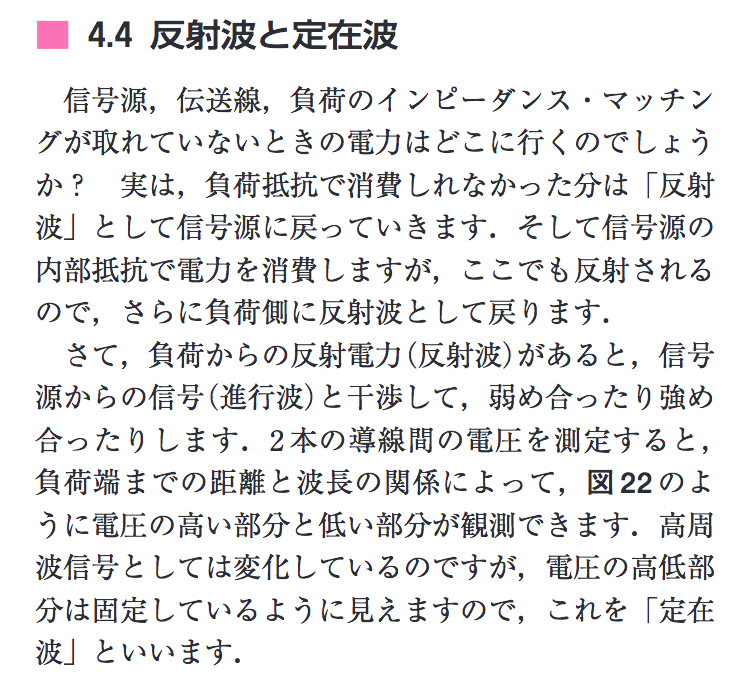

音の波長は日常的な大きさ程度であるのに対して、光の波長はそれよりも10の6乗程度以上は小さなものであることが分かる。ここで、明らかになったことは、障碍物と同程度の波長の波は大きな回折を引き起こすけれども、波長が障害物より極めて短くなれば回折はほとんど生ぜず、あたかも粒子であるかのように直進する。それ故に直進性は粒子の専売特許ではないのである。

振動数が高いと「それ以上」減衰しない??

https://www.jstage.jst.go.jp/article/souonseigyo1977/14/1/14_1_23/_pdf

電波も波長が長いとと減衰しにくい。

光、電磁波

http://wakasa-lab.chem.saitama-u.ac.jp/note/14.pdf

反射とインピーダンス

http://tsujino-www.ee.kanagawa-u.ac.jp/~TSUJINO/print/soundref.pdf

http://www.arch.oita-u.ac.jp/o2l/hp/otsurulab/kaanet/kaanet-1998-02/chap42.html

https://www.sci.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/themes/rigaku/qa-pdf/qa11.pdf

http://www.chiyoda-electric.co.jp/%E9%9F%B3%E3%81%AE%E7%89%B9%E6%80%A7%E3%81%A8%E6%B3%A2%E9%95%B7/

http://www.kobayasi-riken.or.jp/news/No88/88_2.htm

3 章 光と超音波 – 電子情報通信学会知識ベース

http://www.ieice-hbkb.org/files/01/01gun_10hen_03.pdf

音響光学

http://www.temlaser.com/pdf/aa-optoelectronic/theory.pdf

室温付近の通常の分子 の平均速度はおよそ 100 m/s 程度であり、液体中では平均自由行程は 10 pm 程度なので、 液体中の拡散係数はおよそ 10-9 m2/s 程度になる。 一方気体中の平均自由行程は圧力に反比 例し、1 atm でおよそ 0.1 µm 程度なので拡散係数は 10-5 m2/s 程度になる。

https://www.google.com/search?channel=trow2&client=firefox-b-d&q=%E5%B9%B3%E5%9D%87%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E3%80%80%E6%B6%B2%E4%BD%93