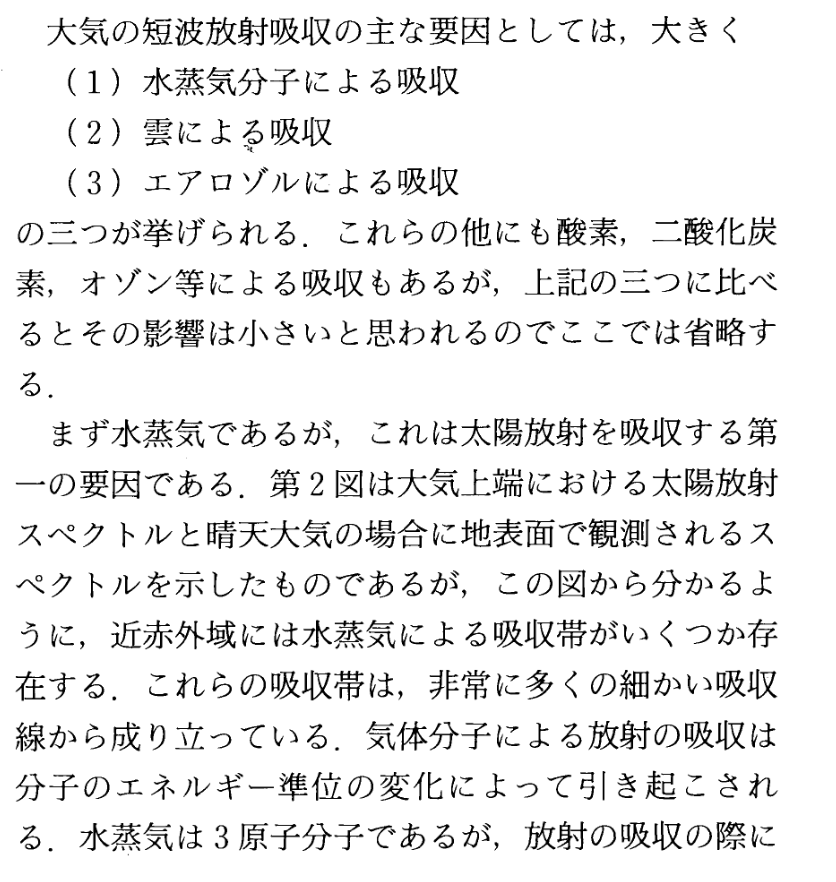

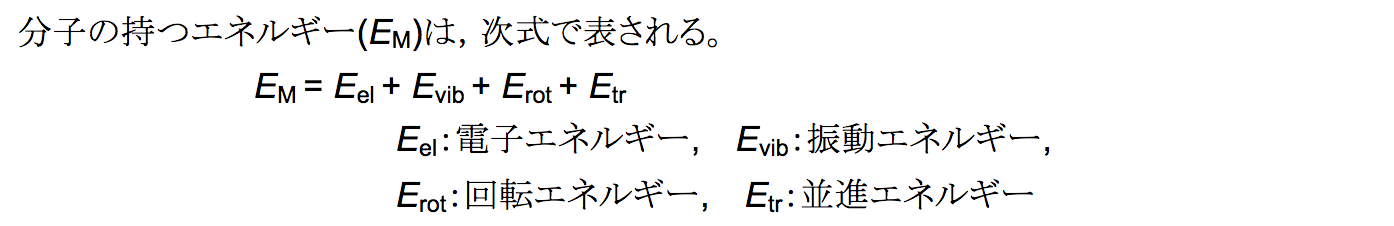

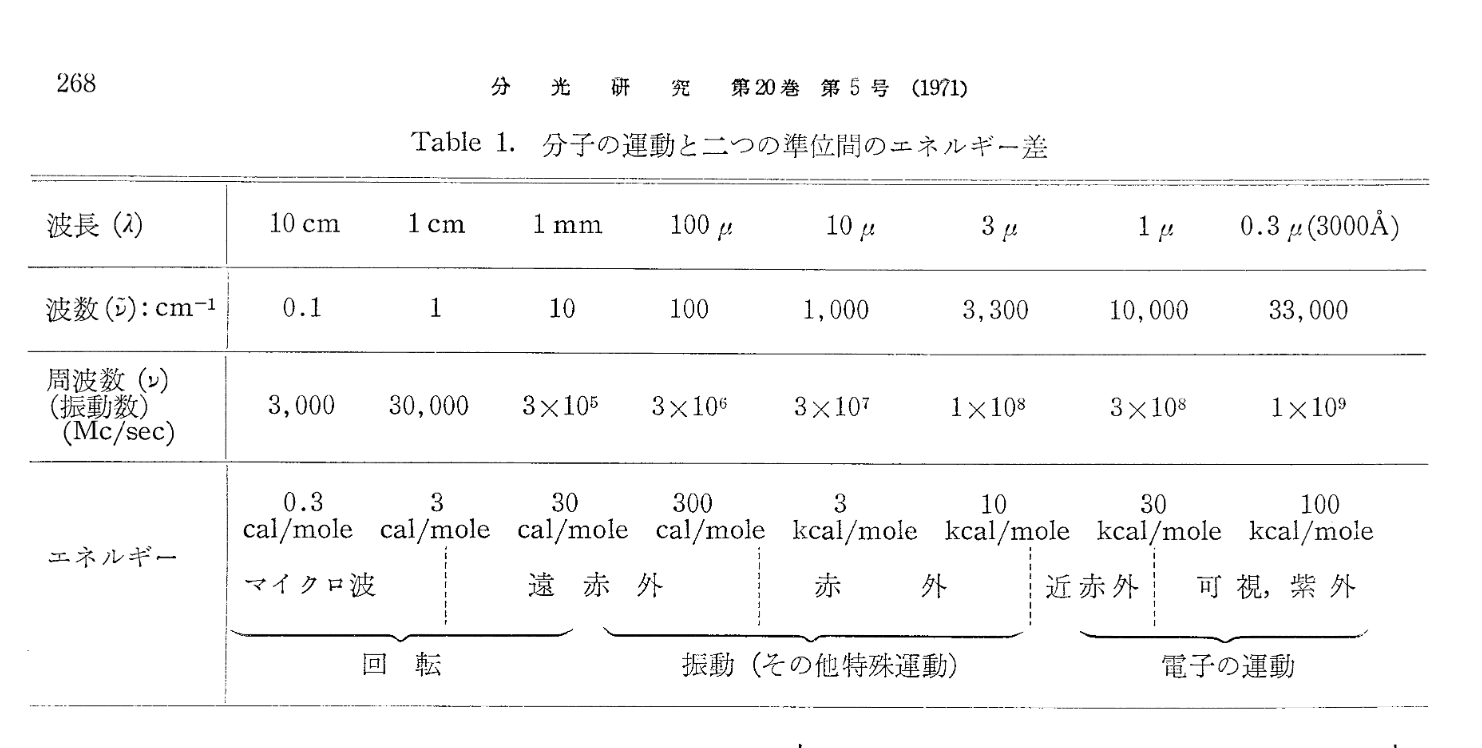

気体分子による放射の吸収は分子のエネルギー準位の変化によって引き起こされる.

https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1995/1995_11_0789.pdf

分子のエネルギー準位とは?電子のエネルギー準位ではないはず。

https://www1.doshisha.ac.jp/~bukka/lecture/quantum/pdftext/pc3-10.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bunkou1951/20/5/20_5_267/_pdf

分子のエネルギーはとびとびではない???

https://www-cc.gakushuin.ac.jp/~20100088/bunko/2012/bunko2012.pdf

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/chair/chem009/computer%20file/6_vibration.pdf

これも飛び飛びの値とるの???

http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/chair/chem009/computer%20file/6_vibration.pdf

分子振動のエネルギーは,並進運動や回転運動もそうであるが,連続的に変化することができず,とびとびの値(準位)しかとることができない(これを量子化されているという)。

吸収するスペクトルがとびとびだという実験結果があるから。

地球の熱収支

http://www.keirinkan.com/kori/kori_earth/kori_earth_1_kaitei/contents/ea-1/3-bu/3-2-1.htm

重力波とかロスビー波とか!これ読むべし。

http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/50naze/taiki/index.html

http://www-aos.eps.s.u-tokyo.ac.jp/~sato-lab/research/theme06/

風は対流。渦は風。

https://members.elsi.jp/~hiro.kurokawa/lecture_files/Meiji_EPP_20180611.pdf

実際には、こうした平均的な風の流れ(平均風と呼ぶ)に重 畳して、大気のさまざまな変動が起こっている。その大きな要因である大気波 動は、周期が数分から数十日、波長が数十kmから1万km規模(地球一回り)に 及ぶさまざまなものが大気中に満ち満ちている。大気波動とは、空気という流 体の波であるから、しばしば風速などの周期的な変化として捉えられる。そう した大気中の波はその成因や伝播状態によって大気重力波、大気潮汐波、プラ ネタリー波などに分類されている。

http://www.sgepss.org/sgepss/kyoiku/II-07/atmos_wave.html

浮力は、温度差(分子の運動)で物が押し合いへし合いされた結果、より強く押す(運動エネルギーが高い)方から弱く押す方に押されるやつ。

乾燥断熱減率

でも上の説明だと,地表から離れた上空の冷たさの説明にはなるけど,山という地面の突起の冷たさの説明には不向き(だってそこはまだ地面なんだから).

実際,日射をあびると,山の斜面の方が,同じ高さの大気よりも先に暖まります(陸>空気だから).同じ地面(空気への熱源)でも山が地上(下界)と違うのは、標高があるということ。両者では気圧が違うのです。もちろん山の方が標高の分だけ、気圧が低い(地上付近の減圧率は、10m上がると1hPa減る)。

では、気圧が低いとどうなるのか。空気を抑える力が低いので空気が膨張します。空気が膨張すると、その膨張のために使われた仕事エネルギーが(エネルギー保存の法則によって)内部の熱エネルギーによって消費され、空気の温度が下ります.

また日射をあびて暖まった空気は同じ気圧(≒高さ)だと軽くなるので,そこにとどまれないで上昇していっちゃいます.そして空気が上昇すると気圧が下るので上の理由で冷やされるのです.同じ(乾燥した)空気が上昇する場合(上昇気流の話)では,100mに1℃の割で下がります.これを「乾燥断熱減率」といいます.これは「熱力学の第一法則」によるもので,この原理は上昇気流が低温化して雲を発生させるメカニズムとして非常に重要です.

そして上空は,この低温化した空気がたまっているわけです.それで上空の方が気温が低いのです(ただし厳密にはこれがすべてではありません).

http://web.sugiyama-u.ac.jp/~yamane/kisho/yohosi/kishoga.html

—

サーマルの大きさと上昇気流の速さは?

上昇(じょうしょう)気流の上る速さは、ふつうは毎秒1メートル~数メートル程度で、徒歩や自転車くらいの速さだけれど、積乱雲(せきらんうん)ができるときのようなはげしいものでは毎秒10メートル以上になることもあるんだって。風速で10メートルだったらカサがさせないくらいの強風だから、かなりのいきおいだよね。http://www.bosai-weathercaster.jp/mame/mame2110.html

https://www.s-yamaga.jp/nanimono/taikitoumi/amenoseiin.htm

線香の煙 : 粒子径が 1 μm 程度 10^-6

http://www.nda.ac.jp/~nhajime/pdf/lecture_KAST-2_20090527.pdf

ドライアイスの白

https://www.chart.co.jp/subject/rika/scnet/34/sc34-1.pdf

流れの可視化

http://www.nda.ac.jp/~nhajime/pdf/lecture_KAST-2_20090527.pdf

偏西風

赤道と極の温度差

http://wwwoa.ees.hokudai.ac.jp/people/yamazaki/Lecture/tenki-5.pdf

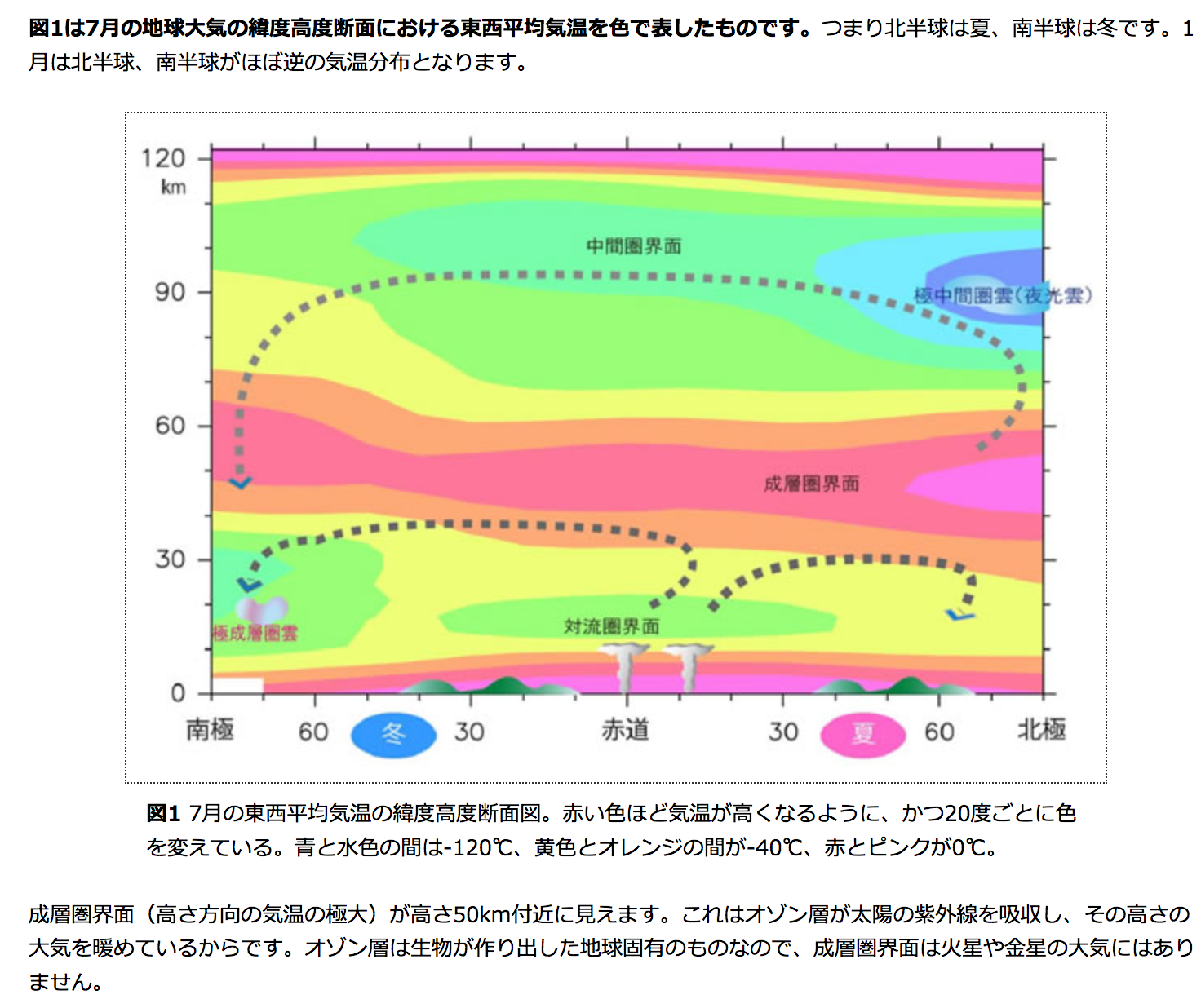

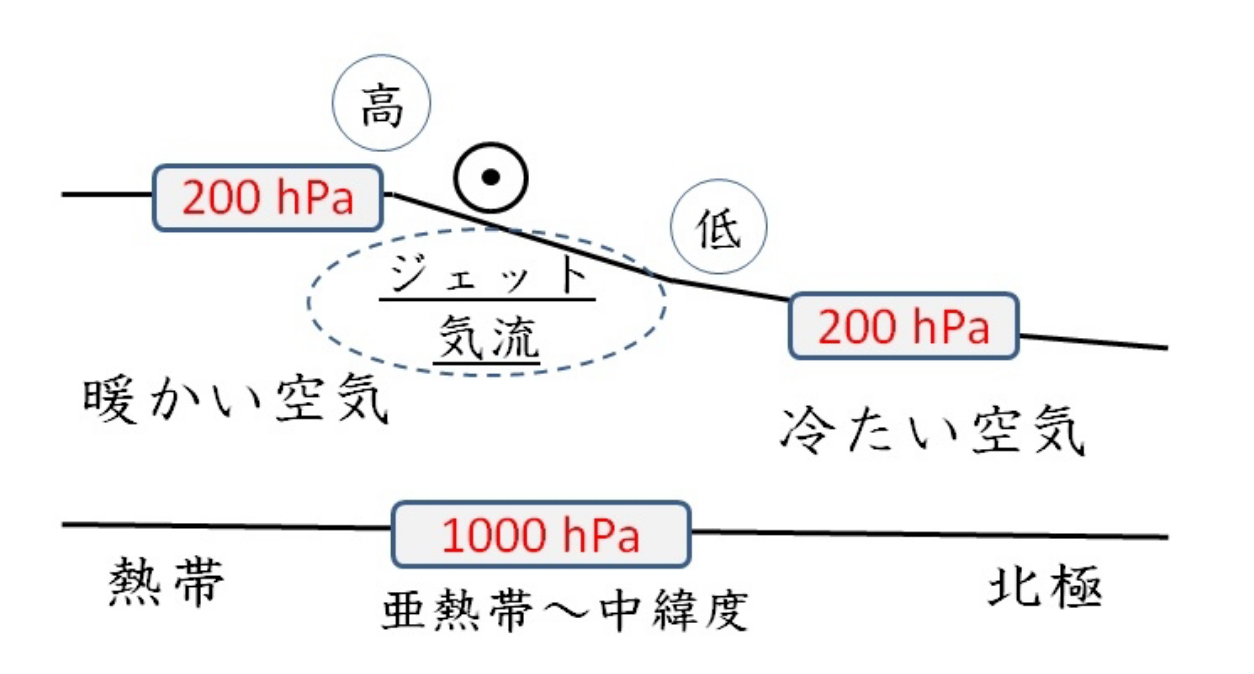

また南北両半球とも季節を問わず中緯度の圏界面付近(高度約12km,気圧200hPa付近)に顕著な偏西風が吹いている。これはいわゆるジェット気流を平均的に表したものである。一般に上層では,風は気温の低い方を左手にみて等温線に平行に吹いている(これを温度風という)が,偏西風が卓越することは極側の低温を反映したものである。

https://kotobank.jp/word/%E5%81%8F%E8%A5%BF%E9%A2%A8-131242

高気圧の身長(背の低い高気圧)

地表が高気圧になる例

地表が寒いとき空気が冷やされて密度が大きくなるため気圧が高くなる。

上から空気が注ぎ込まれて、否応なしに地表の空気が圧縮されて気圧が高くなる。

大気境界層より上は摩擦が働かない=渦巻かないけどコリオリはある(地衡風)

台風の高さは発達したもので約15kmです。

大気境界層(たいききょうかいそう、英: atmospheric boundary layer, ABL)とは気象、環境、物質循環において固体境界である地表面の影響を受ける層をいう。惑星大気の最下層にあたる。温帯域では地上からおおむね 1 km 以内。熱帯域では 2 km 以上の厚みを持つ。地表面の影響をほとんど受けない自由大気と区別される。

http://www.gaia.h.kyoto-u.ac.jp/~fractal/detail/12.html

飛行機は?

自転から離脱する大気???

地衡風は高度1kmから

https://jp.quora.com/kuuki-ha-chikyuu-to-issho-ni-jiten-shi-te-iru-node-shou-ka

ジェット気流とは「上空10,000m前後で吹く強い西風」のこと。

地球の自転のせいで、セルができる。

かし実際には地球は自転しているのでコリオリの力が生ずる。このために対流は3つのセルに別れてしまう。https://www.s-yamaga.jp/nanimono/taikitoumi/taikinodaijunkan.htm

時速1700km赤道付近。45度でその半分850km(236m/s)

ジェットストリームとも。大気中で幅の狭い場所で風速が強くなっている部分。冬季高緯度の成層圏に現れる極夜ジェットや下部対流圏にみられる下層ジェットなどもあるが,中緯度偏西風帯の中で準定常的に存在する流れをさすことが多い。これは対流圏上部圏界面付近(平均高度11〜14km)にあり,北半球では冬は北緯30°〜40°,夏は北緯45°〜50°で強く,風速は冬で毎秒約40m,夏で毎秒約15m,ときには毎秒100mを超す。