- 第一問

- お母さん、大丈夫ですよ

- 坂本龍馬が教科書から外される?ワケ

- スーパーサラリーマン山田流子育て

- 富山県の不思議!最低賃金と所得のランクが不釣り合いな件

- 悩むコスト

- おとのねさんが泣いたワケ

- フェイスブック2連発ーコドモを信じよう

- いじめのない海賊社会

- 景気が今、回復している(?)からリストラするんですって!

- お風呂に赤ちゃん、毎日入れる?

- 生む前から情報に悩むお母さん!考え方を、学びませんか?

- お母さんは言葉の先生

- 速すぎる時代で、役割を見失わないように。

- 【昭和ごっこから「いちぬけぴっ!」】安冨歩さんから学んだこと。誰と何をしてあそぶか。

- 『アダルト・チャイルドが自分と向き合う本』

- 「へずまりゅう」というありふれた人間性について

- 【Are you Abe?】「安倍晋三」というありふれた人間性について

- トラウマという普遍的な人間の病(これは悲観というより楽観です)

- 教育の定義を考える【適応能力・選択能力・決断能力】

- コドモとして未成熟なオトナ

- 【魔王と戦う知恵】情報リテラシーの宿題

- 「世の中」と向かい合う前に。

- 【仕事と家庭】西野亮廣さんと安冨歩さんの共通点と相違点

- 2つの文化【自己疎外・人間疎外】と境界を侵害するナルシシズム

- これからこの国で幸せになるには。

- 富山のメンタルヘルスと「怪獣」

- 【子育てを仕事にしてしまったお母さんへ】大人が子どものときにやりのこした宿題『「自分の働き方」に気づく心理学』加藤 諦三

- 【知の個別性・主観性】フルーツバスケットより

- とある魔術の禁書目録【ファンタジーのリアル】敵がみえない世界。敵を殴って倒せない世界。

- 改【いじめ、ダメ?】島氏の市議会議員辞職によせるおもひ

- 【2050年まで待つ】バブル経験時代の人が引退するまであと30年間、日本はこのまま。僕らはどうする?

- 【学びのプロセス】先生によるいじめとは何か『生きる技法』『経済学の船出』安冨歩

- 富山県で家を買ってローンという借金をして得たものは何か【大人の宿題】も完全個別×子別

- 【マシュマロ実験】で「忍耐が大事!」の「忍耐」って何?『成功する子・失敗する子-何が「その後の人生」を決めるのか』『ライフシフト-100年時代の人生戦略-』

- 困っているけど声を出せないお母さんなう

- オトノネなお母さんと衣食の話。

- キーワードを手に入れたら、どんどん出てくる新しい世界の人たち!

- お母さん、子どもを守るために、参政しよう。

- 児童虐待の原因は何か。一つの見方。

- 日本はデモ大国。富山は「ラスト」ボスだった?

- 好きなことを仕事にする?できることを仕事にする?趣味?の意味。『三太郎の日記』

- 【お母さんもお父さんも必読】『ライフシフト-100年時代の人生戦略-』

- 共産主義的日本と資本主義的中国

- 禁じられた即興『キース・ジョンストンのインプロ』

- 「老後」で30年生きる時代。『ライフシフト』を読んで。

- 「お勉強」の価値

- 8050問題の解釈と学歴、マスコミ、景気の関係

- 森のシンガーソングライター山田証さんと出会う。

- 好きなことをするお母さん!Hug*smile

- 学歴は所得に本当に影響するの?【学歴の影】

- 10年後の仕事図鑑1

第一問

「あなたが学ぶ」価値はなんですか。

あなたには、どんな価値があるんですか。

そんな難しい問いに答えなくても、自分の価値を生きている人がたくさんいる。

「ふつう」なんてない。

「いい」ものなんてない。

価値ある人生を送ろう。

いじめのない海賊社会

お母さん、大丈夫ですよ

世の中は不安を巻いて育てている。

私の言う地獄の一場面だ。

世の中を不安にした方が、いろいろと買ってくれるからだ。

習い事、勉強もそうだ。

本当に必要なのか、わからないけど他の人が使っているから・・・みんなやっているから・・・

とか、有名な人が使っているから・・・とかいうケースもある。

みんないっしょでないと不安になるのも地獄現象だ。

毎日、子供を風呂に入れないと、入れないと!いけないというのもお風呂関係の商品を売るために「〜せねば」と思われる宣伝をうっているだけだ。

だから大丈夫、子どもは大丈夫、世の中が見せてくる、縛ってくる不安なんか気にしなくていいよ。

子どもはしあわせになる力をもって生まれるんだから。

お母さんが不安になってたら、子どもはちゃんとそれを感じて、世界を不安で満たしてしまうかもしれませんよ。

それだけお母さんは、お子さんの、大事な先生です。

笑ってください。しあわせになってください。

もうそれだけでいいのではないですか。

子育ては心理学でラクになる

『子育ては心理学でラクになる』DaiGo

ーーーーーーーー

最近、おとのねさんが生徒のお母さんに教えてもらった記事。

子どもが自分の思い通りにならないといって、感情的になっているお父さん、お母さんに出会うことがある。

全く新しく在りなさい。自分の母親から学んだことは全て忘れなさい。

言葉を言葉のまま受け取るなら、この言葉には、力があるとおもう。

坂本龍馬が教科書から外される?ワケ

脱藩したからかな?。

吉田松陰も外されるらしいですね。

そういう世の中です。

スーパーサラリーマン山田流子育て

会社人ではなく、社会人を。

これがスーパーサラリーマン山田さんの考えだと僕はおもっている。

ーーーーーー

親からは離れていく。子どもの活動範囲は広くなる。地域を超える。

自分がしあわせになるんじゃなくて、一緒に誰かとしあわせになっていかないと。子どもは社会人になれない。

会社人になっても、社会人にはなれない。

大人も一緒に。友達も一緒に。。。

まずは親が子どもを連れ出す。連れ出す。

連れ出すのに適した年齢は、思春期前。

成人儀礼の前。大人になる前。

子どもが興味を持ちそうなイベントに親子ともに参加したり。

「まぁ行ってみるか・・」といってみて、社会人との会話をして、新しいスキルにも出会って、しあわせを感じられたら、

次の段階は、「お父さん、友達とここいくんだけど、連れて行って」くらいな。

子供が育つには、子供同士で話をしていかないと。親と話すのとは別のたくさんの学びがそこにはある。

イベントの帰りの子どもとの会話

山田さん「自分が楽しかったことには他の人も誘うんだよ。そしたら楽しみが広がるからね」

そしたらお子さんは、「はっ!」という顔したそうです。

友達を引き込む。

親の社交性が子供の社交性(人付き合い)の基本になる。経験を習う。

連れていってみる、「いくよね??」人と繋がる環境をつくる。

ーーーーーー

それができるのが、メタ認知力がだいぶ育っている中学生が適切なようにおもう。

塾に行く、習い事をする時間では得られない経験が、そこにはある。

部活をしてもいいだろう。

けど、

子供は子供専用の塾とかでなくて、習い事でなくて、社会人として親が知っている繋がりのなかで学べることがある。

親の社会性から、子どもは社会を学ぶ。

社会性は、伝わるものだ。

社会性は、学ぶものだ。

誰から?

学ぶことなく、いきなり社会に投げ出されて、どうしたらいいかわからないのは、お母さんも、子どもも、同じかもしれない。

ーーーーー

オトノネはしあわせ育てを応援しています。

山田さんの言

困っている知り合いの子どもを助ける感じのとき一言。

「うちのこと一緒に育つ子をきったらダメだよね」

これを一人でやったらしんどいだろう。

山田さんは、たくさんの人的な資源をもっている。

今山田さんのこうした気持ちを文字に起こす(山田さんが苦手なところを僕がしている)ことで、少しでも、笑い仲間が増えるといいな。

と、僕は思っていることをネット世界に放出する係だ笑

富山県の不思議!最低賃金と所得のランクが不釣り合いな件

最低賃金の決まり方

最低賃金のその額は、各都道府県によって様々です。では、その額はいったいどのようにして決められるのでしょうか?

最低賃金は、まず「中央最低賃金審議会」という公益代表、労働者代表、使用者代表で構成される会議によって審議され、そこで最低賃金が決定されます。

そこで決定された最低賃金が、今度は各都道府県にある「地方最低賃金審議委員会」に持ち込まれ、そこでその額の審議を行います。

地方最低賃金審議委員会での慎重な審議を経て、最終的には各都道府県の労務局長の判断によって、正式な最低賃金が制定されるという流れです。

最低賃金法とは|概要/計算方法などをわかりやすく解説【2019年改正版】

で

で

県民所得 [ 2016年第一位 東京都 ]

2016年富山県5位321万円石川県16位296万円

1人当たり県民所得 の都道府県別ランキング!

2017年富山県7位316万円石川県15位297万円

で・・・2018を探していたら、年収のランキングが出て来た。

富山県25位447万円石川県24位448万円

ん?

(これをみると、調査した年の3年後に結果がでるようです。いつのデータかよくわからなくなって来ました。各都道府県別の1人当たり県民所得のランキングです。平成25年度(平成28年6月公表)における各都道府県の1人当たり県民所得のランキングは以下のようになります。)

よくわからなくなって来た。

県民所得

最低賃金

年があっていないけどまぁ。

ーーーーーー

悩むコスト

悩んで、選び抜いて、選び抜くだけの時間と労力の対価があるのか。

僕にはわからない。

『自由からの逃走』という書物を書いた哲学者がいる。

「人間は自由の刑に処せられている」とのたまうこの思想家は、ずばり現代人が選択肢の多さに滅入って自由の名の下に抑圧されている様子を書いたのだった。

罰ゲームのように自由に振り回されずに、人生をよる自由に生きるには?

無限の選択肢の中から「わたし」にあったものを選んでいく。

次第に自分がわかってくれば、選択のために悩む必要はなくなる。

次の一歩を踏み出すだけで、風景は少しずつ変わっていくのだ。

今ここにとどまるより、「どれか」を選んで進み出すことの方が、人間的で、自由で、わくわくすることだと僕は思う。

離婚、中退、退社。

将来の不安(無限に広がる不安なまでの自由)が人を臆病にすることがある。

それもまた人のパーソナリティー。

それぞれの生き方にあった、生きる戦略をひとりひとりが身につけて、強く生きよう。

そしてあるとき、人生のとあるライフステージで、大きな選択をしなくなったとき、人の脳みそはしあわせを感じるのかもしれない。ひとりひとりのしあわせは違う。

一体誰が、曲がりくねった道で起きるひとつひとつの出会いを予測できるだろう?

一体誰が、出会った人たちから出てくる一生心にとどまる言葉を予測できるだろう?

一体誰が、ある日、ある夜にふと空を眺めてみつけた月に感動することを予測できるだろう?

悩みっぱなしでもいい。

悩み疲れたら、オトノネにあそびにおいで。

子どもをなんとかしたい一心で、常に悩み、選択しているお母さんは疲れていて、多分子どもの本当の姿が見えていないかもしれない。休むという選択も、とても自然で、大切なことだとおもう。毎日「いいこと」を意識的に繰り返すことで、それが自然になって、「しあわせ」がやってくるかもしれない。

心から、子どものためをおもって、子どものためにならないことをしていることがある。

子どもはそれでもたくましく成長するが。

こらえきれなくてまた富山県の長男(報道はされていないが長男でしょう)が一人、思春期を乗り越えられなかった。

たくましく、健康に育ってほしいとおもう。

思い出し、再現していく能力。

「あのとき、しあわせを感じたのは、なぜなんだろう。どうしたらそういう状況を作り出せるだろう」

面談の際、「この人の助けがあれば、この子は変われるかもしれない」という希望をもててもらえたら、うれしくおもいます。

おとのねさんが泣いたワケ

おとのねさんは泣いていました。

この記事では、その理由を、お伝えします。

世界を勘違いしていた自分が情けなかったのか。

解釈はいろいろだけど。

無力感からか。

泣いていました。

混乱して、泣いてしまいました。

なんて小さな、小さな塾なんでしょう。

なんて弱い、弱いおとのねさんでしょう。

情けなくて、泣いたのかもしれません。

ーーーーーーー

ーーーーー

とある社会福祉法人が新しい事業をするというので、法人の偉い人と話す機会があった。

子ども関連の事業を立ち上げるけど、ノウハウがなく、人を探しているという。

で、結局何のためにその事業をするのかということを聞くと。

新しい事業をしないと、生き残れないから。

ということ。

僕は、現在の、大部分の放課後ディサービス、保育所、児童発達支援の「ずさんさ」を見てきたから、同じようにやったら不幸が増えるだけだと言った。

考え方が違うと一蹴された。

考えたこともないのだろう。

現在の、福祉に携わる人たちが薄給で長時間労働していて、時間もお金もなくて子育てもうまくできていないという話をしたら。

私はお金に困ったことがないからわからないと一蹴された。

新しい事業は、法人を潰さないためだ。

雇用者を守るためだ。

地域住民の人へのアピールだ。という。

福祉サービスは溢れている。

お客の取り合い。

それって福祉なの?

高齢者福祉業界は民間で高いお金を払って高いサービスを売る事業所が増えてきている。富山ではまだそうした民間参入はないが、新しい施設は、高額な利用料をとって運営するという。では、お金がない高齢者は?

そうした格差の問題は役所の仕事であって、私たちの仕事ではないと。

僕とは見ている世界が違う。

この人は、社会福祉法人の理事長から直々に命を受けて、この新規事業に着手している。

退職した後、いわゆるあまくだりだ。

役所とのコネもある。退職金もがっぷりもらっている(オトノネに寄付してくれといったら今はこの仕事が楽しいからそれどころではないと言われる)

話を聞いていると、心が伝わらない。

「能力の高さ」をプレゼンしていたように僕は思う。

自分たちが生き残ることを考える。

極めて当然のことかもしれない。

戦乱の世の中、食うか、喰われるかだから。

心なんて、いらないののだろう。

ーーーーーー

ナチスの党員の一人に、アドルフ・アイヒマンという人がいる。

いかにユダヤ人を強制収容所に送るかを計画し、合理的に、効率的に実行した人が、戦後の裁判で言った言葉。

「命令に従っただけだ」

心なんて、いらないのだろう。

心をもっていたら、殺されていただろう。

ーーーーーー

同じ福祉という言葉を使う、全く別の心をもった人間が目の前にいて使っている言葉の響きを聞いて、僕は泣いた。

かつて福祉というものは、篤志家(とくしか)が財産を叩いて、だれからの援助もなく心を尽くしていくものだった。

それが日本では「西欧と比べられても遜色ないように」と補助金を使って誰でも行えるものになった。

海外に対して成果をアピールする福祉の定期テスト対策。

事業所は「へいへい、お金をもらえるなら、あなたのお役にたちますよ」といいさえすれば、福祉を始められる。

欧米諸国にたいしてのアピールができれば、国は目標を達成できる。

福祉の本質は「日本の福祉の成績を上げること」であり、評価するのは「欧米諸国」といったところか。

======

「必要最低限の生活」という言葉がある。

日本国憲法 第二十五条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

努めるというのは、努力義務であって、やらなくても罰則はない。

福祉は、必要最低限の生活のためにあって、だから生活保護レベルの給与しか払わなくてもOKらしい。

生活は必要最低限にして、心は最大限、豊かにしようか。

ーーーーー

事業を維持するために。

資金がいる。

時代は変わる。

新しいサービスが必要になる。

「よりよく」するために。

もし雇用者に十分なお金を払っていたら?新しい事業ができない。

雇用者が働いている組織のために、組織が潰れないために、儲けなくてはいけない(理事長が外車にのっていても)。

そもそも雇用者は「薄給を承知で」働いている。

だから、何も問題はない。

考え方が違うだけ。

働くことの対価に不満があれば、仕事を変えればいいだけ。

ーーーーー

社会福祉法人には歴史がある。

理事長が自分のお金で作った法人は、利益を一人が独占できる(外車パターン)。

昔ながらの、みんなが寄付を出し合ってつった法人は、理事が毎年変わっていく。

結局、一人一人人間が違うように、組織もひとつひとつ違うということ。

僕はその組織に文句をいうことはできない。

ただ僕は福祉という言葉を二度と使いたくないとおもった。

========

るろうに剣心という漫画がある。

「ある出来事」がきっかけで、悲しみの末に、「殺さず」を誓い、逆刃刀で戦う剣士の話。

キングダムという漫画がある。

「ある出来事」がきっかけで、悲しみの末に、「殺しまくる」を誓い、誓いの矛で戦う剣士の話。

どちらの漫画の主人公にも、仲間がいる。

ワンピースという漫画がある。

いわゆる「悪い」海賊もいるし、「いい」海賊もいる。

どちらの海賊団にも、仲間がいる。

いろんな「つながり方」がある。

どちらかが潰れ、どちらかが生き残る。

争い。

よりよく生きるために。

必要最低限の生活を、雇用者に強いよう。

それが、現在、日本で組織が生きるルールだということ。

経済格差で悩んでいる人は、その職を選んだのだから、仕方がない。

積極的に自己責任を負っているのだから。

しょうがない。

僕が他人の生活にあれこれ口を出すことではない。

多くの事業所の福祉は国の「定期テスト対策」に協力しているのであって、本来の福祉well-beingを目指してはいない。

教育も、福祉もこの点、似ているようにおもう。

ルールは簡単だ。

これが現実だ。

現実が、これだ。

では、ゲームを始めよう。

ーーーーー

僕が泣いたのは、どうしようもなくコミュニケーションができなかった心の断絶を感じたからだった。

今でも覚えている。大学生の時、重度知的障害者施設で実習をしたとき、僕は泣いた。

その時と似ている。

ゲームを始める前から、泣いている。

ーーーーー

僕には僕の心があって、心の使い方がある。

が、こんな不安定な心では、前頭前皮質は発達できやしない。

手に余る。

なんと弱々しい。

僕は自分の心に幻滅したのだった。

なんという傲慢な、なんという世間知らずな、なんという、愚かな。

困っている人がいると思っていた。

けど困っている人はいなかった。

喜劇として笑うしかない。

一人ごっこ遊びをしている、ドンキホーテ。

サンチョがいたからこそ彼の旅は側から見て笑える文学になったのだろうが。

泣いている場合ではない。

自分の無力さに癇癪を立てている場合ではない。

それじゃぁ子どものままではないか。

とりこぼした「発達の課題」に今更とりくんでいるおとのねさんでした。

====

経営者が一人で出資してつくった社会福祉法人は、経営者の私物だ。

みんなが出資してつくった社会福祉法人は、みんなで理事をまわしていく。

これから民間が参入して、お金をもった老人は、高額だけど、そっちを選ぶ。

だから高額のサービスを提供する。

子どもは?

子どもにも高額なサービスを提供するか。

高岡市の大人が子どものために高額な福祉サービスを選ぶか。

選ぶしかなくなるのだ。

その近くにある保育所が市立で、役所は費用がかかるその保育所を潰したいから。

(地方公務員として雇うよりも、賃金を安くできるから)

市立が潰れたら、その地域には、新しくできる高額の保育所しかなくなる。

選べない。

なんと戦略的な。

その人物は役場ともコネクションがあるから、そこまでできる。

役所も私物化される。

けどそれが現実。

放課後児童クラブも高岡市は民間に補助金を出さない方針だが。

それも、コネで解決するという。

そうして「地域に選ばれる社会福祉法人」を目指すという。

事業が縮小したら、それだけ雇用者が(もちろん無償で)残業する時間が減る。

それでいいではないか。

経営者がもらう利益が減るだけで。

けど老朽化で建物を建て替えないといけなかったり、なんだかんだお金は必要だ。

もう頭がパニックになる。

善悪なんてこの世にはない。

ただみんな勝手に自分がしあわせになるために生きている。

伸るか反るか。

自分次第。

世の中のルールは変わらない。

僕はまだこのルールを使いこなしていない。

僕は僕ひとりのしあわせだけ考えたらいいんだろうか。

それってしあわせなんだろうか?

僕は目の前の人が苦しんでいるのが気になる。

目の前の子どもが大人の金切り声の中で暮らしているのが気になる。

塾業界もそうだ。

一斉授業。効率的な経営。

利益は経営者に。

事業拡大。

収益を上げる。

競争。

目の前の生徒は見えていない。

見えているのは、遠くにいる、まだ塾にきていない親。

目の前にいる生徒は見ていない。

そういう塾が、お金を儲ける。

学校もビジネスだ。

生徒を追い込み、囲い込み、契約し、利益(実績)を得る。

学校の場合は収益が上がるわけではない。

ただ学校の見栄がハレルだけだ。

それでどれだけの生徒が苦しんでいるかなど、見向きもしない。

「ここを選んできたんでしょ?だったら、やりなよ」

たしかにそうだ。

たしかに。

目の前の生徒は見えていない。

見えているのは、学校の名誉であって、生徒の人生ではない。

目の前にいる生徒は見ていない。

同じ世界にいるはずなのに、これだけ考えていることが違う人間がいる。

そんな当たり前のことを、僕は今、学んだのかもしれない。

こんなわけだから、好きなことをして、ヘラヘラと生きていければいいんじゃないかとおもう。

ポジティブに生きる、人工的に幸せをつくりだす能力が、生きる力かもしれない。

====

サイコな人が経営している社会福祉法人は弱肉強食の原理で成り立っている。

組織の内部に対しても。

僕は強く、やさしくなりたいとおもった。

雇用者の限界を超えた仕事をふりわけて新しい事業に手を伸ばそうとしているサイコが強者になる世界。

僕はそんな世界で、強くなりたいとおもった。

ありのままでいて、自分が強くなる姿勢。

合気道でもそう。自分の姿勢がかわれば、強くなる。

僕も強くなろう。

ーーーー

僕が出会ったこの人のパーソナリティ特性は明らかに「この仕事」に向いていた。

仕事が楽しくてやめられない、という。

誰のための仕事をしているとか、そいういう倫理には興味がない。

ただ拡大することがおもしろいのだ。

こういう人はいる。

羨むことも、嘆くこともなく、ただ自分を強くしていくしか、ないのかもしれない。

風車に向かって行く姿がドンキホーテにならないためには。

僕は弱いから、まだ強い人と戦えないというだけだ。

僕は強くなれるだろうか?

大切なものを守るために?

僕が強くなるためには。

僕のパーソナリティ特性を極限まで突き詰めるしかない。

それは、不足した僕の一部を、誰かに助けてもらうことを意味するのだけれども。

「お金に困ったことがない」管理職が、薄給で長時間違法労働をしながら目の前の利用者に日々関わり合っている献身的な労働者によって支えられているように。

お金はあるが、福祉には興味がない経営者が社会福祉法人をつくり、巨大化していくように。

本性を出すことが、強く生きることになるんだろうとおもう。

僕はこの時代で、僕らしく生きるために、いろいろと、捨てることがたくさんあるようにおもう。

僕は僕の持っているものを出す。

それで、何か、もっとハッピーなことは起きないか??????

「私にはひとつ目的があります。それはもう一度金持ちになることです。私にはそれができる。金持ちの生活がどんなに素晴らしいかわかっていますからね。人生なんて、金がなければ生きる値打ちはありません……引退なんかしたくないですね。死ぬまで働きたいと思っています。いまはロシア語を勉強しているところです。ロシアの女性は世界一美しいし、生き生きしていますからね……いつかウクライナ出身の女性と結婚して、彼女に良い生活を見せてやりたいと思っています」一度は頑張って百万長者にのし上がり、それからすべてを失い、またもや何もかもはじめからやり直そうとしているこの人物。彼の楽天主義、断固たる決断力、そして捨て身の蛮勇ぶりには、感服せざるを得ない。何よりも、彼がそうしようというのは、必要に迫られているからではないのだ。ビルにとっては、チャレンジを引き受け、報酬を手に入れることが猛烈に楽しいのである。(『パーソナリティーを科学する』p.98)

マリアが他の人のためのさまざまな活動に道徳的満足を感じているのにくらべて、この人物が異常なほどの関心を寄せるのは、自分の個人的な成功である。「私には未来の自分んお姿を見ることがdけいる。そのとき、私は偉大な仕事を達成し、革命的な新しいアイデアを発見し、全世界の人々から畏敬の念を持って見られている。」そのような将来の展望が他の人々から利己的とみられることについて、彼ははっきりとこう述べる。「そんな批判は、頭の悪い人間どもが私の評価を落とそうとしているだけのことだ。自分より劣る人間たちのことになると、なぜいつもこの利他主義という考え方に屈服しなくてはならないのか。私が重視するのは、他のだれの利益でもない、つねに、疑いなく私の利益である……サバイバルとはそういうものではないのか」(略)「私は人を助けるのは好きではない」ー別の場面で彼は言うー「人道的な愛に駆り立てられて人類の病を救おうなどと、考えたこともない。」明らかにこの報告とマリアの道徳的満足についての報告は、調和性のスペクトルの対局にある。そして私たちの大半は両者の間のどこかに収まるのだ。(『パーソナリティーを科学する』ダニエル・ネトル p.178)

フェイスブック2連発ーコドモを信じよう

勉強をすればするほど、しくみを言葉としてきちんと聞くほど、立ち止まってみるほど、この日本という現象が絶望的に思えてしまう。

そんな中で、暴力にあふれた世界で、僕は、、、、

(魔王の話ではなく、ちょっと創造的な言葉がでてきたのでブログに書いてもいいかな・・・)

いったい、どうやって生きたらいいんだろう?

他の人の声を聞きながら、少しずつ、体に染み込ませている感じだ。

そのプロセスを、こうしてブログに書き綴っている。

ーーーーーーーーーー

「子どものいうことをききましょう。子どもがおかしいとおもうことは、大抵おかしいこと」

「親も先生も言ってることがしょっちゅう狂っている」

「親をなんとかしないといけない。親が優れた感情的な能力をもった子を育てなければ、終わる」

「男は完全にクズ化している」

宮台真司

安冨歩

この二人は、僕が最初は『本』で出会った人たち。

それからyoutubeで、この動画を、今日初めてみた笑

生の声、というのは、やはり違う。。。

僕も2人に大いに共感する。

もちろん、「狂っていない」親もいる。

素敵なお母さんも、たまにいる笑

オトノネにきて、変わったお母さんもいる。(選んでくる時点で、その兆しがある)

オトノネ卒業後に、お母さんと話をしていて、「え!そんな関わり方をしているんですか?すごくいいですね」というと、「全部先生が教えてくれたことだよー」と言われて僕が覚えていないから笑える。

けどやっぱり、大人が、狂っている。(狂っていない親に出会うのが難しいという意味で)

くるわざるを得ないほど、怒りと不安と悲しみに溢れた社会で、子どもも育っている。

「勉強ができないと、将来困るわよ」とか「大学ぐらいは出ないと」という言葉は、脅しであり暴力であると、わかっているのだろうか。学校の先生と一緒になってお父さんお母さんも子どもに暴力をふるっている現状がある。

生きているだけで、十分頑張っている、というレベルだと、僕はおもう。

ーーーーーーー

今は、自分の声で生きる、ということしか、

今僕にできる小さいことをすることしか、ただ自分の声で生きるということしか、

自分の心で生きるということしか、

思いつかない。

ーーーーーーーー

宮台真司さんは、「男がダメすぎる」という話をする。

安冨歩さんは、「大人がダメすぎる」という話をする。

(言葉は僕がかなり婉曲しているので実際に動画をみて、聞いてほしいです)

子どもに、悪いところは一つもない。

富山の長男と結婚することをお勧めしない理由は、あまりにも、長男の人と結婚した女性の話を、実際に僕が聞いてきたからだ。

長男に生まれた「劣等感」、おじいちゃんやおとうさんから教わった「暴力」の方法。

富山県だけではないかもしれない。長男信仰によって、少なくとも暴力漬けの子供時代を過ごした子がいる。

成長できなかった心は、満たされることがない。

子どもに、悪いところは一つもない。

ただその子どもが「子どもとして未成熟」であるために、大人としても、未成熟のままなのだ。

子どもはいつから、大人になるのか??

もう、大人と子どもというくくりも意味がないだろう。

人間としてどれだけ未熟か、どれだけ成熟しているか。

ーーーーーー

未熟な人間を引き込み、コントロールしようとするカルトな宗教組織と同じことが、この社会で公然と行われている。

未熟な「コドモ」をコントロールして、利用する「オトナ」が、どこかにいるんだろうか?

その「オトナ」を探し出したらいいのか?

たぶんね、ほとんど全員だよ

笑

ーーーーーー

子どもという未熟な人間を、コントロールしようとする大人は、すべて、社会的な犯罪を犯している、ということを、未熟な大人がみても、何も感じないだろう。

暴力が当たり前の世界が、目の前に広がっているのだから。

いや、そうおもえば、人間の営みはすべて宗教的だろう。

人の心があるだけだ。

心が、大事。

===========

今は、自分の声で生きる、ということしか、

今僕にできる小さいことをすることしか、ただ自分の声で生きるということしか、

自分の心で生きるということしか、

思いつかない。

君は君の声で

僕は僕の声で

歌おう。

いじめのない海賊社会

景気が今、回復している(?)からリストラするんですって!

さて、現実を、みてみましょう。

僕たちの心は、どう反応するでしょうか。

学歴って何?

せめて大学は・・・

って何?

せめて高校は・・・・って何?

ふつうの生活って、、、何?

これは夢?幻?

心が大事

70歳まで定年延長は

絵に描いた餅で多くの大企業は45歳以上をリストラ予定MUFG 1万

みずほ 1万9千

三井住友 5千

損保J 4千

7&i 4千

そごう・西武 1300

日産 800

東芝 7千

NEC 3千

富士通 2850

シャープ 7千

ソニー 2千

ルネサス 千

パイオニア 3千

曙ブレーキ 3千年金支給年齢だけが延長になる? pic.twitter.com/8kTybffyMN

— 前田弘幸 (@fxi9ttSrGrL5Hnx) January 12, 2020

好業績でも正社員リストラ 同一労働同一賃金の衝撃 https://t.co/FIYUVgDYwG

— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) January 14, 2020

ついに始まった45歳以上の大量リストラ。中産階級の消滅で日本経済は壊滅へ=今市太郎 https://t.co/2KyQqzYQU8

— 阿部雅彦 (@tanukiinuyoropi) January 15, 2020

【「黒字リストラ」30代も対象?】https://t.co/rRrBOzGgnc

好業績でも人員削減する「黒字リストラ」が増えている。45歳、50歳以上といった年齢で早期退職者を募るのが一般的だが、今後は「個人」がターゲットになることが予想される。では、どんな人が対象となるのか。

— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) January 13, 2020

お風呂に赤ちゃん、毎日入れる?

「病院からは毎日入れてくださいって言われるけど、母からは3日に一回でいいって言われるんです。どうしたらいいですか???」

という話。

早速インターネットで調べてみると、、、、毎日、最低一回はお風呂に入れるとかいてある!掲示板をみると、毎日入れない親は人間じゃないみたいなことまで書いてある・・・・

人それぞれに言い分があり、主張があり、それ以前に「想い」がある。

お風呂に入れたいなら入れたらいいし、入れなくても大丈夫かな〜と思ったら入れなくてもいい???

いや絶対!毎日!という人もいる。

例えば病院なら、衛生指導、ちょっとした湿疹とかで病院に来て欲しくないから「毎日」というかもしれない。お風呂でスキンシップを毎日とってもらって、児童虐待を防ぐ意味もあるかもしれない。保健所から「安全」のために毎日体を洗うようにという指導なのかもしれない。

例えば学校なら「給食の前には手を洗いましょう」「外から戻って来たらうがいをしましょう」だろう。

大切なことは何だろうか・・・

お風呂に入らなくても、人は死なないということです!笑わらってください!

お風呂に入れることを推奨するのは、「病気が流行ると嫌」な病院、保健所だけではありませんね。

お風呂の商品を売りたい企業も、毎日お風呂に入れることを推奨します。

あたかも、お風呂に毎日入れるのが、当然であるかのように・・・

(ベビーローションが売られているらしいですね。お風呂と関係するものもどんどん売りたいですね!企業は!)

「衛生観念」「無菌がいい」「ピカピカ」という考え方のせいで、免疫力がなく薬漬け、病院通いになる大人になる可能性もあります。

最近の若い人はすぐ病気になる・・・というのは、バリ島の留学生の面倒をみてくれる人のつぶやきです。

「毎日お風呂に入れなきゃ・・・」とおもって、ストレスになっていませんか?

「綺麗な体に保たなきゃ・・・」とおもって子どもを「無菌」にしていませんか?

子どもを裸にしてじっくり見る。子どもと裸で触れ合うのを楽しむ、自分も入るのだから、子どもも一緒に、というくらいの気持ちで、お風呂にはいって、笑顔で。

「毎日入れなきゃ」と思っていたら、せっかくのしあわせを、しあわせに育てられなくならないですか?「絶対入れる」とは考えずに、お子さんとの関わり合いの一つとして、お母さん自身の体を気遣うように、お子さんをお風呂に入れてあげてはいかがでしょうか。

生む前から情報に悩むお母さん!考え方を、学びませんか?

病院に行くと・・・

「あの先生はこうしろっていうし、別の先生はああしろって違うこというんです!」

どうしたらいいかわからない、という話。

これがネットやテレビだとまたさらに話がややこしくなる。

「みんながそういっているから」やることが「正しい」のかもわからない。みんなやっているからいいんだろう!

・・・いいんですか?

「正しい」か「正しくないか」で判断するのはよくない、と考えてほしい。

例えば生まれる前。。「スクワットをしてください。腹筋を鍛えてください」と言われるとします。出産に向けて、お腹の周りの筋肉(昔の人は体を動かして働いていたので別に鍛える必要はなかった)を鍛えるようにと。食事はこれを食べて、あれを食べて・・・・なるほど。なるほど。。。なるほど。。。

実はこれ、学校の生徒の状況とよく似ている。「あれも、これも、やりなさい」と言われてそれが課題になり強制される。お母さんの場合は、強制でないからまだいいでしょう。しかし、たくさんの「行為」をしなくちゃいけなくて・・・

目が、回ってしまいませんか?(実はそれが学校に入った多くの子どもが毎日感じていることです)

「出産後、21日はじっとしていなさいといわれたんですが・・・本当なんですか?」

こういう質問ができる状況が、病院にはないのだろうか(学校と同じだ)。お医者さんも時間がない(2時間待たせて、2分しかみない、という話を聞いたことがないですか?)。だからオトノネに聞いて欲しいのだが・・・

行動を教えられて、その心を、大切なことを教えてくれない。気が付けない。これが「学べない」学校式暗記型勉強法だ。

学校では「この解き方を覚えなさい」といわれる。え?

病院では「こうして、ああして、こうしなさい。」といわれる。え?

なんで???

そんな問いをぶつけにオトノネに来てください。オトノネで学んでください。

21日の間に、お母さんの体の中で何が起こっているのか。21日の間に、子どもはお母さんと何を学ぶのか。21日の意味を味わって、21日を大切に過ごしてほしいとおもいます。

お母さんは言葉の先生

言葉を学ぶとは、言葉を使うことだ。

「決められた行為」をする場所を行為空間とよび、

言葉が自然とでてくる場所を感情空間と呼んでみよう。

子どもたちが話す権利を使えるように、大人は環境を整えなくちゃいけない。次はあれやって、これやって、、、ご飯を食べてると勉強の話しかしない(聞くという行為空間)、一方的に喋られて、話す隙間がない。すると言葉が育たない。「宿題やったの!??」

子どもは学校に行くとお母さんから離れていろんなことを経験する。その経験をたくさん話したいはずだ。話しても、受け止めてもらえない!という経験を重ねると、感情を出すことができなくなりけっこう子どもはキツイ。ツライ。

「しなきゃいけないこと」をたくさん要求される世の中で、家庭は感情空間であってほしい。と、おもう。

ーーーー

待つこと。

子どもが何かで困っているときに、「お母さん!」と言われたら、「何?」と答えよう。状況で判断すれば何に困っているかわかるかもしれない。それでも、「何?」と聞いてみよう。「くつ!」というかもしれない。「くつをどうしたいの?」「くつがどうしたの?」とさらに待ってみよう。子どもの今現在の発達段階の一つ上の会話をしてあげるだけで、子どもはぐんぐんと言葉をつかって、伸びて行く。言葉の先生は、お母さんだ。

保育所では大人と言葉をこうやって交わし合うことはない。人数が多すぎる。だから子ども同士で学び合うだろう。年上の子どもと関わり合いがある仕組みになっているなら幸いだが、年齢別に分かれている場合、言葉を引き出す、言葉に挑戦する機会も少なくなるかもしれない。

教材を買うよりも、育つ場所を選ぶだけで子どもは学ぶ。

速すぎる時代で、役割を見失わないように。

おとのねさんはその時代の先を行こうとしているが笑

ーーーーーーーー

人間は環境に適応するために、そして自然に暮らすために、文化をつくりあげた。

よりしあわせに、より安定して暮らすための知恵が、ルールであり、制度であった。

その制度が、文化が、知恵が、追いついていない。

時代が動きすぎている。

多くの人が、時代に飲まれながら、神にもすがるおもいで暮らしている人さえいる。

巨大な組織はそのスピードについていけない。

保育園では保育士の叫び声で満たされ、学校は教員の叱責と罰の呪力で縛られている。

大学でも時代をさらに突き動かすテクノロジー・理系の研究には予算が分配され、肝心の人間の生活、感覚、心を守るための研究がなおざりになっている。

よりしあわせに、より安定して暮らすための知恵が、ルールであり、文化であった。

かつて役に立っていた価値観・ツールが今の時代では、逆に不安を引き起こした。

多くの人が、困っている。(困ることすらできずに神にすがる人もいる)

伝統が、新しい時代の足枷になっていないか。

新しいなにかを学びとったら、もっと楽に生きられないか。

新しい時代でどう生きたらいいのか?

それを学ぶにはあまりにも時間がかかり、あまりにも膨大なエネルギーが必要になるようだ。

だから一部の学びのプロフェッショナルが学び、多くの人がその成果を享受して時代に合わせてしあわせに生きる仕組みが必要なのだ。が、研究機関が麻痺しているこの時代、リーダー不在のこの時代、人と人がしあわせのために繋がれなくなった。

役割分担ができなくなった。

が、役割分担をするだけでだいぶ楽になるはずだ。

僕ができることは僕がやって。

僕ができないことは、誰かにやってもらって、バランスをとろう。

お母さんには、お母さんにしかできないことを。

お母さんが頑張っている一部を、オトノネが担ったらいい。

お母さんは世界に一人だけだ。

お母さんにはお母さんにしかできないことがある。

一人で全部やろうとする習慣を、どこかで身につけていく。

(部活も宿題も習い事も学校も受験も全部・・・)

子どももお母さんも、無理しすぎなんじゃないか?

なんちゃって。

ーーーーーー

いろんな人に助けてもらいながら、僕が踏み出したことのない一歩を踏み出そう。

世の中の流れに飲み込まれず、自分をコントロールするには、やっぱり誰かの助けが必要だと、改めて感じている。

【昭和ごっこから「いちぬけぴっ!」】安冨歩さんから学んだこと。誰と何をしてあそぶか。

「昭和100年」

安冨歩さんからいろんなことを学んでいる。

ひろーい。

深〜い世界が見える。

教育者として、子どもと関わる大人として「伝えるべきこと」と「伝えてはいけないこと」があるとおもっている僕は、安冨歩さんの言葉からいろいろなものを感じる。

「伝えるべきこと」を伝えることが子どもに関わる大人としての、もしくは教育者としての専門性であって、責任であると思う。

「昭和100年」という言葉が響く。

昭和の時代に「明治100年」という言葉が生まれたらしい。

まだまだこれから!と前向きに捉えられた「明治100年」、

「昭和100年」は昭和に引きずられているという後ろ向きな気持ちになる響きをもっている。

ちなみに2025年が昭和100年。

言葉の背景

昭和が続いている根拠、昭和が続いているという言葉の背景には何があるのか。

例えば「テレビの視聴時間」(昭和に染まりに行くツール)。

例えば「学歴信仰」。

僕らの暮らし自体が、まだ昭和なのだという。

働いて、給料をもらって、ローンを組んで、家を買って・・・貯金して・・・・

昭和じゃない???

昭和???

年号が変わっても生活は変わっていない。

その生き方が、この日本を作っている。

(日本ってなんだろう??)

例えば学校。

遺伝的に優位なとある能力のある人をすくい上げて情報処理能力を使おうとする組織に子どもを預けていいのか。

学歴信仰。

「学歴で人を見る」人と一緒に働くのか。

これを大人が「伝えるべき」かどうか。

僕の答えは単純で、「命」が破壊されているかどうかをよく見る。

「命」を守れる強い「心」をたまたま持っているならうまく昭和に馴染めるかもしれない。

けど昭和の土壌で新しい何が育つだろうか?

巨大な組織に入って能力を振るっても、結局組織の中に埋もれて社会的なインパクトは生まれない。

これはある意味で自己中といえるのではないかと僕は思う(自分の命の使い方)。

いちぬけぴっ!

誰かのせいにする傾向がある。

「いやだってそういう社会だから合わせないとね」

「あいつが悪いんだ!あいつのせいでこの世の中は!」

それはアウシュビッツの中にいる人の考えだ。

積極的自己責任を追わないやり方だ。(「命」の力が弱い人、「心」が不健全な人にはこの言葉は伝わらないだろう)

どうしようもない。

ただただ、生きるしかない。

ただただ、働くしかない。

ただただ、ローンという借金を払い続けるしかない・・・

それが悪いわけではない。

ただ、その生活様式を子供に伝えるべきなのか、という問題だ。

「心」は伝わる。

例えば「ルールを守ってから物を言え」という大人がいる。

こういう大人は「昭和」の人間だ。

この価値観を、伝えるべきなのか。(その人と仲良くあそんでほしいか)

【伝えるべきこと】は何なのか。

【伝えてはいけないこと】は何なのか。

これは、誰とあそぶか、何してあそぶかという問題だ。

「支配・服従」ごっこをするのか。

「命・心」ごっこをするのか。

あそび。

あそび!

誰とあそぶか、それが大切なこと。

誰と学ぶか、それが大切なこと。

遊びたくない人には「いちぬけた!」ということ。

(この考え方を否定する言葉が「みんな一緒に」「ひとりはみんなのために」という言葉。「みんながひとりのために」やってくれたことがあるだろうか?)

大人は「いちぬけぴっ!」と言う子どもに信頼を置けるだろうか。

「子供だからまだ世の中がわかっちゃいないんだ」と思っているなら、それは子供を信頼していないということ。(信頼できない子供に育てた。もしくは大人自信が人を信頼する心を持ち合わせていないか。)

もしくは、

学習性無気力、「命」が弱くなっている自分の姿を隠すための欺瞞だ。

子どもの「命」は強まっているのか。弱まっているのか。

それで、あそび仲間を選んだらいい。

そのためには大人の暮らし自身を、変えていくのが一番よい教育だと僕は思う。

不安を植え付けてはいけない。

それは、「命」に対する犯罪だ。

と、僕は思う。(「昭和」を抜け出せない自分の不安を誰かに押し付けている魔界在住の大人をよく見かける。僕の場合は学校で。)

「服従」はあそびではない。

「諦め」はあそびではない。

あそびでなければ「命」ではない。

僕は、本気であそぶことを、伝えていきたい。

いじめというあそび

「いちぬけぴっ!」と言ったら、「いじめられる」。

そのあそびから抜け出すには?

学校という場所がそもそもいじめが生まれる土壌をもっている。

「学校」というあそびから「やーめーた!」すればいいこと。

もちろん、「逃走」でなく「闘争」という選択肢も、あるんだけど。

この視点はなかった。 https://t.co/F7xf3hmFSS

— otononeオトノネさん (@otononesan) July 7, 2020

いじめられている人は、被害者ではない。

ただ「命」を自分でどう使うのか、「心」をどう守るのか、というメタスキル を学ぶ機会を与えられた「ひと」だとおもう。

「いや、被害者だろ」という人もいるだろう。

「被害者」「加害者」あそびを、楽しんでいるのだろうか。

『アダルト・チャイルドが自分と向き合う本』

『アダルト・チャイルドが自分と向き合う本』

『アダルト・チャイルドが自分と向き合う本』

学校と塾と、何が違うか。

学校では保護者、という存在がほとんどない。

生徒指導で退学を迫るときにどうやって退学させるかとか、子どもを学校のコントロール下に置くために親をマインドコントロールするとか、無視するとか。

塾では、親と先に出会うパターンすらある。

そうしてみてみると、ほとんどのお母さんは不安の塊だ。

子供の姿が見えていない。(特に金沢では強くこれを感じた)

自分の感情に子どもを付き合わせるのに、子どもの感情には付き合わない。

それは差別だし、不平等だし、公平でないし、正しくない。暴力だ。横暴だ。

こういった暴力のありかたが、家庭という社会の中ですでに認められてしまっている。

こうした見えない暴力が、子どもに毎日、のしかかっている。

学校でも。家でも。

(いやいや、素晴らしいバランスを保っている家庭もありますよ!もちろん!学校はほとんどダメだけど)

それでも笑ったり、ひょんなきっかけでぽっと変われる子どもたちを、なんとまぁ、本当に、僕は尊敬してしまう。

お母さんの宿題、お父さんの宿題、子供の頃にやり残した自分の宿題を子供にやらせるパターンが多い。それが幼児期の宿題の人もいれば、思春期の宿題の人もいる。

例えばそれが精神的なものである場合もあるし、単純に「情報リテラシー」を得られなくて情報に振り回されている場合もある。どちらにしても、「知」は「心」であるから、お父さんお母さんが育てられなかった「心」の重荷を子供に背負わせていることには変わりがないのだが。。。

親が、「NO」ということを言えなかった。本当なら、思春期に世界を作り直すときに、自分自身が作り上げて来た価値観に対して「NO」ということが必要だった。それができずに、今まで「NO」といったことのない苦しみを、子供にぶるける人もいるだろう。子供にも、「NO」を言わせないのだ。自分への無意識の怒り、悲しみを、一人で処理できないのだ。

世の中の圧力にも「NO」といえないために、子供を戦場に送り出すしかない。

そんなお母さんもいるだろう。

「どこの戦場に行く?」という選択の自由を与えているから、いいのだ!と勘違いしている人もいる。

親のニーズ、親の価値観、感じ方から抜け出して、生き直す。

その思春期の子どもとしての課題をきちんと学び取れる子どもはしあわせだ。

お腹の中からでてきたのに、お腹の中で暮らし続けなくてはいけない子どもは、不幸せだ。

「あなたの不安は僕の不安ではありません」

「あなたの怒りは僕の怒りではありません」

こういう当たり前のことが、わからなくなってしまった大人がたくさんいる。

自分の仕事がうまくいっていない、人生に不満がある。不安がある。

それは、子どもとは関係がないですね???

(子どもがいる、ということだけでも不安になっているお母さんもいるだろう。こんなにも不安な日本という国なのだから本当に狂っている)

本当に、子どもは、大人を背負って生まれてくる。

大人は、背負われていることに気がついていない。

といったら、子どもの見方が変わるだろうか。

気がついて、いない。

気がついているフリをしていることもある。

実は、一人では難しいのだ。

誰かに言われたり、誰かと一緒に子どもへ眼差しを向けることで、子どもの本当の姿に気がつけるものなのだとおもう。

オトノネはそんな場所です^^

子どものオトノネに、耳をすませてみませんか。

あなたのオトノネに、耳をすませてみませんか。

泣けなくなった、ちょっとだけ体が大きくなった子どもが泣いている、声が、きこえてきますか。

ーーーーーーーーーーー

アルコール依存症のいる家庭で育つ子供の多くは、「いい子」になります。

飲んでいる親と、飲酒問題をなんとかしようと必死になっているもうひとりの親の間で、小さい頃から少しでも親を助けよう、親の役に立とう、親に世話をかけないようにしようとします。問題を一緒にか行けるしようとしたり、家族間の緊張をやわらげようとします。親をかばって、親の秘密を守ろうとします。でも、いくらがんばっても、自体はよくならないのです。だから、もっとがんばります。懸命に親の期待に応えようとします。親から愛されよう、見捨てられまいとして、中には自分が問題を起こしたり病気になることで、体をはって両親を繋ぎとめようとする子どももいます。無意識の行動であっても、結果的には子どもはこうした問題を起こすことで家庭の崩壊をぎりぎりでくいとめている場合も多いのです。

つまり子どもたちは、自分が望むようにではなく、周囲の状況に反応して行動する自分をつくりあげます。「ありのままの自分」でいると、周囲に受け入れられず、傷ついてしまう。だから「ありのままの自分」は心の奥底に閉じ込めて、身を守るのです。このような、自分主体ではなく他人や周囲を主体とすることで自分を守ろうとする生き方を、「共依存」といいます。

子ども時代の生き方は、パターンとして身についていきます。大人になっても、このパターンは続きます。

そして、自分の人生が自分のものでないような気がするのです。

これは、アルコール依存症者のいる家庭だけに起こることではありません。両親の間がしっくりいかないなど、何かの問題のためにうまく機能しない家庭でも、子どもあちは自分の感情やニーズ・欲求はそっちのけにして、親の愛情・注目・評価を得ようと格闘します。ACという言葉の指す範囲は今ではアルコールに限らず、機能不全家や、感情を抑圧された家族のもとで育った人たちを広くさすようになりました。ー必死にがんばるのに、まだまだ足りない。周囲に期待される役割に縛られ、自分らしくいきられない。この苦しいパターンを作り出すのは、私たちが育った家族(原家族)だけではありません。社会も、こうしたパターンを私たちに植えつけます。(p.10)

ここに書かれていることは、ほとんど完璧?に、子どもが「家庭という社会の決定的な構成員であるにも関わらず構成員の一人としての敬意が払われない」現代社会の現実を表しているように思う。

ーーーーーーーー

子供が家族の中で演じる5つの役割(第6章)

ヒーロー・スーパーチャイルド(優等生/家族の誇り)

評価されようと頑張る。家族の期待に応えようとする。

完璧に期待に応えようとするが、疲れていて、休みたい。無邪気に遊びたい。けど努力をやめたら認めてくれないとおもっている。

スケープゴート(問題児/いけにえ)

トラブルを起こす。悪いことをすることで家族の問題を自分のせいにして、家族の崩壊を防ぐ。

または全く無視されているために「見て欲しい」から問題を起こす。

「さびしい」「助けて」といった感情を言えず、もやもやした気持ちを怒りや破壊的行動で表す。

ロスト・チャイルド(いないふり/忘れられた子/仲間はずれ)

隅っこで息をひそめる。目立たないようにして傷つけられることから身を守る。

誰かと繋がりたい、でも、自分の殻の中から踏み出すのがこわい。

クラウン/マスコット/ファミリーペット(道化師/甘えっ子)

おどけて家族の緊張をやわらげる。争いを回避しようとして笑う。注意を自分に向けさせる。

自分の感情ははっきり言葉にしない。

ケアテイカー/プライケイター(お世話やき/なだめ役)

親の面倒を見たり、愚痴や相談を聞いたり、後始末をする。

「自分がなにをしたいのか」わからない。

ーーーーーーーーーー

過去と現在を見ていく地、自分が驚くほど同じパターンでものごとに反応し、行動していることに気づきます。

〈優等生〉は、今も周囲の期待を背負って努力奮闘しているかもしれません。

〈問題児〉は、今大胆な行動でまわりを引きずり回しているかもしれません。

〈忘れられた子〉は、今もひっそり部屋で思いをめぐらしているかもしれません。

〈道化師〉を演じていた人は、今も周囲が緊張すると、なんとかなごませようと必死かもしれません。

〈お世話やき〉の人は、今も周囲のケアを続けているかもしれません。

こうしたパターンは、私たちの個性や長所にもなります。同時に、その役割に縛られることで苦しさを作り出すもとにもなるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーー

私たちアダルトチャイルド(AC)がかかえる苦しさの核にあるのは、共依存=「自己の喪失」です。程度の違いはあっても、次のような傾向はACに共通するものです。

自分の感情やニーズ欲求がよくわからない

自分を主張できない

相手と自分との境界線が混乱している

ありのままの自分でよいと思えない。

自分が大切うな存在だと思えない。ACの中には、周囲の期待に答えてがばり続け、挫折もなく、とくに問題を感じていない人もいるかもしれません、けれど多くのACは、なぜ、同じことが繰り返し自分の人生に起きるのかと、嘆いています。よくあるのは、人間関係でのつまずきです。とくに、親密な関係を作ったり維持していくことに困難を覚えます。恋愛や結婚に踏み込めずに悩んでいる人もいれば、度重なる破局に傷ついている人もいます。暴力や暴言に満ちた理不尽な関係から抜け出せずにいる人、見捨てられるう不安から相手にしがみついて結局は関係を壊してしまう人。YES・NOがはっきり言えずに相手につけこまれる人もいます、親と同じような問題をかかえた相手をパートナーに選ぶ場合も多いのです。また、「がんばりすぎ」もACに特徴的な傾向です。多くの仕事を抱え込んで仕事中毒になったり、自分を犠牲にしてまで相手の世話を焼いたりします。リラックスするのが苦手で、自分に必要な休息を与えてあげることができません。楽しむことにも罪悪感を感じます。(p.18)

アダルトチャイルド(AC)が育った家族には、どんな問題が起きていたでしょうか?

(略)両親のコミュニケーションがううまきっていなかったのかもしれません。たとえば、対面はつくろっていても関係は冷えていて、家庭内離婚んお状態だった。あるいは嫁姑の間の確執があった。父親が仕事依存で、妻にも家庭にも目を向けられない状態だった、夫の権威に妻が自分を殺して従わなければならない状態だった。どちらかの親が別の異性関係にはまり込んでいた、などです。親の満たされない思いが子供に向かっていったかもしれません。

たとえば、親として精神的に未成熟だったり、自己イメージがゆがんでいて、子供に自分の不満や怒りをぶつけていた。親が自分自身の生き方を見出せなかったり、目標を喪失していて、子どもにすべての期待をかけることで自己実現しようとした、などです。(略)

これは、「親が悪かった」という意味ではありません。たとえ「すばらしい人」の集まりであっても、関係として機能しない、ということはあるのです。(p.38)

共依存のルール(第5章)

話すな

信頼するな

感じるな

機能不全家族の8つのルール

問題について話し合うのはよくない。

感情は率直に表現してはいけない。

言いたいことは直接言わず、第三者を介す。

非現実的な期待ー強く、正しく、完全であれ。

利己的であってはならない。

私が言うようにせよ、するようにはするな。

遊んだり、楽しんだりしてはならない。

波風をたてるな。

逆に健康な家庭は、このルールを逆にしたもの。

問題があったら話あう。

感情は率直に表現する。

言いたいことは、直接言う。

現実的な期待ー弱くても、まちがっても、完全でなくてもいい。

自分のことを第一に考えていい。

本音で話す。

大いに遊び、楽しむ。

変化はワクワクするチャレンジだ。

=========

多くのどもたちは、泣くことが上手です。痛い時、つらいとき、何かが満たされない時、混乱してわけがわからないとき、声を限りに泣きます。

こんな場面にであっ歌ことはありませんか?

迷子になってしまった子どもが、表情をこわばらせています。お母さんがやってきたとたん、緊張が破れ、わーっと泣きながら抱きつくのでs。子どもは、やさしくなでてもらいながら、気がすむまで泣きます。やがて大泣きはすすり泣きに変わり、ひとしきりしゃくりあげたと思ったら、けろっとして元気に歩きだすのです。

十分泣いた子どもは、悲しみを引きずることがありません。「お母さんがいない」というショックと悲しみは、安心感に包まれて思いきりなくことで癒されたのです。

でも、もしもこのとき、しっかりと抱きとめてもらえなかったら?「泣いていないで、さっさと歩きなさい!」と叱られたら?どんな気持ちになるでしょうか。(p.92)

「ぼーっとしていないで、さっさと宿題をやりなさい!」

ぼーっとしている姿が、僕には泣いているように見えるときがあるのだけれど。

「へずまりゅう」というありふれた人間性について

ありふれた人間シリーズ第3弾。

政治に関わるツイートでも、なんでも。

学校の先生でもふつうにいます。

こういう人から「命」を守る「心」を育てるのとどうじに、こうした人たちを生み出す社会があるという自覚をもちたい。

「小池百合子」というありふれた人間性について

【Are you Abe?】「安倍晋三」というありふれた人間性について

はじめしゃちょーがこの動画でもいっているけど、僕もこういう記事を書くのをやめて「自分のために時間をつかう」ことをしたらいいのだろうとおもった。

僕自身が自分の「命」を大切にできていない。

無責任であふれた社会で

【Are you Abe?】「安倍晋三」というありふれた人間性について

下の動画は、1分くらいから本題に入ります。流して聞いて見てください。

安倍晋三という人がどういう人か、話が聞けます。

のっけから安倍晋三という人について語る宮台真司さん

宮台真司さんは社会学で面白い研究をやってきた。

僕が高校生の時に出会った人で、感性が好きだ。

その人がいうから、間違いないとおもうし、なるほどと納得することがある。

簡単に言うと、安倍晋三という人は、劣等感の塊だとうこと。

———————–

これを僕が解釈すると、

劣等感を補うために、、、(自己欺瞞を続けるために)

いろんな人に利用されている。

自分を守るために、他の人の言うことを聞く。

自分の感覚がない。

自分がしたことが国民にどう影響するか考えない。

自分の仲間(利用しようとする人しか近づかないが)から見捨てられるのが怖い。

人に流される。

付和雷同する。

自分の意見が言えない(というか意見そのものがない?)

とにかく自分というものがない。

自信がない。

考えを持てない。

こういう人が、総理大臣にされて、利用されている。(みんな悪党だ)

僕らが選んだ総理大臣ではない。魔界はそういうしくみになっている。

自民党公明党にとって都合がいい人物だったからだ。

人が組織を作ったのではなく、組織が人を作った。いやこれは鶏か卵かということになってあまりおもしろくない。

とにかく、どんな施策を行っても、それがどんなに悪かろうと、彼が、自民党が、公明党が政治をやっている限り、「自然」なこと。

ブーブー文句をいって「定期テスト対策」しようとしても、労力の無駄だ。

今起きているのは「当然」のこと。

それに気が付いて、、、、「大人の宿題」に一人一人が向き合わなかったら、また「自然」と魔界は開かれる。

不健康な社会という「自然」の中で健康を保つには。「自然」でいちゃだめ??

ーーーーーー

「安倍晋三」はこの世の中に、日本にたくさんいる。

たまたま、たまたま!爆担がれてその一人が総理大臣になっただけで、学校、家、会社、隣近所のどこかに、どこにでも、「安倍晋三」はいる。

会社の上司も同僚も、学校の先生も、保育所の先生も、もしかしたらお父さんお母さんも、、、、、

少なくとも、多くの人の心の一部に「安倍晋三」はいる。

そういう認識ができなかったら、また繰り返す。

そうしてまた、繰り返すんだろう。

と、悲観諦観してしまうおとのねさんです。

自己疎外、自己嫌悪、劣等感、言い訳、見て見ぬ振り、感情を偽る、抑圧する、偽りの「正常」を飾り立てる、ラッピング、、

コロナよりも、多くの人が、今現在、罹っている呪いだ。

とりあえず一発、自分自身を殴ってみる。

【ファンタジーのリアル】敵がみえない世界。敵を殴って倒せない世界。

コロナ騒ぎで頭を回す前に、心を、大事にしてみよう。

感じてみよう。

どさくさに紛れて何やってんだよおおおおおお!!!!! https://t.co/JgtZq22TZI

— 鈴木邦弘 (@SZKN29) February 26, 2020

これが「#立場主義」の考え方。 https://t.co/K23kHGNVOI

— otononeオトノネさん (@otononesan) February 27, 2020

『原発危機と「東大話法」―傍観者の論理・欺瞞の言語―』安冨 歩みんな大好き欺瞞の言語から心の健康を守るには?

保育園は続けるのでしょうか。心がない、口だけ、表面だけアピールは今に限ったことではない。専門家がいない、とりあえず制度だけ取り入れて先進国を気取る。自称進学校も顔負けの自称先進国。もう数十年前に豊かさを極めて、あとは。。。。ああ、悪口がでてくるこの口が嫌いになって来た。 https://t.co/4Jc5zwQfUb

— otononeオトノネさん (@otononesan) February 27, 2020

天下り先にお金を渡すためにどれだけの人が。。。あー悪口しか出て来ないこの口が嫌だ。 https://t.co/uz77PvCGqF

— otononeオトノネさん (@otononesan) February 27, 2020

こういう状況で、お母さんたちの社会的な孤独、学校に依存するしかない状況が浮き彫りになる。。。。頼れる人の少なさ、、、、なんだか泣けてくる。頭がいたい。 https://t.co/1ZoJXdF8x3

— otononeオトノネさん (@otononesan) February 27, 2020

学校の都合、病院の都合、政治家の天下り先の利益優先、、、いやそれって、普通に日常的に起きていることで、今更騒ぐことでもないんだけどね。気が付いたといっても、みんなコロナが過ぎたら忘れちゃうんだろうからまた頭が痛い。 https://t.co/zLusCGvyYK

— otononeオトノネさん (@otononesan) February 27, 2020

「行為」レベルの「指示・命令・管理」しかできない日本の大人たちの組織のあり方。政治だけに限らず日本の組織にありふれたことだとみんなわかっていますか。大人の使う「言葉」のチカラのなさに、気づいていますか。https://t.co/wPStDmauCj https://t.co/rPRLuumpiq

— otononeオトノネさん (@otononesan) February 27, 2020

トラウマという普遍的な人間の病(これは悲観というより楽観です)

トラウマという言葉は一般的には「何か事件があってそれがフラッシュバックする」ことをいう。

フラッシュバックして困る、ことを言う。

フラッシュバックまではいかなくても、心が重おもたくなったり、ふと思い出して嫌な気持ちになることがあるのが人間だ。

ついつい「べきべきねばねば」思考になるのも、トラウマが日常的になったものと思えなくもないか。

心の仕組みをつくり、人は命を守ろうとする。

心の仕組みを作る過程で出会う人たちその関係性が、心をつくる。

たとえば、「優しい洗脳」というのはトラウマをつくることだろう。

親の支配下から受けられない、思春期を思春期として迎えられないのも「トラウマ」のせいだ。

トラウマよりももっとしんどくて、今でも「事件」は続いている。

児童虐待もそうだ。

カバートアグレッションもそうだ。

DVもそうだ。

そうして心は外傷を負う。

「命」が弱くなってしまう。

「心」は精一杯、自分自身を守るために、生き延びるために、我慢をしたり、「命」の叫びを無視する。

飲酒やギャンブルは、トラウマに対する防衛機構だとおもったらいい。

トラウマという言葉はそこまで一般化できるとおもう。

僕自身がそうだ。

「なにやってんだよ」と思えることの連続だ。

オトノネは、僕のためにもやっている笑

ーーーー

トラウマといえば、「体が反応する」「感情が吹き出して止まらない」暴走状態に入ること。

不登校でこれに当たるケースがある。

学校が子どもたちにトラウマを与えているという解釈ができる。

学習性無気力もそうだ。

「私バカだから」という子に出会ったことがある。

これはもうトラウマそのものだ。

人間関係は「トラウマ作り」といえるかもしれない。

感情が沸き起こらない、感情に気づかないくらい「反射的」になっている。

トラウマの植え付けあい!???

(どこかで「しあわせのトラウマ」の話をした気がするのだが忘れた。「お守り」のことだ。)

そう考えると、人はトラウマのなかで生きているようにおもう。

よくもわるくも。

で、トラウマの治療、トラウマで「反応してしまう」自分の心を落ち着かせるには?「大丈夫だよ」と言えるようになるには?

本を読んだ覚えがあるが、忘れてしまった。

『マシュマロテスト』ウォルター・ ミシェル.1歳児の【社会的参照】は大人でも有効な件。情動調整のためのリラックス。励まし。

これだけ思い出した。

怒りや恐怖、でてきてしまう感情。

感情は出るものだ。それは「命」の振る舞いであるといえる、

だがそれを「心」がどう処理するのか。

「命」は完全に、神秘であり、僕はこれを認めたい。

ただこの「命」を「人」としてどう使うのかは、「心」にかかっているとおもう。

ある人は「トラウマ」経験を暴力に変換する「心」をつくる。

ある人は「トラウマ」経験を衝動買に変換する「心」をつくる。

ある人は「トラウマ」経験を涙に変換する「心」をつくる。

ある人は「トラウマ」経験を喜びとして解釈する「心」をつくる。

ある人は「トラウマ」経験から離れるような「心」をつくる。

ある人は「トラウマ」経験を、命のエネルギーにする「心」をつくる。

どれだけ医療が発達しても、人の心をつくるのは社会だ。

トラウマに対して、定期テスト対策でなく、学びによって答えられたら、人として成長するのだろううか。

とおもう。

トラウマと向き合うのは大変なことだ。

アダルトチルドレンという言葉もここから生まれる。

ああ、トラウマさんよ、あなたは虎なんですか、馬なんですか。

トラウマと向き合うのはむずかしい。

できるなら、一度死んで、もう一度生まれ変わったらいいのだろうか。

眠りから覚めて、目を覚ました時に、目の前にトラウマくんがいたら、どうしよう!?

トラウマの集合体が、社会か。

だとしたら、あと30年は、健全に生きることは、難しい。

なんとかまぁ笑いながら生きようぜ!自分の「命」だもの

なんて思いながら、眠る。

トラウマや、心のなにがしかは、癒すという他動詞よりも癒えるという自動詞がよく似合う。

癒えるのは自然の流れ。

自然の流れを止めるものを突き止めないまま、癒そうとすることが、トラウマを重ねることだと気づいている人は、少ないのかもしれない。

命は神秘である。

教育の定義を考える【適応能力・選択能力・決断能力】

教育の目的は

成人をした時に、「環境に適応する」

であると定義してみよう。仮に!

あらゆる状況に「適応する」チカラ。

これはメタスキルだ。

適応するとは、本人が「生きていく」「持続的に代謝していく」ということ。

だとしてみよう。

「誰かに守ってもらう」ことで適応してもいい。

「好きなことを、伸びることを伸ばし続けて、特殊能力をもった人になる」ことで適応してもいい。

「にこにこしながら隅っこでじっとしている」ことで適応してもいい。

「なにをしてもへこたれない」ことで適応してもいい。

適応の仕方を、学んでいく。

「その子が」適応する、「その子の」適応の仕方を学んでいく。

それが教育だと。

定義してみよう。

これはキャリア教育であり、自分を生かす自己肯定の敎育でもある。

———–

思春期以降に学ぶことは。

(もっと行ったら、8歳以降は)

凹凸ある、非定型な、個別的な、ユニークな、特殊な、ひとりひとり違う、

生得的な、もしくは8歳までに作られたチャンネルに合わせて、取り入れる世界を内的世界の仕組みに合わせてカスタマイズする方法を学ぶことである。

凹凸ある、非定型な、個別的な、ユニークな、特殊な、ひとりひとり違う、生得的な、もしくは8歳までに作られた認知特性に合わせて学ぶ。働く。

それは、どのようにして学べるか?

「知識」は「お金」と一緒で、それ自体が目的になってしまえば、人生を壊すことになってしまう。気がする。

ーーーーーー

世界と関わる意欲がなければ、何も起きない。

心をみとめて、心の動き(意欲)を大切にしなければ、アウシュビッツ行きになってしまわないか、心配している。

心を認めてくれる人に出会えない学校なら、やめたほうがいい。

そこは、監獄だ。

関わる世界が、そのままその子に受容されるわけではない。

しかし、世界は確実に、何かしらの形で、受容されていく。心のシステムに、影響を与えていく。

さまざまな適応能力をつけるため、自己理解をするために学校があるのであって、学校が「適応対象」として適切かどうか。

ーーーーーーー

意欲が出るために、ゲームをする人がいる。

ゲームの世界で課金をしたり。

ゲームに時間を費やして、そこで生まれる成果で意欲を出す人がいる。

そういう世界も、ある。

そういう世界に、入り込む入り口が、いろんなところに開いている。

「世界の見方」はこどもひとりひとり違う。

「世界の見せ方」を、大人は考えているだろうか。

どんな世界を「見せる」か、大人は、考えているだろうか。

考える必要もないくらい、大人が、ちゃんと自分の世界を作っていたらいいのかもしれない。

ーーーーー

子供の見ている世界を、大人が教えてもらうのに、子供が自分の見ている世界を表現できるような、非言語、言語能力が一番大切なようにおもう。

それは、大人の方が、受け取れなかったら、いけないのだけれど。。。

コドモとして未成熟なオトナ

文章を書くときには、これが誰に読まれる文章なのか、わからないのが1番困る。

お母さんもいろんな状況の中にいる。

「イイ先生」に出会えなくて辛い思いをしているお母さんもいる。

こどもを苦しめているお母さんもいる。。。。

子供を苦しめていることにも気づかないお母さん。

「また怒ってしまった」といつも反省しているお母さんもいる。

いろんなお母さんがいて、ひとりひとりの気持ちも心も違う。

だからこそ、直接、話さないと、何も生まれないような気がする。

ブログに書いてもなぁ・・・・

といいながら、最近「こどもとして未成熟なおとな」という言葉を思いついたので、書き残して置こうとおもう。

===============

世の中の不幸を拾い集めると、大人の大人としての未熟さ、大人の子どもとしての未熟さを感じる。

僕自身も未熟さをもっている。

そんななかで学ぶ人、気づく人、と学ばない人、気づかない人がいる。

魔王もいる笑

たとえば「こどもとして未成熟」であれば、大人は無条件で愛されたかったという願望を、もしくはもっと別の人生を歩みたかったという願望を子供にぶつけているかもしれません。

たとえば「おとなとして未成熟」であれば、今この世のなかのメディアが流す、もしくは巷で流されている情報を丸呑みにしてしまって子供に無駄な、理不尽なプレッシャーを与えているかもしれません。

この両方が、混ざっていることもあります。

ーーーーーー

そんなとき、子どもは、「沈黙」や「暴力(いじめを含む)」や「小さなガンジー」になって、お母さんに訴えるかもしれません。

小さなガンジーとは?

お母さんが大切にできなかったこと、お母さんが忘れていたこと、我慢してきたことを、子どもは教えてくれます。

将来への不安も、誰かへの怒りも、誰からも認められないというわだかまりも、もしかしたら、結婚を通じて感じている、パートナーへの不信感も。。。。子どもは僕らに伝えてくれています。言葉でなくても、行動でも。(お母さんは、なんとか大丈夫だったことでも、子どもはまだ、大丈夫にできるまで心のしくみができていないのです)

お母さんよりも、より繊細になっているかもしれません。

例えば、お母さんのその行為は、学校のためなのか、学校の先生のためなのか、自分のためなのか、それとも親のためなのか、ママ友のためなのか、果たして、よくわからない、ありもしない将来のためなのか・・・(結局それは誰のための将来なのか)

ということを、こどもはおそらく感じているのです。

ーーーーー

お父さんなら、小さい頃から親にコントロールされて育ったため、大人になっても殴ったり蹴ったり、言葉を荒げて命令口調になるという、自分がやられたことを繰り返してしまうこともあります。自分がたくさん要求されて来た過去を、子どもにも繰り返すという状況は、よくあることです。

おそらく会社でもこき使われたり、感情を押し殺したりして、ストレスが溜まっているかもしれません。

お父さんはお父さんで、自分のケジメをつけられていないかもしれません。

それは大人として、というより、大人の「子どもとしての未成熟さ」と呼べるものだとおもいます。

大人の(大人としての、もしくは子どもとしての)未成熟な心を、子どもは写し返してくれます。

(未熟な大人が作った社会で、子どもたちは暮らしています。「成熟した大人」の知恵はすでに崩壊しています。)

ーーー

例えば、恋愛の時から、「未成熟さ」をほとんど誰もがもっている、と考えていいかもしれません。

価値がない自分だから、、、頼られたい。

そうやって始めた恋愛で子どもが生まれて、子どもを甘やかして(頼らせて)しまう人がいるかもしれません。

とにかく認めて欲しい・・・

そうやって恋愛を重ねながら、つぎつぎと男女関係を変えていく人もいます。

傷ついてしまうから、関係を作るのが怖い・・・という人もいるでしょう。

パートナーとの関係の悪さを、子供にぶつけてしまう・・・という人もいるでしょう。

いろいろありすぎて書ききれません笑

恋愛中は気づかなくても、結婚してから気づくこともあるでしょう。

いつもぐるぐる、何度も同じ場所を、過去を繰り返している、、、と気づくかもしれません。

「ああ、またやってしまった・・・・」

何をしても、何度繰り返しても・・・

やっぱり、一人では、ムズカシイのです。

ここが辛いところです。

何かの、誰かの、助けがないと、なかなか、うまくいかないものです。

パートナーと、お互いのそうしたうまくいかないことを励まし合いながら、認め合いながら、少しずつ、何か、何か!変化する日常を作り出せるなら、しあわせです。

だから子どもといるお母さんは、しあわせなのだと僕はおもいます。

子供から、いろんなチカラをもらえるのですから。。

例えば、感じている怒りを遊びのなかで、もしくは絵や音楽の中で表現する子もいます。

遊びの中で、芸術の中で体を使って懸命に外に出そうとします。

素晴らしいことではないですか?

大人が表現できないことでも、子供は表現できるのです。

溜まっていたものを出す。

出したものを、誰かに見せる。言葉を使ってもいい。体を使ってもいい。

それだけでも、プロセスは動き始めます。

それを受け取る大人の準備ができていれば、そのプロセスはよりはっきり、強く、動いて行くでしょう。

ーーーーー

「小さなガンジー」もそうです。

学校に行かない、というだけで、新しいプロセスは動き始めます。

ただただ息を殺して学校に行ったらただただ抑圧される感情を、別のエネルギーに変えることができれば、心は息を吹き替えすかもしれません。(そこで孤独になってしまう子が多い、子どもと子どもが出会う場所が学校の外にあまりない、というのが、未成熟な大人の作り出したこの日本の社会です。子育ては一人でするものではありませんから。)

それを受け取る大人の準備ができていれば、そのプロセスはよりはっきり、強く、動いて行くでしょう。

大抵の大人は、大人としての、もしくは子どもとしての自分の未成熟さを、認められない。

気づけない。

どうしたらいいか、わからない。

そうすると、プロセスが止まってしまいます。

成長できなくなってしまいます。

子どもが変わるよりも、大人が変わった方が、より多くの場合、子どもにとってよい影響を与えます。大人は子供の大切な、環境の一部ですから。だから大人が変わると子どもも変わります。オトノネでは、子どもとオトノネの関わり合いを通じて、子供の成長をみて、大人が学んでいくようです(それに気づけないお母さんも、もちろんいますが)。そうしてイイ循環が生まれたら、もうオトノネ卒業です笑ホースセラピーとかドルフィンセラピーとかドッグセラピーとかあるから、チャイルドセラピーがあってもいいのかもしれませんね。

子どもが問題ではなく、

お父さんやお母さんの不安が問題なのかもしれません。

やり残した宿題に、お子さんと一緒に、オトノネで取り組んでみませんか。

===============

こどもは自立する心を、生まれた時からもっている。

それを感じられれば、いいのだと、僕はおもっています。

どれだけ心配しても、障害を取り除こうとしても、予測のできないことは起きて来ます。

その全てに保険をかけることはできませんから。。。。

目の前で成長していくこどもを、今ここで、強くしていく。

親が将来が不安だから、、、、子供に○○させる、では殺されてしまう心があります。

それも、こどもの発達段階に応じて、大きく変わっていくものです。

今、伸びようとしている、輝こうとしている命を大切にする。

それがオトノネのやり方です。

ーーーーーーーーーー

こどもの成長を促すものがあって、はじめてお母さんの「お母さん」としての役割が生まれます。

こどもの成長を促すものとは?それは人であったり、環境であったりそれぞれです。

自律・自立の欲求にたいして困難に立ち向かう時に、「お母さん」の役割が生まれます。

こどもの心に生まれた感情をつまらせずに、排泄してあげる、外に出すときに「お母さん」の役割が生まれます。

健康的な探索、冒険を阻むもの(大抵大人が作り出したどうしようもないもの)からこどもの心を守る時に、「お母さん」の役割が生まれます。

よくよく考えれば、こうしてみると、「お母さん」の役割は、こどもとかかわるただの「人間」ではないか、と僕にはおもうのですが。

いかがでしょうか。

他者の情動世界に敏感性をもって共感的にかかわる方法を伝える、一番子供の近くにいる人が、一番親しい人が、お母さんだというだけではないでしょうか。

お母さんが一人で子育てする必要はないし、それはキビシイです。。

ーーーーー

ただ笑いながら、暮らしていきたいだけなのに、

なかなか難しいようにおもえてしまう世の中になりました。

いえい!

成熟したオトナって、どんな人なんだろう?

【魔王と戦う知恵】情報リテラシーの宿題

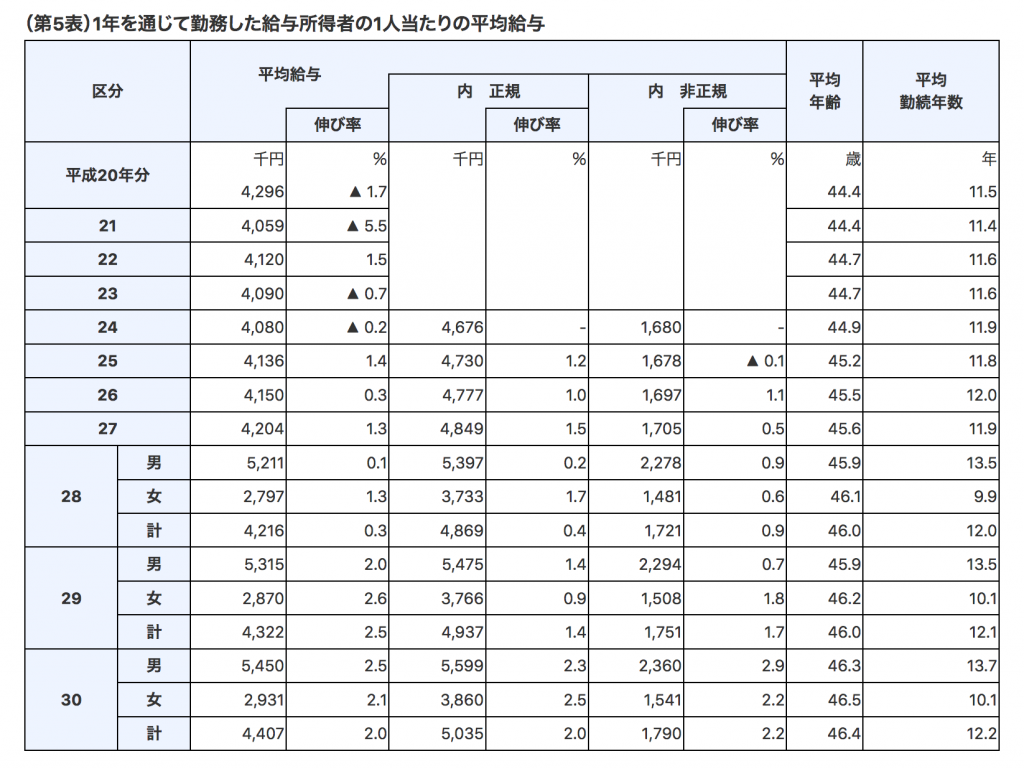

問1:このデータによって内閣府が主張しうることは何か。

問2:問1で書かれた主張を反駁するためにはどのようなデータが必要か。

こんな大学入試問題だしたらいいのに・・・・

相手の心を読み取るには、相手の状況をまず、理解することが大切になります。

理解するには????「知る」ことです。

読み取るには???「心」です。

え??学校で教わらなかった?笑

「世の中」と向かい合う前に。

世の中、って誰のことだろう。

世の中は、甘くない。

世の中は、学歴、

世の中は、、、

結局、選ぶ、決断するというスキルがないために、

自分が決断して、世の中を選ぶことができないために、

世の中の仕組みを知らないために、漠然とした世の中と対峙することになる。

それはとてつもない不安だ。

世の中で心がすり潰される子どもたちがいる。

どんどん、世の中に染まって行くのだ。

心がすり潰されて行くのが、世の中だ。

くらいどんよりとした、たった一箇所、か細い光の先にしか出口がないような世の中だ。

「もうそんな世の中、うんざりだよ」という子どもの言い分がある。

学業不振?やる気がない?あそびほうける?それが、世の中の標準であることを、お父さんお母さんは認めているだろうか。

そう考えたら、世の中というものは、勝手に作り出した幻想にすぎないとわかるだろうか。

世の中は、目の前にあるものではなく、

お父さんお母さんの瞳の中に写っているものだ。

「成績が伸びないしくみ」になっている学校の成績を上げようとすることは、世の中に逆らうことだ。

だったら、子どもが世の中に逆らっても、大人は何も言えない。

世の中ってなんだろう?

==========

お父さんお母さんのファンタジー(世の中物語)のなかに子どもを閉じ込めて、子どもが滅入っていることもある。

「それは、あなたたちの生き方でしょう?私の生き方ではないでしょう?」と、子どもは心におもっているかもしれない。

「もっと別の世の中を、みせてくれない?僕はまだ、子どもなんだ」と、子どもは心におもっているかもしれない。

いろんな生き方がある。

いろんなオトノネがある。

その子の見ている世界と、僕らの見ている世界が同じなわけがない。

大人が勝手に「世の中」を語るとき、子どもはそれを「ファンタジー」だとおもっているかもしれない。

8歳、9歳でその区別がつき始める。

「いやいや、目の前の現実が大人には見えていないんだね」と子どもは冷静に思っているかもしれない。

子ども曰く。

「どうして大人は、わけわかんないことを言っているんだろう?」

世の中を語る前に、心を語りたい。

その子の瞳に映ってる世の中を教えてもらうのはどうだろう。

その子の人生の舞台に上がっているのは、その子なのだから。

【仕事と家庭】西野亮廣さんと安冨歩さんの共通点と相違点

西野亮廣さんという人がどういう人なのか、掴みかねていた。

前よりはつかめた気がするから残しておく。

安倍さんと前澤さんに続き、人物紹介3人目。

(追記あります)前澤さんという一人の人間から学んだこと。

【Are you Abe?】「安倍晋三」というありふれた人間性について

相手が気持ちよくお金を出してくれるような言葉を使う(ストーリーをつくる)。(全国の子供達に「プレゼント」したい)

買ってもらえるようによくよく計算している(6分20秒くらいから

「僕は嘘をつかない」というが、口に出していない言葉がない、とはいっていない。

この人どんな人かいまいちわからない。。。。。

これが僕の第一印象。

ーーーーーーーー

西野さんと比べてしまった人に、安冨さんがいる。

共通点がある。

どちらもアーティストだ。

世の中が変わるのではないか、新しい世の中ができるのではないかとワクワクして、それに参加したくなる。

人が入り込んで、のめり込んで、参加したくなるようなストーリーをつくる。

アーティストだ。

どちらも新しい価値観を、みんなに伝えようとしてくれている。

うん、いい感じ。

だが、しかし。ながら。二人は違う。

どんな違いがあるか。あえて言葉にしてみようとしてみる。

西野さんの言動は「目標」がはっきりしている。

「戦」が存在している。

成功という言葉が「戦」に勝つことだし、一つ一つの行いには、全てなにがしかの「成果」があると計算している。

そしてその成果を手に入れる。

それは西野さんの言葉で言えば「影響力」と「信頼」だろう。

お金集めのための技術。

野心を叶えるための方法。

「負け戦」をしない方法。(お金を得るための別のルートを探した結果、テレビ業界とは別の方向に向かって、今にたどり着いたといってもいいかもしれない)

ーーーーーー

一方で安冨さんは、「成果」をそもそも、求めていない。

選挙のときも「投票してくれとはいいません」「一緒に選挙をしてほしい」といいました。

どういうことかといったら、、、、、

「学ぶ」プロセスを重視している。

むしろ結果を出したり「成功」しようとする心が世の中を狂わせているといわんばかりに・・・

「成功」という前提がない。

言語体系が、ビジネスではない。

言語体系が、極めて人間学だ。

ビジネスと子育ての原理は違うと僕は思っている。

ビジネスの原理は、そうだな、、、やっぱり、、、、、子育ての原理とは違うとおもう。

こんなことをいうとこのご時世どかとおもうが。

ビジネスの原理は、父性的だと、僕は感じる。

ーーーーー

西野さんがyoutubeで話していることは、なるほど。なるほど。

といえること。

だけど「定期テスト対策」的なものと、「本質」的なものが、まざっている。

(西野さんの根本原理は「信頼」で生きていく。ことだと僕は思う。)

その区別ができていない、体系化されていない。多分本人は無自覚でやっている。

というのが、西野さん(情報を出し続けないといけない(結果を出さないといけない)から、しょうがないんだろうけど。。。)

西野さんは、前澤さんと同じように、「お金」の実験をしている。

そのやり方や考え方を参考に、いろいろとこれからも考えていきたい。何よりもまず、僕の場合は行動なのだろうけど・・・・

価値観を転倒させる、世界をひっくり返す、という意味では、前澤さんはトリックスターの資格はないかもしれない。(サプライズではあるだろうが)

「お金の価値」と「人の価値」のコントラストを逆転させたところに、西野さんのトリックスターたる資格がある、と僕はおもっている。

ーー

西野さんのyoutube動画を要約すると以下のよう。

結果の出し方-西野亮廣

ねばねばしながら、気持ちが乗らなくても、、作品を作る。

挑戦する人をお応援する。(守る人を明確にする)

「お金持ち」の考え方と、「貧乏人」の考え方の決定的な違い-西野亮廣

「ラッキー!もうけた!」という人(貧乏人)には近づかずかないで、無償で振る舞う。

貧乏人は、与えられる回数が次第に減って行く。そうして、貨幣による冷たい関係しか残らない。これは絶望的だ。

金持ちは、与えた者以上のものが帰ってくる人を、呼吸するように選んで、与えている。

価値の付け方-西野亮廣

クオリティーをつけて価値をつける。か、売る場所を選んで価値をつける。どの市場でだすか。

だれに買ってもらうか。どんな場所でみてもらうか。売り場を選ぶ。

は? キンコン西野が無料のコーヒーショップをオープン!-西野亮廣

お金の価値を、実験する。(結局無料で提供するためのお金は西野さんの「信頼」と「影響力」でサロンのメンバーから出してもらう)

敵は増やさない。

戦に勝つというのは、敵を取り込むこと。

【なるほど】他人の力を使って夢を叶える方法-西野亮廣

目指しているものを、作品に内蔵させる。「この人を、こう使ったら、いいんじゃない?」と誰かに思わせるようなデザインを、自分の作品に組み込む。何を目指しているのか?その上で、目の前の作品の発展過程を思い描くこと。

「守るべきファン」について~ファンとは何か?~ 西野亮廣

変化を、学びを肯定してくれるひと、未来の自分を支持する人。

「昨日より進んでいればいい」というわけでもない-西野亮廣

進んでいる!とおもったら、安心できる。が、自分のゴールから逆算して、制限時間までに、たどり着けるか?

「場」を作ろうとする人間が、「場」を作れない致命的な原因-西野亮廣

作品が中心にあって、それを魅力に感じて、人がやってくる。

会社の方針と社員の考えが違う場合はどうすればいいのか?-西野亮廣

会社を動かす方法。会社を徹底的に勝たせて、発言権を得る。

【西野亮廣】空気を読むことに何の意味もないですよ。過去の常識からいち早く脱却した奴が勝てる時代です。

悩んだ時はお酒を飲んで決断しろ!決めてしまえ!

キンコン西野の「お金」の使い方-西野亮廣

作業効率UPのための投資をする!家を買ってカスタマイズ!

挑戦できるサラリーマン、挑戦できないフリーランス-西野亮廣

安定しているサラリーマンは挑戦を!

ーーーーーー

西野さんはコーチングの人間だと僕には思える。(ビジネスとコーチングは相性がいい)

武器のない人に武器をあげる。戦える!とおもえるようにする。「成功」へと導く。

安冨さんは?

逆に「堕落」せよといっている爆と僕はおもっている。

西野さんはぐいぐい寄ってくる感じ。

安冨さんは風景の一部として僕を見ている感じ。(これは僕の感覚。)

二人の対談を期待します。

マジで。

二人には、共通する点がありながら、どこか、違うところがある。

その間にどんな言葉が生まれるのか。きになる。

コフートで対極的に扱われる(と同時に共に必要とされる)2つの自己と類似している。

人間関係(仕事)を見直した西野さん。(テレビ業界で頑張っても壊れるだけだと悟った)

人間関係(家庭)を見直した安冨さん。(今の夫婦関係で頑張っても壊れるだけだと悟った。)

ビジネスの原理と、子育ての原理の対比だ。

どちらも、抜け出した。

それは、それは、すごいことだと思う。

(いうて、藤原和博さんなんかも仕事を見直して、新しい生き方を伝えてくれているけれど。アーティスト、とは違う気がする)

ーーーー

ぶろぐかいてばかりいないで、 うごかねばならぬ。

そうね。

そうですね。。。

ブログ書いていても、動きがないから、その結果を受け止めて、、、、、

すみません。。。。

こういう人が「子供のために」っていってクラファンをしていることに違和感を感じる。

なぜ日本に学校を作らずに海外に学校をつくるのか。

なぜ最近ノートで子供の時の思い出を綴るようになったのか。

全部、計画のうちにはいっている。

西野さんの描いたストーリーのなかに、参加させられているこの感覚。違和感。(まぁ人間そんなもんだといえないこともないが)

(そういってしまうと、西野さんは「人のお金の使い方にものをいうのは・・・」と返事してくれるだろう。そうね。ビジネスってそういうものですからね。相手から、どう見えるか、どうしたら、自分のストーリーに入ってきてくれるか。

自分でお金を出したらそれで済むけど、それをしないで、あえて「子どものために」と呼びかける。信頼を増やすという作戦でどこまでいくのか。

作った信頼を政治の話にはもっていかないんだろう。敵を増やすからだ。

敵を増やさないという制約が西野さんにはある。

だから西野さんの口からは自民党だとか公明党だとか安倍とかという名前はでてこないのだろう。

そうやって自分のキャラをきちんとコントロールしている。もうそれが自然な西野さんの姿になっている、そんな気がする。それは僕の妬み(月4千万かぁ)も入りつつ、西野さんが自分を語る語り口に騙されてしまったのかもしれないとおもう。人間の不思議さを、人間の不自然さを、人間の愚かさを、滑稽さを感じる。信頼を作り上げた後で、西野さんは何をしようというのか。結局信頼を、お金に替えることをしてきた。

結局は、お金なのか。そうね。そうかもね。惑わされず、しっかりしなきゃとおもいます。

2つの文化【自己疎外・人間疎外】と境界を侵害するナルシシズム

お母さんから相談があった。

お母さんは悩んでいるらしい。

お父さんは悩んでいないらしい。

子どもが学校で先生にいじめられている件について。

もしかしたらお母さんは県外出身かもしれない(まだきいていない)。

お父さんは、富山県の人だろう笑

いやいや、お父さんはなぜか子どもの事情に口を出すことがすくない印象を受けるこの頃。

男と女、でもいいし、学校と家、でもいい。

まったく違う文化があったときに。

その二つの文化が摩擦を生み出しているときに。

どうするか。

ーー

インドネシアのスラウェシ島で聞いた話。

「村には村の儀式がある」

「結婚するときも違うしきたりがあって、島が違えば、儀式も違う」

え?じゃぁ、別の村、地域、島の人同士が結婚するときって、どうするの?

と僕は聞いた。

「どっちもやる」

が答えでした笑

ーーーーー

もちろんこれは儀式であって、行為、振る舞いを変えて二度結婚式をするようなもの。

それで、「よし」なのだ笑

どちらか一方に染まる必要はない。

優劣はない。

二つの文化の思いを背負った二人の人間のための、またその二人を見守る二つの文化への敬意だ。

ーーーーー

郷に入れば郷に従え、という言葉が、日本にはある。

なるほど、例えば最近、日本にやってくる外国からくる観光客の素行が問題となっているらしいが。

(温泉の入り方とか、道にゴミ巻いて行くとか、食べ歩くとか、、いろんなレベルがあるが)

「郷に入れば業に従え」笑というやり方は、日本のどんな精神文化を表しているのだろう。

人間疎外、全体主義の国といっていいんだろうか。

「うちの会社に入ったんだから、従え」

「学校に来たんだから、従え」

「うちの子に生まれたのだから、従え」

人と人のコミュニケーションが、人と人の学びが、そこには生じない。

人間疎外。

そうして、「従って」自己疎外が始まる。

これは人と人の境界線を越えて精神を犯してくる暴力、ナルシシズムとみることもできる。

他者を自分の(じぶんたちの)一部だとみなすこの文化は、ナルシシズムだと僕はおもっている。

集団的なナルシシズム。

凶悪だ。

========

「従え」という言葉は使わないが、常日頃の日常会話の中で、振る舞いの中で、子どもを「従え」ているナルシシストなお母さんがいる。

例えば。

「支援級に行ったら、子どもはお嫁にいけなくなる」といって普通級に止まらせて勉強についていけないと悩んでいるお母さんがいる。

しかも「普通級にいるのは子どもの意思だ」という。

これが自己欺瞞であり、子どもから大事な子ども時代を搾取していても気がつかず、親が子どもを人間として疎外している例だ。

(将来が不安だから勉強「させて」いい大学に「行かせ」るために塾に「行かせる」のと同じで凶悪だ)

他にもいろいろなパターンがある。

欺瞞に満ちた多くのお母さんは「子どもの意思を尊重している」といって、自分に対する欺瞞を認めない(欺瞞とはそういうものだ)。

他者を欺き、自己も欺き、子どもも欺く。

なんのためか。

目的はない。

狂っているだけだ。

しかもその、自覚がない。

ナルシシストとは、そういうものだ。

========

さて、2つの文化の話に戻しましょう笑

ーーーー

例えば。

お母さんは「宿題はやらなくちゃだめ」といっている。

お父さんは「宿題をやらなくてもいい」と言っている。

そういう家庭を想像してみよう。

学校では「それはダメだ」と言われ、家では「それはイイよ」という状況を想像してみよう。

9歳を過ぎていたら、それを疑問に思うだろう。

「へ?どっちだよ!」

その二つの文化、二つの考え方に対して、自分はどう関わって行くのか。

どう「理解」をしていくのか。

「解釈」していくのか。

【学びのプロセス】先生によるいじめとは何か『生きる技法』『経済学の船出』安冨歩

【こどもの「遊び」は魔法の授業】8歳、9歳から思春期までの子どもの発達課題(=お母さんの宿題)。

8歳、9歳は、大切な時期ですーファンタジーと現実のあいだ

【8才からの内言】自立心と感情のコントロールと思春期

学童期に大切な「学び」を保障する場所。

一方の文化を尊重し、もう一方の文化も尊重し、お互いの考えを知ること。

(学校の考えは学校が教えてくれることがないので聞かなくてもいいが、結局は「学校のため」であるから別に聞く意味もないだろうが)

どちらも「大切」なら、両方受け入れてもいい。

両方受け入れられるような心をつくるしくみ、やりかた、振る舞いを学んでいけばいい。

板挟みになって、自分の心が擦り切れてしまう、隠蔽してしまうのが、欺瞞が、一番、ダメダメなパターン。

自分を大事にできなかったら、他の人を本当に大事にすることなんて、できないから。

どうしようもない狂人、魔王は実在する。

その人たちの「文化」とは別に、自分の「文化」を守ろう(破壊しにやってくるから、守ろう)というのが、オトノネのスタイルです。

学校というナルシシズム組織から、子供の心を守りましょう。

子どもから子ども時代を搾取する組織から、子どもの心を守りましょう。

と、おとのねさんは、おもいましたとさ。

これからこの国で幸せになるには。

この国で、幸せとは何か、もう一度考えてみたい。

考えなくていいか。

感じてみたい。

この国で、この国のシステムのなかで、僕はもう少し強くなろうとおもった。

日本は日本仏教の国。

この国でしか使えない、この国の宗教。

この国ならではのしあわせが、あるような気がした。

しあわせをつくりだす社会的装置が故障している。

たまにボロボロになってでてくる心がある。

僕はその「たまにでてくる」ものに目を向けすぎなんだろうか。

各国駐在員へのアンケートの悲しい結果をお知らせします。

<日本のランキングが著しく低いのは、全ての項目において評価が低いことが原因である。具体的に言うと、賃金については最下位、ワークライフバランスについても最下位、子どもの教育環境についても最下位>

— tany (@tani83st) September 27, 2019

昔みたいに、みんなで長屋に住むとか、寺に行くとか。

もう現実に、日本の孤児院、ぱんぱんだからね?

もう現実になりかけています。

こんなにも貧しい国で、しあわせになるには?

日々の暮らしに満足すること、なのでしょうか。

念仏を唱える代わりに、みんなテレビをみていますね。

念仏を唱える代わりに、みんなスマホをみていますね。

念仏が、必要なのでしょうか。

富山のメンタルヘルスと「怪獣」

富山県のメンタルヘルスは数値化されていないもの、かなりやばいんじゃないかと思っている。

それはこういう理由で↓

本当に不思議な【富山ブラック】富山県という子育ての条件。幸福度と自殺者。

(個人のメンタルヘルスではなく集団、組織のメンタルヘルスという概念はヨーロッパの心理学の世界では研究がすでに始まっています)

データの出典をメモっておらずなんだが、路上犯罪検挙数(だったとおもう)は人口で割ると東京都と同じ富山県。

それがほとんど富山県の都市部で起こっているとしたら、東京よりも危険な場所だということになる。

そりゃぁ、お母さんも心配するのもわかる。

ーーーーー

で、今日、社会人の人とレッスンをしながら、話をしながらたまたま思い浮かんだこと。

「そういえば、富山県って、魚津の方とか朝日町いかないと、海が海らしくないよな」

海と人間が、繋がっていない。

海からチカラをもらえていない。

と仮定してみる。

そういう視点で考えてみると、メンタルヘルスと海の綺麗さ・汚さは関係しているんじゃないか?

とおもったり。

綺麗さ。汚さという表現はよくないかもしれない。

どれだけ海と人が関わっているか、である。

たとえば、、、、

新湊の大きな橋を作るために、もともとあった船便がなくなった(まだ運行してるっけ?仕方ないんだろうか・・)

港町、に行っても港町らしさが感じられない。なんでだろう。。(漁港から、人・海のチカラが街のほうまで伸びて行かない)

そもそも富山県なのに魚の値段が高い(おかしい。不漁が続いているのかしらん)。

海浜浴場といっても、目の前にテトラポッドが・・・

釣りをしている人は、釣りをして海のリッチネスをもらっているだろう。

けど僕は釣りをしない。

だから海が遠いのかもしれない。

別の海を僕は知っている。富山よりももっと貧しい(県民所得が低い)、それでいて、海を味わえる場所があった。

海を味わっている人と出会ったから、海のリッチネスをもらえたのかもしれない。

もしかしたら、富山での僕の生活が、海から遠くなってしまっただけなのかわからない。

街中で、のたうちまわっている魚か笑

ーーーー

富山県は文句なしに、海の資源をもっている。

縄文の時代から、この内湾はすくなからずの「富」であった。

立山黒部からくるミネラル豊富な水が・・・とは説明されるが、果たして、現在、そのチカラをどれだけ使っているのか。

使えているのか。

これこそが、富山という場所の「個別化」である。

と僕は思う。

「世界一綺麗な○○」とか増やして定期テスト対策している場合ではない。

「商業施設作り直します」とか定期テスト対策している場合ではない。

休日にイオンとかファボーレ行っている場合ではない。

個別化だ!

個別化は別に、「その人だけ」とか「その場所だけ」を意味していない。

世界一である必要も、日本一である必要もない。

富山らしさ。

富山のもっているチカラを使えているかということだ。

子どもにも、ひとりひとりチカラがあるように。

と思っているのは僕だけか。

(ある人の話を思い出す。砺波の人だったか。。。夏は朝にお弁当をもって出発し海に向かう。楽しんで、1日かけて、また戻る。車がまだ普及してなかった時代の話だ)

なぜ、富山にきても魚は安くなく、また品数もすくないのか(おとのねさんはそれが特に不満です)。

(今の時期、こんなに少なかったっけ???)

富山という場所にいる「怪獣」も、だいぶお疲れのようだ。

だって、政(まつりごと)をする人たちがお金お金でドロドロだもん。

富山の「怪獣」さんはヘロヘロになっているだろう。

疲れている。

病んでいる。

だから人も病む。

人が死ぬ(自殺率が上位ランクイン)。

人が人を殺す。(去年、この時期に、発砲事件がありましたね。覚えていますか?)

【随時更新】富山でまた発砲事件 富山市内の小中学校が全て休校に

僕はそうおもっている。

誰も言わないの?命に関わることだよ?

みんな不思議に思わないの?

急勾配だという富山県の沿岸の地形。

その海底には何があるのか。

海王丸は、何を運んでいるのか。

富山のリッチネスは、なんだろう。

黒部立山を眺めるだけではないはずだ。

観光資源として「お金」にする以外のチカラをもっているはずだ。

人がしあわせになるチカラをもっているはずだ。

富山に暮らしながら、富山のリッチネスを探してみようかな。

一人一人が、富山のリッチネスを大切にしていたら、それだけでも何かが変わるはずだ。

と、おもったりする。

富山のリッチネス・・・・

(ある人は、「ゴールデンウィークでも人が来ないキャンプ場」といっていた。ゴールデンウィークも働かなくてはいけない僕には、そのリッチネスは堪能できないのが残念だ・・・だが別の場面で、富山の「おいしいところ」をいただいた。誰かが知っているリッチネスを別の誰かに伝えていく、一緒に味わう、結局はそういう人間らしい営みが大切なのかもしれない)

ーーーーーーー

ふと思いついた「メンタルヘルスと海」の関係。

人間とつながるだけでは、心を大事にすることは、どうやら、難しそうだ。

(沖縄はメンタルヘルスばっちりなんだろうか?ちゃんと調べたらおもしろそう)

人が、人しか見れない。

人が、人をお金にしか見れない世の中だとしたら。

悲しい。

富山で暮らす人の声を、もっと、大きくしていきたい。

それはきっと、人間らしいことだと、僕は信じているから。

オトノネは、そういう場所です。

オトノネに、耳をすませてみませんか。

あなたのオトノネに。

隣で眠っている人の、オトノネに。

この大地の、海の、オトノネに。

「怪獣」は、悪か。善か。子どもの「問題行動」とは?

富山のメンタルヘルスと怪獣。

フィンランドの精神福祉(メンタルヘルス)の施策と日本の「定期テスト対策」の差が自殺率に現れる。

本当に不思議な【富山ブラック】富山県という子育ての条件。幸福度と自殺者。

【子育てを仕事にしてしまったお母さんへ】大人が子どものときにやりのこした宿題『「自分の働き方」に気づく心理学』加藤 諦三

『「自分の働き方」に気づく心理学』加藤 諦三

この本は、おそらくリストラされた、失業した人に向かって書かれている。

とおもいきや!子育てをしているお父さんお母さんに「本当のこと」を伝えてくれているいい本だとおもう。

仕事を辞めた人には、仕事を喪失した人には、「やめたの?いいんじゃない?よかったね。幸せを掴むチャンスができて」と話してくれている。

そんなメッセージを、僕は読み取った。

僕も学校はとっととやめたらいいとおもっている。

少なからず、子どもの心を守る工夫は、必要だとおもっている。

加藤諦三さんも大人が子供時代にやり残した宿題を次の子供に背負わせる、と言う考えをしているし、それは事実だからそうなのだ。

事実を受け入れられないお父さんお母さんが、世の中に多すぎる。

だからオトノネで学んでもいいんじゃない??笑

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

人間というのは、これくらい周囲から幸せだと思われても心の底では不幸な人がいる、周囲の人が、彼を「幸せだ」と言ったのは、単に彼が世の中の形式を満たしているということにすぎない。そして、周囲の人間の望むような人間になった、といことにすぎない。

周囲の人が望むもの、つまりそれは商品である、

フロムはパーソナリティ市場という言葉を使っている。そして「人はその生活と幸福には関心をもたz、売り物となることに関心をもつのである」と述べている。他人を見る時、人はコオ頃の底を見ようとするよりも、形式を見ようとする。そして形式が整っていれば、それで幸せだというフロムの言葉を使えば「自分はいかに見事に『包装されているうか』である」(p.17)

高校卒業、大学卒業、学校というラッピング、お母さんというラッピング、長男というラッピング、本当にその人がそのひとらしく、そのままの姿でいることができない時間が、多すぎる。家の中ですら、子どもがラッピングされていることが多々ある。

大人も子どもも、中身が大切にされない。

中身で商品が選ばれることが、ないからだろうか。

まだ大和信仰が盛んな富山。(高岡の大和が潰れたのはいいことだとおもう)

形式優先の時代、価値観が画一的な時代を引きずっている。

学校信仰も強い。金沢は富山よりも強い。と僕は感じている。

他人のつくった幸せの基準でしか生きられないのはなんと息苦しいことだろう。

ラッピングで飾られ縛られた生活。

それが「ふつう」の世の中だ。

オトノネは、「ふつう」を問う。

幸せになりたければ、自分を市場に売り込むな。自分の独自性を発展させよ。(p.23)

独自性のない人はただ市場で機械のように働くしかない。

独自性を自分で見つけている人は、やりがいをもって、仕事ができる可能性がある。

その人も、組織の中で「独自性」を殺されるかもしれない。

「画一性」、商品を生み出す機械として雇用者を集める組織にいたら、独自性は成長しない。

大人も子どもも同じだ。

の人のパーソナリティーとか心の姿勢とかいうものを抜きに生きがいは考えられない。もともと生きがいを持てないパーソナリティーでありながら、「仕事に生きがいを持てない」といってもしょうがない。もともとエンジンがついていない車を運転しようとして、ガソリンが満タンなのに動かないと文句を言っているようなものである。

もともとケーキがうまく作れない人がいる。だが確かにケーキを作る小麦粉もバターも卵も十分にはない。そのケーキが美味しくできないという問題を「これはケーキを作る在z量が十分日本にはないからだ、これはアメリカとの貿易の不均等の問題だ」と叫んだりする。そしてそれが違憲として正しいとする。しかしその人に幸運は来ない。このときにケーキを作る材料がないなら「おはぎを作ろうか」と思う人がいたとする。そこで生きがいが生まれる。そこで幸運が訪れる。その人は幸せになれるだろう。(p.24)

心の問題を仕事で埋め合わせる、子どもで埋め合わせる、なるほど、自然と心は「定期テスト対策」的に目の前にすぐに手に入る資源を使おうとするかもしれない。

それで慢性的に、心の本当に大切な場所にスポットがあたらない。

病む。

学業にしても、本当に大切なことにスポットが当てられず、みんな新研究で「定期テスト対策」だけして、終わる。

病む。

劣等感、満たされなさを満たすために、暴力が生まれる。

塾に「行かせる」のも、学校に「行かせる」のも暴力かどうか。

我々は、自分が本当にやりたい仕事、つまりは生きがいを感じる仕事ということにおって職業を選択する動機の他に、もうひとつ、社会的評価を得たいという仕事を考える。そして幸せになれない人は、その間違った目標の達成に固執する。違った道があるのに、その間違った目標達成のために頑張る。不幸になるためにものすごいエネルギーを浪費する。老いた動物の介護で幸せになれるのに、競争に勝つことに全ての生きるエネルギーを浪費してしまう。深刻な劣等感のある人には幸せになるためのエネルギーは残っていない。復讐のためのエネルギーは残っているが、成長のためのエネルギーは残っていない。自分に失望した者には幸せになるためのエネルギーは残っていない。今よりさらに不幸になるための行動にしかエネルギーは残っていない。自分の深刻な劣等感と直面し、それを自分の中で乗り越える人が、生きがいのある仕事を見つけられる。(p.38)

こうして読んでみると、ずばっと表現していて爽快だが、まさに「幸せになれない人」にこの言葉は届かないとおもう。

だがこれは何にでもいることだ。

誤った目標達成のために、頑張って、不幸になる。

目標が違うのだ。

心が違うのだ。

そのことに気がつかないで、みんな「お勉強」をしている。

「小さなブッダ」はその中でなんとかバランスを取ろうとする。

学校の宿題は?親から受けるプレッシャーは?

「小さなブッダ」は、「小さなガンジー」になって、勉強をやらないかもしれない。

だって、親や学校が与えて聞いた目標は、「私の幸せ」にならないのだから。

魂まで植民地化されてたまるか。

毎日くたびれて働きお金を得て商品を購入し癒しを求めながらまた戦場に繰り出す人がいるう。

暮らしのささやかな喜びを感じながら、限られた時間を働き、生きる人がいる。

心が大事。

僕自身が、最近、違和感を感じていることでもある。

会社員として働くのではない、社会人として働く、生きる、暮らしを模索している。

模索しながら、「どうせなにをやっても」と感じることもある。

それは学習性無気力というもので、多くの子どもたち、大人たちが学ぶことであり、学校や社会全体がその構成員に教えていることでもある。

学習性無力感・学習性無気力とは?

「絶対無理!」症候群!無気力の原因は?

学校の偏差値教育(相対評価)と家庭教育(絶対評価)でセルフハンディキャップ・無気力・無力感よさよなら

無気力になってしまったら、しばらく休むといいだろう。

休むというチャンスを、自分でつくるのだ。

ひきこもりは、チャンスである。

次のチャンスを得るために、外からの刺激を受けない環境をつくるという、チャンスをつくったのだ。

チャンスはある。

けどチャンスは用意されていない。

チャンスは奪われる。

チャンスを奪い取ろうとする人たちが溢れている。

だからチャンスはつくらなくてはいけない。

チャンスは自分から取りに行かなくてはいけない。

チャンスは隠されている。

チャンスは埋もれている。

多くのチャンスは、社会的に殺されてしまう。

生き残ったわずかなチャンスをつかみとるには、取りに行くしかない笑

意欲を喪失した時に能力まで失ってしまう。

仕事の能力と生きる能力とは違う。このことが理解できるか理解できないかは、意味のある人生を送るためには決定的なことである。(p.43)

意欲とはなんだろうか?

英語でいえばMotivationらしい。

モチーフという言葉がある。

例えば画家や作曲家が作品の「題材」にするものだ。

花瓶であったり、あるメロディーだったり、夕焼けであったり・・・

人生のモチーフとは、なんだろうか。

何を描こうとしているのだろうか。

描こうとしているものが見えている状態、それを意欲がある、といってもいい。

世間は表面的なことを教えている。その結果成功した人は人に見せないことをしている。だから社会的に認められない仕事に怯える。80歳になったら四畳半でよい。二階屋は大きすぎる。ある高齢者である。オニギリにノリを巻かないで、水を入れるコップもない。ペットボトルもない。佃煮のビンに水を入れて、ビルの屋上で食べた。「これで楽しいかな」とやってみた。これで幸せなら、今の生き方を間違っていない。そう思ってやってみた。「楽しかった」そこでその高齢者は「お金がなくても80歳で生きられる」と思った。

「人が見たときにどう思うか」ではなく、「私がどう感じるか」である。これが生きる能力のある人である。生きる力のある人である。(p.47)

ラッピングではなく、中身。表面的なことではなく、中身。

この高齢者も、もともとはお金持ちだったのが、お金持たないになったかもしれない。だから、「これで楽しいかな」と実験できたのかもしれない。お金持ちになってからでないと、失ってからでないと、わからないことなのかもしれない。

ラッピングではなく、中身。表面的なことではなく、中身。

僕自身の生き方も、もっとちゃんと感じてみないと、ただあくせく息をしているだけで死んでしまう。

そうおもった。

あらゆる絶望というものは結局、一なのであるということを知らねばならないのである。つまりある唯一の価値観の偶像化、絶対化である。(p.49)

価値観を、喪失してみよう。

身について離れないその価値観を、喪失してみよう。

手放してみよう。

「え?不安?」

そうして不安なまま死んでいく人がいる。

不安なまま子どもに不安を押し付ける人がいる。

僕自身がそうかもしれない。

なぜ不安なのか。

何が不安なのか。

それこそ、不安とどう付き合うかという物語を描くモチーフを用意するといいのかもしれない。

「あなたの人生のモチーフはなんですか」

自分自身を学畜と称ぶ子どもたちはどう答えるだろうか。

まだまだ答えられないだろうか。子どもだから???

いやいや、「今」のモチーフがあればいい。

オトノネを響かせよう。

ーーーーー

エリートコースで自分が精神を患うか、かわりに子どもを精神病に追いやる人がいる。

子どもは大人を救う。

「代わりに僕が、私が、大人のやりのこした宿題をやるんだからね!」

大人は、宿題を子どもに背負わせていることに気づいていないことがおおい。

学校の先生すら、気づいていないのだから。

『アダルト・チャイルドが自分と向き合う本』

8歳、9歳から思春期までの子どもの発達課題(=お母さんの宿題)。

教育とは何か。なぜ、日本人は握手をするようになったのか。【お子さんに宿題を「やらせる」前にお父さんお母さんがやらなきゃいけない宿題】

「時間」が課題・宿題というバケモノになったら(おとのねさんは、やれ!やれ!と言う人だった)

コドモとして未成熟なオトナ

働きだおして、死ぬまで子どもから離れられず、「親子」という仕事に子どもを巻き込む人がいる。

「真面目」という褒め言葉の裏には、闇がある。

現実の世界を観察する子どものコメント

ーーーーーーー

人と人が関係できない仕事がおおい。

人と人が暴力で結びつく仕事がおおい。

喜び合える仕事がすくない。

ハートワークが大切なのに、ハードワークのための組織がおおい。

親子関係すらハードワーク、ビジネスの原理にさらされている。

心がない親子関係が多い。お母さんも迫られている。魔王に追われているから仕方がない。。

といったら終わりだが。

ハートワーク、子育ての原理を強められないものだろうか。

ハートワークとは、、、、

自分の心を大事にできる働き方であり、暴力ではなくしあわせを生み出す仕事のことだ。

同じ職種であっても、ハートワークをしているところがあれば、アウシュビッツみたいにハードワークしている人もいる。

同じ組織の中にいても、ハートワークをする人もいれば、ハードワークをする人もいる。

子育ての原理とは?

心と行い、言葉と心が一致する生き方を指し示す。

ホンネの世界だ。ホントウの世界だ。

ハードワーク、ビジネスの原理とは?

お客さんを騙したり脅したり、無知を利用して陥れたり、買ったり、負けたりする仕事、生き方。

「学ぶ」という仕事は、ハートワークだろうか?ハードワークだろうか?

勉強する気になれない子??????

お子さんが正しい生き方をしています。

と僕は言い切りたい。

ーーーーーー

「社員のために」働くという経営者がいる。

なぜ社員がここにいるのかわかっていない。

お金のために??

そうして彼のしたことは工場の規模を大きくし、「外国人労働者」を大量に採用することだった。

会社を維持するために、他の会社を潰す。

これがビジネスの原理である。

「学び」がハードワークにしかならない学校は、学校という名に値しない。

—–

その仕事は、天職ですか。

あなたの個性値が、天の才が、どれだけ生かされていますか。

どれだけの喜びですか。

体を動かすのが得意なら、体を動かす仕事でいいでしょう。

神経質なら神経質でもできる仕事(神経質でなかったらできない仕事があります)でもいいでしょう。

あなたの個性値が、天の才が、どれだけ生かされていますか。

ふらふらと歩いていたら(ふらふら歩くというチャンスを生かしていたら)、生きがいを感じられる仕事がみつかった、という人もいるでしょう。

自覚なく、やってみて、感じていくのでもいいでしょう。

多くの心ある人が、心のない組織の一部になっていることを、僕は悲しくおもうのだけれど。

そこで本当に自分が生かされているのか。

組織は、個性を潰すのか、生かすのか。

そうやって、しあわせの在り処を探して行くことが、学び、というものなのかもしれないとおもう。

ーーーーーー

生活、は明治以降にできた近代的な用語。(だよね?)

暮らし、はもっと昔からあった。

生活という言葉には、いろいろな近代の魔王の呪いがかかっているかもしれない。

暮らし、という言葉を大切にしていきたい。

ーーーー

自分に目線を向けているときに、狂った人間が、魔王が、暴力を振るってくることは多々ある。

強さとは何か。大切なものを、しあわせの種を、守るチカラのことかもしれない。

大切なものがない人間に、強さはない。

大切なものがない人間は、虚しく暴力を振るい悲しみを世界に撒き散らすだけだ。

強さは得るものではなく、そこにあるもので、ただ「モチーフ」を目の前に多くだけでいい。

大切なものが、きちんと感じられているだろうか。

他人の評価に怯えていないか。

他人の暴力を恐れていないか。

世の中にいる多くの批判者から、お母さんは、お子さんを守れていますか?

お母さん自身が、お子さんを苦しめていることが多々あるから悲しいのだが。

多くの人間が、足を引っ張ってくる。

大人は子どもの足を引っ張っていないか。

大人の恐れが、子どもを傷つけることがある。

僕たちは、恐れていないか。

誰かを妬んでいないか。

そのごちゃごちゃした感情を、なんとかしてみませんか。

「弱くてもいいよ」という言葉があるが、そのうち強くなるから大丈夫。

弱くても弱いなりに暮らせるんだよ(強さはあるんだよ)ということだろう。

強くなるために、学ぼう。暮らそう。休もう。そして、話そう。

オトノネに来よう!笑

ーーーーーーー

運命とはなんだろうか。

運命とは、命が運ばれて行く道すじのこと。

歌って踊るしかない笑

============

もし、本当に自分が好きなもの、やりたいものに巡り合った時、それは救いの時である。その仕事が、どんなに過酷でも、あるいは社会的に評価の低いものであっても、決してその人の自我が崩壊したりすることはない。不安になったり、無気力、あるいは異様の喪失などということは起こらない。ある意味では、そうした社会的評価とか、結婚式という形式とかは、真実は得られることがなかったことの代償にしか過ぎないかもしれない。本当のものに巡り会えない人間が、せめてそうした形式だけによって、ある種の満足感を得ているだけに過ぎないこともある。社会的に権威ある仕事に執着して、若くして燃える着る人は結構いる。

好きで始まった恋愛では、別れる時にしがみつかない。不安や寂しさが動機で始まった恋愛は、別れる時には相手にしがみつく。そしていろいろなトラブルを起こす。恋愛が始まって相手の言動に対する要求が多くなってきた時には、それは不安や寂しさが同期で始まった恋愛である。

仕事も同じことである。好きで始めた仕事なら、やめたほうがいい時期が来れば、つまり適切な時期が来れば、やめられる。部長の立場が、体にきつければ、やめられる。部長の地位にしがみつかない。しかし権威が欲しい場合には健康を害するまでする。好きなことではなく、名誉とか何かの心の葛藤から始めた仕事は、やめるべき時期が来てもやめられない。(p.135)

親と子の関係も同じだと思う。

子育てが「好き」かどうかを問うてみる。

いや、子育ては「好き」とか「嫌い」じゃないだろう、というかもしれない。

では、子育てを「やめる適切な時」はいつですか。

「お母さん」という立場によって満たされる感情はありますか。

子育てをしながらしていく判断の動機が、お母さん自身の不安や寂しさではないのですか。

42歳、病院の院長、有名医科大学を疎通業、大学病院に勤めた後、開業したくて開業し、今は病院の院長になった。全部夢が叶ったにもかかわらず、どうしよもない無力感に苦しんでいる。全てそろっている。形の上では満たされている。納得もしている。でも満たされないし、納得もしていない。

それが実存的欲求不満である。

「すべての努力に目標も目的もないというこの体験を私は実存的欲求不満と名付けました」それは本当の自分に出会ったことのない人である。自分の真実に出会った人間の強さを体験したことのない人である。

「生活のすさみと虚しさ、内容の空虚と無意味さの感情がそれです」である。

自分自身を裏切ってしまったら、社会的にどんなに成功してもそこに残るのは空虚感である。ところで先の病院の院長の話に戻る。この恵まれた人が生きがいを持てないのはなぜか。それは現実に対処してこなかったからである。青年期の心理的課題である「興味の覚醒」を怠ってきた、自分を知る努力をしてこなかった。親の意思に従うことで、42歳になるmで生きてきてしまった。

自分に正直であることと、自分を知ることは同じことである。self-awarenessが重要だということは、自分に正直であることの大切さを言っているのと同じである。自分の実際の感情を偽っていたら、自分はどんな人間であるかがわからない。(p.138)

与えられるものは与えられた。

手に入れられるものは手に入れた。

それでも虚しい。

そんなお父さんお母さんがたくさんいる。

もしお父さんお母さんが満たされているならば、子どもも満たされて育つはずだ。

青年期の心理的課題をやってこなかったツケを払うことは、、、

大人になって、家を買ったり、なんだりして身動きが取れなくなってしまった後では、すこしばかり大変なことに感じるかもしれない。発達段階を無視した「定期テスト対策」をすると、人として学ぶべき大切な心が育たない。

ーーーー

「手離すタイミング」というものがある。

それは自然にやってくる、わけではない。

多くの人が子供を手放せずにいつまでも心理的に一体化したままである。

小学生のときが児童虐待のピークなのは、「9歳」を通過するからだと僕は思う。

この9歳で子どもは親を離れることを試みる。その時に「一体化」しているままだと勘違いしている親が、コントロールを続けていると、子どもが死ぬ。中学生、高校生になって虐待が減るのは、子どもが逃げられるようになるからだ。もしくは順応して完全に母子カプセルの中でしか生きていけなくなり、「ありのままの自分」を捨てる選択をしたからだと僕はおもう。

そして思春期を迎えられず、自立できない。

親の人生を歩む。

自分の人生を歩めない。

もしそういう人が結婚して子供を産んだら。

その子どもも自分の人生を歩めない可能性が高い。

世代間連鎖という。

僕はそれを強めて「世代間の宿題なすりつけ現象」とでもいおうか。

大人が子ども時代にやらなかった宿題を、子どもに背負わせるのだ。

子どもはもちろん、宿題をどうやったらいいか教わらない。

さてさて、、どうしたものかな?

ーーー

あるテレビ局の有名な司会者がいた。その人の名前がついた○○ショーという番組が長く続いた。そしてその○○ショーが終わって彼はうつ病になった。おそらく本当に司会が好きではなかったのだろう。もし本当に視界がs気なら、そこまで夢位になれば、司会の仕事はいくらでもあるはずである。

彼は自分の生きている基準を変更できないでうつ病になった。彼の毎日は、スケジュールをこなしている毎日だったのである。彼は感情で「行きたくない」「出席したくない」がない。調子が悪くてもいく。とにかくスケジュールをこなすことで安心する生活をしていた。

彼は全部やるべきことをしていた。疲れるという意識なしにやるべきことをやる。限界を超えて、そしてうつ病。我慢をしてスケジュールをこなしてきた。目的が外から与えられている。

うつ病には目的地についても達成感がない。うつ病になった彼は、視界が好きでなくても人の注目があったうちはいい。決められた通りに動いている自分が見えていない。スケジュールをこなしているだけ。この道も、あの道も、その道もなくて、やり直す知恵もない。そういうときに「あそこに行きたい」という気持ちになったら、自分が見えてきた。自分の意思で動き始めた。(p.140)

スケジュールだらけのこどもの環境。

小さい頃から「ひま」がない。やりたいからやったというのが本当かどうかもわからないくらい「お稽古」をさせられる。

「遊び」というものがあることを、知らない。

どこかで時間つぶしのサービスを受けること、与えられることを人生の醍醐味だと勘違いしている人がいる。

暇つぶしに塾に行く。暇つぶしに学校に行く。別に行きたくもないけど、何もないと何をしていいかわからない。

そういう人がたくさんいる。

暇を埋めようとする人がいる。

遊びの時間などもってのほか。

本当にやりたいことなんてわからない。

自分がしたいことをしたことなんてない。

なにそれ意味がわからないからとりあえずイオンモールに行こう、そこにはブラブラ虚ろげに歩き回る人がいるという考え方。

うつ病になるまで、「世代間の宿題なすりつけ現象」を続けるしかない。

立ち止まれるまで、エンジンが壊れるまで、飛び続けるしかない。

走り続けるしかない。

人の心とは、そういうものだとおもう。

体からのメッセージを拒み続けて、そのまま死んで行く人がいる。

本当の自分の心に出会えずに、人として生まれた喜びを感じられずに、死んで行く人がいる。

人として成長できずに、自分がやらなかった宿題を子どもに押し付ける親がいる。

ーーー

うつ病の規範意識の背後には恐怖がある。うつ病者は恐怖感から気は錦が強いだけである。

やるべきことをしなかったときの恐怖感。それが規範意識。「これをしないとすごいことが起きる」という小さい頃の恐怖感を再体験している。

ある女性である。小さい頃母親が「ちょっと、そこの物をとって」と言った時に、すぐにとらないと殴られた。それが彼女の大人になってからの焦りの原因だった。別の女性であるいつも「なぜこの問題を解けないの」と怒られていた。しかし解き方を教えてくれない。「私はやる気がなかった」という。泣いている時に母親は無理やり勉強を教えようとした。私は勉強が嫌いだった。学校が嫌いだった。それは周りが敵だから。

この女性は大人になって、仕事は「倒れるまでやる」と言う。燃え尽きた後にはうつ病になった。彼女は今までの自分の決意で道を選んでいない。

嫌なことを我慢するのが限界にきている成功者もいる。企業を興して成功する人がいる。自家用ジェットを持つ。お金を使うことが幸せと思う。でも何をやっても何かつまらない。心の中で楽しむ能力がないと、合コンでシャンパンになってしまう。毎日コミュニケーションして築いていくものを、ある講演を聞いて、済ませようとしている。(p.141)

多くのお父さんお母さんは規範意識に縛られている。

そこから外れたらどうなるかわからないという恐怖がある。

お父さんお母さん自身が規範意識から外れたことがないからだ。

規範の中で動いてきた。

規範から外れるのが怖い。

いい子ちゃんにしてきた。

言いたいことをいわないできた。

本当にやりたいことを我慢してきた。

自分が経験してこなかった世界が怖い。

自分が安心できないことは子どもにもやらせない。

という考え方なのだろう。

いやいや、あなたと子どもは違う人間ですからね笑

という事実一つがわからない。

世の中からのプレッシャー「子育て」という規範意識も絡んでくる。

がんじがらめだ。

子どもが、親を超えて成長することができない。

親が、子どもを自分以上の人に育てようとしない。

親の想像力、親の価値観の中でしか、子供が育たない。

人間性は、どんどん縮小していく。

子どもは自分がもっている命のチカラを使えない。

自分を失った子供は考えることがない。

ありのままの自分を見てもらえなかった子どもは自分の命を感じることがない。

ただただ、与えられたシステムに流されながら、合コンでシャンパンをやったりアルコールやら仕事中毒になって潰れていく。そこまでいかないで質素に暮らしているとしても、規範意識のなかで狭苦しく鬱積したエネルギーははけ口を求める。

子どもが犠牲者になる。

精神的な虐待である。

あまりにも多くの大人が子どもをいじめたり、虐待しているので、みんな逮捕したら日本は潰れるだろう。

ーーー

自分自身の目的を持つ。

何になりたいかではなく、自分は何者であるか、それが「青年よ、大志を抱け!」の前提である。

それがわかれば宝くじ以上。宝くじに当たった人は不幸。自分の力を用いた人は幸せ。愛されることではなく愛すること。認められることではなく、認めること。理解されることではなく、理解すること。人の顔色を伺うのではなく、自分で決心をし、自分で責任を取る訓練をすること。これが他人に重心があるのではなく、自分に重心があるということである。自分に嘘をつくな。自分を好きになれ。手抜きしないことは何か辛く感じないでできたことは何か。疲れていてもしたことは何か。人が期待したことをするのではない。自分がしたいことをする。同じことをしているの鬼、他人は続くが自分は続かない。楽しくない。(p.143)

オトノネの座右の名である。

====

====

基本的依存心と自由への渇望の葛藤を解決しようとする。その試みが本質的に失敗したのが神経症である。

毛に主義的親の場合には、子どもは親を深く内面化してしまう。その内面化された親から抜け出すことが難しい。どうしても親の期待した人間になろうとする力が働く。親に喜んでもらうことが生きている意味になってしまう。親の期待した人間になるこどが大きなプレッシャーになる。

子どもにとって失敗が大きな打撃となるのは、親が子どもの失敗を望まないからである。大企業に就職してうつ病になる。あるいはエリート官僚になって自殺するなどの人たちは、おそらく彼らの性質としてはそのようなコースが適していなかったのだろう。

しかしどんな自分の適正に反しているとはいえ、それが親の期待するコースであり、そのコースを進むことが彼らの人生の意味であり喜びになってしまった。この二つの矛盾をカイケルできないままに、最終的に挫折していったに違いない。(略)

カレン・ホルナイの言うように、基本的不安感を持つ人は、優越することが「緊急の必要性」である。それなのに、優越できない。そこで神経症的自尊心を持った人は自分の独自性の強調を始める。(p.148)

「子育て」を失ったら、子どもに対する自分のコントロール権を失ったら、、、何をしたらいいんだろう?

子どもが「ちゃんと」「立派」になったことを周りの人に見てもらうために情熱を注がずに、何をしたらいいんだろう?

お父さんお母さんのもつ人生の虚しさを埋めるために、子供を利用しているお父さんお母さんが多い。

本当に充実している、満たされている、「生きている」親を持つ子どもは、しあわせだ。

———-

答えをほしがる世の中です。

何が正しいのか、正しいことを、安易に求めようとする世の中です。

その答えを他人に求める規範意識が強いお父さんお母さんがたくさんいます。

けれども人生はその人のものです。

世の中に一人として同じ人間はいないという事実を認めていますか。

いろいろなことをするから、自分にはこれが向いていないとか、これには向いているとかがわかってくる。(略)そういったことを体験するから、自分は政治家には向いていないなとか、作家に向いているかなとかわかってくる。詩人がよいわけでもなく、政治家がよいわけでもない。どちらが自分に適しているかと言うことだけである。その適性は体験からしかわからない。自分んは気が小さいとわかるから、自分の人生の洗濯ができてくる。政治家にでもなれば鈍感なことがものを言うであろう。しかし鈍感なことがよいわけでもない、繊細なことがよいわけでもない。

自分が繊細であるか、鈍感であるかは、何もしなければわかるはずがない。自分は何に向いているかなど体験からしかわからないであろう。(略)

自分の弱点を受け入れると自分の長所が見えてくる。自分の弱点を受け入れると頑張り方がわかってくる。自分の弱点を受け入れないと、頑張って努力しても最後にはノイローゼになることが多い。

「競争がよいか悪か」という議論は的を得ていない。

詩人の適性をもった人が政治家になり、偉くなろうと権力闘争をしてはならない。またビジネスパーソンになり、出世競争をしてはならない。しかし、詩人同士で良い詩を残そうと競争するのは結構な話であろう。お互いに同じ適性を持った人たちが競争するのは望ましいことであるが、自分の適性をまげて頑張るのは望ましいことではない。繊細な人が、鈍感な人と競争して頑張ってはならない。(略)

自分に適した仕事がある。しかしそれでは自分が満足できない。自分の傷ついた自尊心が湯うるさない。自分の能力に適した仕事では、小さい頃、受けた心の傷が癒されないのである。人にはそれぞれ天職といわれるものがある。心に葛藤のある人はそれを無視する。(p.159)

====

こういうことが、感じられないから、みんな子どもの天の才を潰していく。

そうして今の日本ができた。

不安だらけの、人間の世界。

まぁどの時代でもそんなことは多々あった。

人間とはそういう存在なのだと割り切るといいかもしれない。

だとしたら、オトノネは何をしたらいいのか?

それこそ、自分のしたいことを、やりたいようにする「今」この過程を通じて、実験しているところ。

====

私的な生活を需実させることと自分の神経症的な野心を達成することとは、全く違った価値観の世界のエネルギーの使い方である。仕事の能力はあるが生きる能力のない人は、自分の名誉を求めるためには惜しみなくエネルギーを使うが、自分の子どものしあわせのことにはエネルギーを使わない。(p.165)

多くのお母さんには、なんのことかわからないことだとおもいます。

「子どものしあわせのために」なんでもやっていると、勘違いしているのです。

難しい漢字で書くと、自己欺瞞です。

「子どものしあわせのために」ではなく、「私自身の不安や不満、自尊心や神経症のために」子どもを利用しているだけだと気がつかないのです。

子どもが、お母さんのために、心も体も捧げて、お母さんの不安や不満、自尊心や神経症の犠牲になっていることに、気づかない。

子どももそのうち、無感覚になってくる。

犠牲になるのが当たり前になってしまう。

あまりにも慢性的な「心の喪失」状態に、子どもの心が耐えられなくなり、閉ざす。

命をお母さんに渡してしまう。

お母さんはそれで輝けるのかといえば、輝けない。

ただ、子どもの命を浪費するだけ。

子どもの輝きをお母さんの心の中に閉じ込めて鈍い光に変えているだけ。

そういう状況にいる親子が多すぎる。

オトノネどころではない!??

======

引用しまくって長くなっているけど続けます。

=======

生きがいを持って生きるうということは耐えず成長していくということである。それは成長に伴う不安との戦いでもある。

不安と不満の選択で不満を選べば、生きがいは無理である不満で文句を言っているのが心理的には楽であるが、生きがいはない。人間は矛盾した存在だから、どうしても不安と不満の選択を迫られることが多い。成長欲求と退行欲求の葛藤は人間の宿命である。生きがいとは葛藤の中で成長欲求に従うことである。ということは退行欲求を乗り越えることである。(p.169)

生きがいのある人生を選ぶか、虚しい人生を選ぶか。

時として体が決断することがある。

体が、主張することがある。

それが精神病であり神経症であり、うつ病であったりする。

それを薬でとめて、心のメッセージを読み取らずに虚しい人生を送るか。

それを子どもにふっかけて、子どもの命を喰らうか。

私たち世俗に生きる者にとって経済的利益があると言うことは大変な魅力である、そこでお金が入ることいなるとついつち浮かれ出す。バブルの時代の日本の企業のようなものである、しかしそうして大切なものを失ってしまう。生きがいと経済的利益が両立すれば問題はないしかし残念ながら両立はなかなかしない。少なくとも両立はしないと覚悟を決めた方が良い。

結果として両立すれば良いが、それは目標とすべきことではない。

ちょうど好きな人と恋愛結婚をして、快適な生活を望むようなものである。たまたまそうなるのならよいが、はじめからそんなことを望んでいれば、両方を失う。まさに「二兎を追うものは一兎をも得ず」である。ジブ運に適した仕事で経済的条件の良い会社などあるはずがない。(p.176)

世の中不安だ、だから子供には・・・・というお母さんがいる。

世の中の不安をより強くしていることに、気がついていない。

不安な社会をお母さん自身が助長していることに気づいていない。

お母さん自身が自分らしく生きられなくて、子どもに「やりなおし」をさせていることが多すぎる。

「私の時はこうだったから、この子をこうさせたら、こうなるのではないか」という、子どもをつかった「自分の人生の再実験」をしているお母さんが多いのです。

その願いは、あってもいいでしょう。

「私はまだ不満だ。だから子どもは満足できるように、もっと、もっと。。。。」

もっと不満を拡大しますか?笑

自分の宿題は自分でやりましょう。

一人では難しいのはわかっています。

なのでオトノネで一緒にはじめませんか。

お母さん自身が自分の生き方を見直すことが、お子さんのしあわせになります。

長いこと「あることだけ」をしていると、脳のその分野だけが活動し、その分野だけが発達して全体としてバランスがとれていないことがある。スポーツばかりではない。勉強でも同じである。有名大学にはものすごく勉強しないと入学できない。その勉強も、ほとんどがいろいろなことを覚えているだけである。受験勉強をどんなに頑張っても、それで生きる能力が高まるわけでも何でもない生きる能力というう視点だけから考えると勉強の仕方によっては「その勉強は無駄」としか言いようがない場合がある。生きる能力とは、脳のいろいろな部分が正常に働くことである。(略)生きる能力とは運動も勉強も全体として脳が正常に働くことであるう。長い人生で、どうしても不得意領域に拘らないではいられないという時期もある。そういう時は、今自分は仕事の能力を高めているのではない、生きると言う能力を高めているのだというように、仕事を自分の人生の中で位置付ける。「仕事と私的なこととどちらかを重視する」という問題ではない。(p.205)

勉強は、成績を上げるためにするのではない。

自分の生き方を見つけるプロセスだ。

自分の全体を見る経験だ。

自分の個性、特性を知ること。

自分の限界を知ること。

自分の本当の気持ちを知ること。

自己決定すること。

自己選択すること。

積極的自己責任を負うこと。

責任

「責任」という言葉について

学校の責任と義務(責任について・・・いくつめ?)

オトノネがやっていることだ。

学校では学べない。

学校で何を学ぶのか?

無気力を学ぶ。

作業を学ぶ。

学び方は学ばない。

学校の偏差値教育(相対評価)と家庭教育(絶対評価)でセルフハンディキャップ・無気力・無力感よさよなら『よくわかる情動発達』

学習性無力感・学習性無気力とは?

「絶対無理!」症候群!無気力の原因は?

定期テスト対策だけしかしない。

その子の全体をみない。

すべてが数値化される。

点数化される。

そして「あの子は何点だ」という世界。

劣等感

見栄

愛情飢餓

自己阻害され、他人とのつながりをつくれない人にとって、最後の砦は自己栄光化である。それによって自分の安全を守ろうとする。これが包括雨滴神経症的解決「a comprehensive neurotic solution」である。これに失敗すれば自殺するだろう。霞ヶ関のエリート官僚の自殺がこれではないか。日常生活のいろいろな悩みを一気に解決するのが包括的神経症的解決である。神経症的傾向の強い人にとって、それが仕事である。仕事で自分を栄光化することで、心の葛藤を一挙に解決しようとしている人がいる。そういう人にとって、心の葛藤を解決する手段が仕事である。(p.213)

子育てというものを、仕事として作業しているお母さんがいる。

「いや、そんなことはない!」というかもしれない。

心が大事。

子育ては仕事ではない。生きるという本質そのものだ。

生まれてきた子どもの子育てを、与えられた仕事だと勘違いしていないか。

子育てが、本当は嫌なんじゃないか。

しゃーなしでやっている。

他の誰もやらないし。

私がやるしかない!

と感じていないか。

子育てがストレスになっていないか。

あれも「しなくちゃいけない」

これも「しなくちゃいけない」

心が病んだ人の自己栄光化の特徴はあくまでも動機である。なぜ自己栄光化を求めるかと言うことである。神経症的自己栄光化の特徴は行動特性であって、性格特性ではない。神経症者が自己栄光化にエネルギーを注ぐ時には、日常生活が疎かにされる。(p.214)

日常生活ってなんだろう。

「生きるに値する暮らし」のことではないかと僕は思う。

お母さんの暮らしは、生きるに値しますか。

子供がいなければ、生きている意味がないですか。

それは病気なので今すぐ休んでください。

「ちゃんと」子育てをしたという証明がほしい。みんなに「子育て」で認められなかったら不安になる弱い心がある。

だから高校にも「ちゃんと」行って、大学にも「ちゃんと」行って、いい会社にも「ちゃんと」いって。。

規範意識の中で、「ちゃんと子育てした」という承認がなければ自分が傷つけられてしまう。

こどもを「ちゃんと」育てなかったら・・・

そこに子どもの意思はない。

子どもの意思を「ちゃんと」尊重しているようで、「ちゃんと」コントロールしている。

子どもは自分で考えられない。意欲も持てない。何をしていいかわからない。

スケジュールは管理されて、選択権がない。

劣等感で生きているお母さんに育てられた子はもっと深い劣等感の中で生きる。

自分でやらなかった宿題を押し付ける大人が、多い。

包括的神経症的解決としての子育ては、まさに「仕事」であって、よろこびでも生きがいでも幸せでもない。

発表会で自分の子を自慢することで自分の劣等感を埋め合わせる。

テストで点数が取れないと自分が評価されていないようで腹をたてる。

(もちろん先生からは、暴力的な言葉を言われるだろうが、劣等感をもっているから甘んじて受けるしかない。それを子どもにさらに押し付ける。)

子どもを塾に連れていき、親が自分自身の劣等感から解放されたい、解決したいとおもう。

そういう親を、世の中では毒親といいます。

悩んでいるときににはことに小さなことをきちんとすることが大切である。さらに「小さな仕事をうまくこなす人間を見つけたら、大きな仕事を与えて見ること」というのも先の本の中にある。小さなことが大切ということがわかるようにならないと充実した人生をおくることはできないし、もちろん仕事もできない。「することが見つからない」と悩んで相談に来る人がいる。なぜすることが見つからないかというと、自分を偉大に見せることばかりをしようと考えているからである。「することが見つからない」と悩んで相談に来る人は自分のできることをしようとしないで、自分の威信を高めることばかりをしようとする。そしてそう悩む人は小さなことを一つ一つ地道にしていく努力ができない。楽をして偉人になろうとしている。

カレン・ホルナイの言葉を借りれば、登山を望まないが、山の山頂に行きたい。

生きがいとは、何かを求めて何かをしようと思う心なのだが、神経症者は何かを求めるのだが、何かをしようとしない。(p.217)

心の渇きを癒すものは日々の努力によってしか得られないある日突然自信を持てるなどとはおもわないこと。(略)カレン・ホルナイが言うように神経症者は自己栄光化の家庭で現実に対する感覚を失っている。小さいことをすることで神経症から普通の人の感覚を取り戻す。あなたの位置は「ここですよ」と言うことも教えてくれる。神経症者は想像の世界に行ってしまい、現実とは関係なく自分をすごいものと想像してしまう。カルト集団がその典型である。(p.218)

目の前の現実、子どもの心がみえていますか。

人間関係を始め、悩んでいる人は身近なことをきちんとすると言うことから出発していけば、かなりの部分、解決することが多い。親の愛情を感じられないままで学生時代になる。そこでも人間関係の訓練ができていない。さらになんの準備もないままで会社の人間関係に入っていく。会社に入る前にいろいろ体験していて、うまく生きていけるようになっていない。要するに心理的にまともな人間に成長しないままで、いきなり社会的に仕事を始めている。(p.227)

そこで自分の子ども時代に違和感を感じて、振り返って、自分で人生をやり直せる人がいる。

そうでない人もいる。

オトノネに関わってくれた人の中でも、紆余曲折で、今まさに、大人になってから、自分はこれからどうしようか、自分の人生を見つけ出した人がいる。その人は、長い長い時間、休んでいた。休みながら、いろんな人と関わっていた。その中で、問いかけていた。問いかける心を大事にした。感じる心を大事にした。

そういう時間も、新しい人間関係もなく、ただ同じところで窮屈な価値観の中で過ごしていたら、出て来るものもでてこない。

一生を、棒にふる。

僕自身、「やばい」とおもったら逃げてきた。

自分の能力の限界、環境の中で最大限生きる限界を引いて、マズイとおもったら、別の環境に移ってきた。

それが自分を守る自分の方法だった。

変えていく中で、学んで行った。

決して日本では学べなかったであろうことも、海外で学んだ。

決して日本では感じられなかったであろう生きる感触を、海外で学んだ。

大人になってから、親の選択、親の意思から離れて自分で生き直すのには、長い長い時間がかかる。

だって、子どものころにやれなかった宿題を、親の分まで、やらなくちゃいけないのだから。

子どもは、たくましい。。。

人々の心の中で、野球がイコール人生になったり、会社がイコール人生になったりしていることが問題なのである。野球の能力と生きる能力とは違う。会社で活躍する能力と生きる能力とは違う。仕事で挫折した時には生きる原点に戻ることである。(p.231)

挫折してから、堕落して落ちきってから、オトノネにきてください。

「堕落」しなければ、課題を真面目にやる無意味さに気がつかない?(坂口安吾の『堕落論』)

義務教育学校の本当の意味とエリート社会と堕落と、子育ての2つの考え方。残酷な考え方。

【知の個別性・主観性】フルーツバスケットより

世界で一番バカな旅人

たった一人になっても。

たった一人でも。

誰かにとっての真実は

誰かにとっての真実ではない。

自分の感じていることは

他の誰かは感じていない。

それを、愛しいと感じるか。

それを、憂いと感じるか。

心が大事。

【言葉を超えたもの】『僕の青春ラブコメはまちがっている』と「欺瞞」

とある魔術の禁書目録【ファンタジーのリアル】敵がみえない世界。敵を殴って倒せない世界。

生徒から教わることがたくさんある。

日本という国の歴史を「未解決事件」を通じてまとめようとしている子がいる。

事件の裏には、「不都合な真実」がある。誰にとって不都合かといえば、「上級国民」と言われている人たち(魔王)。

僕が衝撃を受けたのが、プチエンジェル事件。

「上級国民」に虐げられた少女が口封じのために殺される、犯人もそれを取り巻く魔界の人たちもうやむやにされて未解決になった事件。

もちろん、警察も魔界に属しているため、追求はしない。

アメリカのトランプさんが発信している、といわれている(よくわからない)「Q」情報など、未解決も含め、僕らの手の届かない(ようにみえる)ところで大きなチカラが動いている。

僕は諦観をもつ。

「しょうがない」と。

おもいながら、心のどこかで、、、、

==========

最近、夜なべをしながら見たアニメがある。

「とある魔術の禁書目録」というライトノベルをアニメ化したものであるらしい。

日本のアニメ、漫画の哲学というか、深さを感じるものが多い。こっちの世界が、リアルに近い気がする。

で、

主人公の男の子は「魔術を無効にする」チカラをもっている。

おかげで、幸運すら無効にしてしまい自分は「不幸」なのだが。、、、

自分を不幸にするが、他の人にふりかかる悪い「魔術」を無効化していく物語。

チカラというものは、使い方、関わり方なのだ。。。

そのチカラが自分には不幸に働くかもしれないが、他の人の助けになる。

主人公が、戦っている相手に対して「説教」をする場面をつくってくれている。

それが結構、僕自身にも響くことがある。

アクセラレータとの2回目の戦いが、僕には印象的だった。

ーーーー

と同時に、大切な人がいて、敵がいて、その人のために戦えるということは、どれほど頭がすっきりするのだろうかとおもう。

(勇気を出さずに弱いものいじめをする人もちょくちょくでてくる。大切な「別の誰か」ではなく「自分の欺瞞を守る」ために人を傷つける人たちだ)

(ちなみに主人公の決め台詞の一つに「お前の幻想をぶち壊してやる!」というのがある。彼の右腕のチカラはイマジンブレーカーと呼ばれている。誰もが幻想を持って生きるもので、闇の中のかすかな光の暖かさを求める人と、闇のなかで落ち着く人がいる、どちらも、反対側の人間からすれば幻想と呼ばれてしまうものを求めているとしたら、、、結局、善悪もないし、戦いも終わらない。。???)

大切な人がいる、けど、敵が目の前にいない、というのが、現代を生きる人たちの状況だとおもう。

殴る相手が、目の前にいない???

組織、文化、、得体の知れない敵の「所在」のなさ。

未解決事件にしても、児童虐待にしても、「敵」は空の上にいて、対峙することができない。

とおもうと、諦めてしまう。

そういう気持ちもわかる。

振り上げた腕を、どこにふるえばいいのかわからない。。。。

わからないで鬱積してしまう。

が、

「とある魔術の禁書目録」の主人公は、とにかく目の前の「相手」を殴る。

殴って、魔力を無効化する。

とにかく目の前で泣いている、悲しんでいる、助けを求めている仲間、大切な人のために、戦う。殴る。思いをぶつける。

(この主人公は、思いをぶつけて、ちゃんと向き合って戦う、だから後で仲間になったりするからまた気持ちいい)

=================

アニメの世界、ゲームの世界では「相手」がはっきりしている。

はっきりしていたら、攻撃できる。

「相手」がはっきりしないことに、みんな困る。

だから西洋医学は「相手」を見つけようとして心も体もバラバラにしてしまったし、

「悪口」をSNSで呟きまくる人たちも「相手」をみつけて攻撃する。

ゲームは「敵」がきちんと出てくる。

ちゃんと自分のチカラを使える。

(ただし、誰かがそれで笑顔になるとか、助かるとかいうものがないのだが)

自分のチカラをどう使ったらいいのか、どう試したらいいのか、どう高めたらいいのか。

大人も子供もわからずに、ただただ働いていないか。

働きながら、大切なものの感覚を失っていないか。

オトノネは、誰もが「チカラ」をもっていて、そのチカラを理解する、使い方を知るということを大切にしている気がする。

「成績を上げる」という目標でもいいが、それで「大切な「別の誰か」ではなく「自分の欺瞞を守る」ために人を傷つける人たち」を増やそうとは思わない。

大切にしたい人が少なくなった。

大切にしたい人がいない。

大切にするために魔王と戦うチカラがない。

魔王と戦うチカラの使い方がわからない。

そういう世の中なのだとおもう。

おとのねさんも、オトノネで学んでいる。

僕がオトノネをつくったのは、「選択」ではない。

ただ、大切にしたい心を、大切にしただけだ。

「選択」をしようとしている間は、どうにも、心は落ち着かないものなのだろうとおもう。

ただただ、心を大事にしたらいいのだと、おもう。

自分を、自分を、、、自分を。自分。

そうだ、この主人公に、僕は説教されている感じ。

=============

生徒が「20万人が闇に飲まれている」と言った。

え?どういうこと?と質問した。

「幸せ」ってなんだと思う?それはね、お風呂でおしっこをぶちまけることだよ

とのたまうyoutuberのチャンネルに20万人登録している。というお話。

(こういう会話を夜なべして耳にしている子どもがいるんじゃないかとおもうとさみしくなる)

このyoutuberがおもいっきり「自分」を出すのと同じぐらい、僕も「自分」を出したらいいんだろう。。。。

心を大事に、その最大限の努力の僕自身の限界を、創造性を、僕はオトノネで試しているのだとおもう。

お風呂でおしっこをぶちまけるのもなかなか「しあわせ」だとはおもうが。

僕はもっとべつの「しあわせ」を探している。

painful world と名付けた楽曲があったのを思い出した。

==============

子どもがいじめられていたとしよう。

いじめはとても「自然」なものなのだが。お母さんは「怒」ってもいいとおもう。そうでなければ、「悪いことをしている」「もっといい方法がある」という学びのきっかけをその先生から奪ってしまうかもしれないから。

魔王は学校にはいない。だけど、目の前にいる、魔界の呪文で心を失っている先生を「殴る」ことはできるだろう。

正気に戻れよと。

怒っていい。

僕もこれから、オトノネに狂ったお母さんが来たら、怒る(怒りを伝える)ことにした(怒鳴るわけではない)。

(学校の場合は真剣に受け止めないと後先があるからだけどオトノネ は嫌だったら来なければいいから、ダメかな、、、伝わらないかな。いやいや、感じるはず。心に留めて置いて欲しいから。こんどから怒る徳はちゃんと怒ろうとおもおう。そのやり方は、カウンセリングではない。そもそも僕が怒りを感じる人は「学ぶ」構えがない人間だから、びっくりしてもらって構えを変えてもらうのがいいんだろう。「学ぶ」のが嫌な人がいるが、嫌なら帰ってもらえばいい。もうお人好しになるのは、やめようと思った。)

お母さんは、先生も育てなくてはいけないような。

人間というのは、誰もがそうやって手のかかる、世話を誰かに焼かれないと学べないものなのだろう。

全部お母さん、お母さん、、、お母さん、、、、ねぇ

【学びのプロセス】先生によるいじめとは何か『生きる技法』『経済学の船出』安冨歩

改【いじめ、ダメ?】島氏の市議会議員辞職によせるおもひ

「戦う」場、「作業する」場、「人を理解する」場、「人と学び合う」場

あなたにとって、この世界は、今いる場所は、あの場所は、どんな場所なんだろう。

あなたは、どこで、生きますか?

ーーーーーー

オトノネ が学童をしようとしていたとき、「芝園キッズ」で出会ったのが島氏だった。

議員だから出会ったわけでもなく、学童をやっていたから出会った。

都知事選もあり、あれれ、そうだったのかと驚きつつ。

↑都知事選について話すガレイさん

ーーーーーーーー

島氏の辞職の話がFBで流れてきたので心に留まってしまった。

以下、ただ心に浮かんできたことをそのまま書き記します。

いろいろな「理由」を島氏のFBで拝見する。

が、数の暴力に負けたのではないか、という思いが残った。

市議会議員を志したときの思いはなんであったのか。

それが「数」の暴力でどうしようもできない無力感、無気力に苛まれていたのではないか。

と思う。

魔界とは「暴力」で溢れている世界だ。

学習性無気力について

https://otonone.com/wp/psychotherapy/learnedhelplessness/

県議会を見学したことがある。

例えが悪いかもしれないが、怒りを込めて表現すれば「幼稚園のお遊戯会」である。(その日はたまたま発表会だったのかもしれない)

もしその中に島氏がいたら。

そのなかで一人、一人だけ、ぼっちにされ、はぶられ、いじめられていたかもしれない。

と想像してしまった。(いじめられたけどいじめられたと言えない子どもがどれだけいるのかわからない)

いじめは、日本人のコミュニケーションツールであって、どれだけ「ダメ」といっても「ダメ」といっている大人自身がやっているのだからまったく説得力はない。

「暴力」でも同じだ。

いじめも暴力も、日常的。

すぐ隣にある。

「あいつ、転校したんだって」

「まじで?やっぱり?」

国会すらまともにやっていないのだから仕方がない。というしかない現実がある。

健康な「心」が擦り切れる場所であることは間違いない。

政治は結局のところ戦いだ。

「数」の戦いだ。